Das experimentelle Moment

AnalyseBernd Alois Zimmermanns Sonate für Cello solo und „Intercomunicazione“ für Cello und Klavier

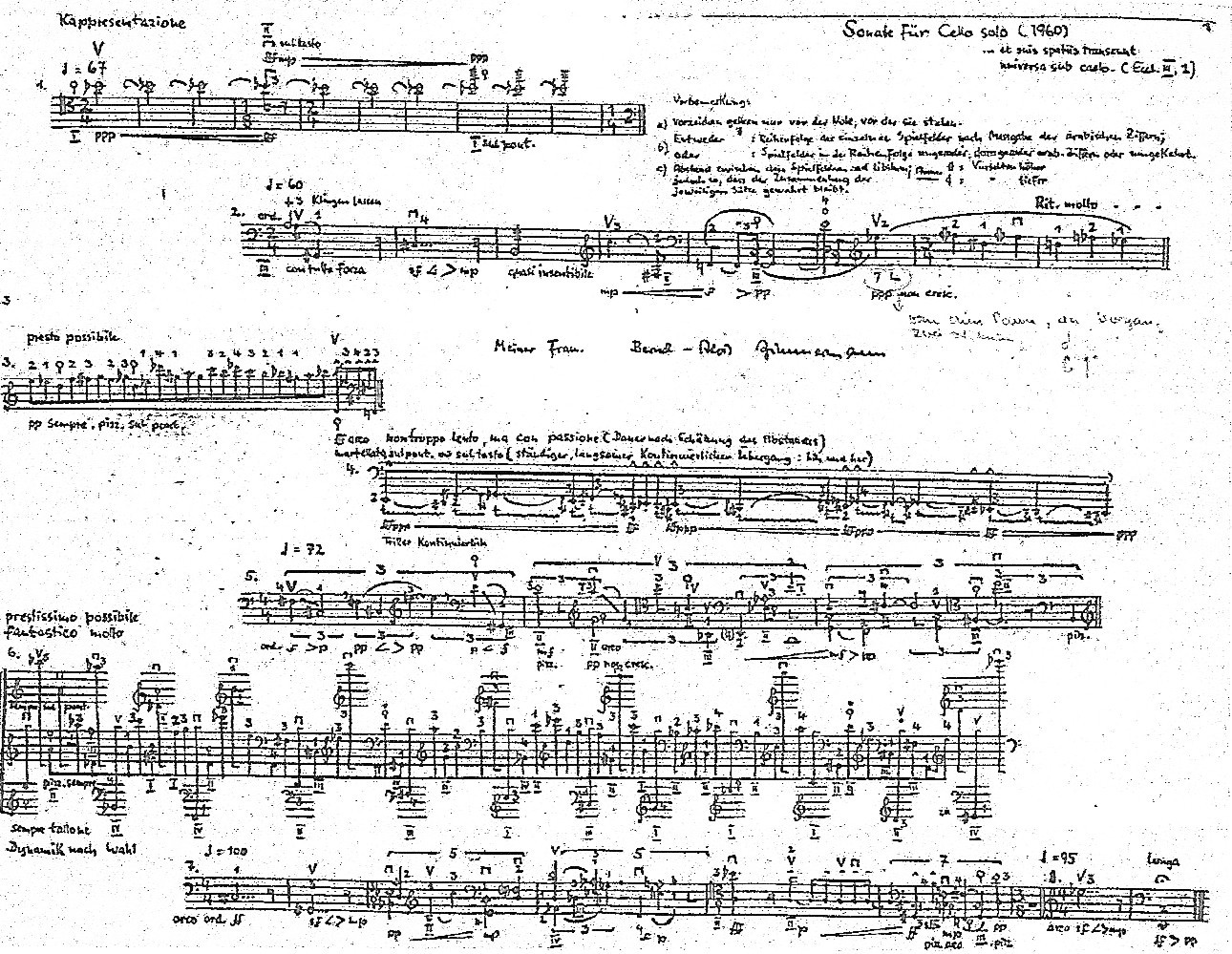

Als ich mich während meiner Studienzeit bei Siegfried Palm an das Studium der Sonate für Cello solo von Bernd Alois Zimmermann machte und mir die damals (und bis heute) übliche Druckausgabe der Edition Modern besorgte, fiel mir sofort die sehr unübliche graphische Anordnung der einzelnen mit Zahlen versehenen Abschnitte auf den Notenblättern auf. Auf meine Frage, warum Zimmermann das so gemacht habe, gab Palm mir zur Antwort, dass Zimmermann ursprünglich eine aleatorische Vertauschbarkeit der Abschnitte den Interpret:innen überlassen wollte. Offen blieb meine Frage, warum – nachdem die entsprechende Anweisung nicht im Druck erschienen war – weiterhin die Nummerierung und graphisch separate Anordnung beibehalten wurde, die ja nur im Hinblick auf die mögliche Vertauschbarkeit Sinn ergibt. Diese Frage blieb ohne Antwort. Siegfried Palm selbst spielte Zeit seines Lebens aus einer früheren Quelle des Werkes, deren Notentext zwar mit dem Autograph identisch ist, bei der aber alle Abschnitte durchgehend ohne separate Anordnung ineinander übergehen.

Im weiteren Verlauf meiner Beschäftigung mit dem Werk und bei all meinen Aufführungen im Laufe der Jahre ging ich dieser Frage nicht weiter nach, bis ich bei einem gelegentlichen Besuch des Bernd Alois Zimmermann-Archivs der Akademie der Künste in Berlin auf eine Kopie des Autographs stieß. Da das originale Autograph verschollen ist, ist diese Kopie, die aus dem Bestand des Musikwissenschaftlers Klaus Ebbeke stammt, das einzig existierende Dokument der Sonate, das so in dieser originalen Form mit folgender Anweisung Zimmermanns der Edition Modern zur Drucklegung vorgelegt worden war: „Vorbemerkung: […] b) Entweder: Reihenfolge der einzelnen Spielfelder nach Massgabe der arabischen Ziffern; oder: Spielfelder in der Reihenfolge ungerader, dann gerader arab. Ziffern oder umgekehrt.“ Offen bleibt allerdings die Frage, warum dann letztlich die Anweisungen Zimmermanns zur aleatorischen Gestaltungsoption nicht in die Druckausgabe eingingen.

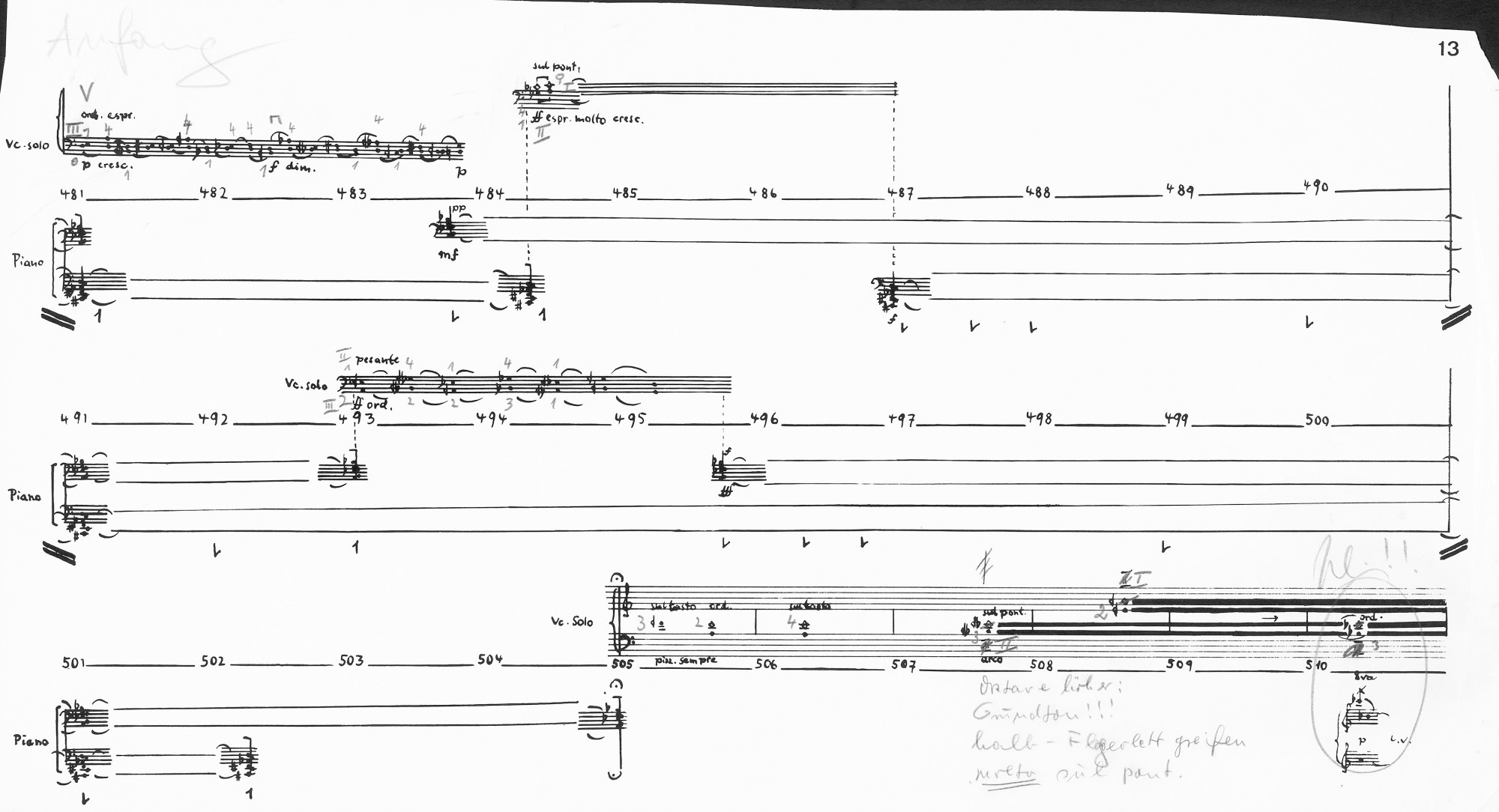

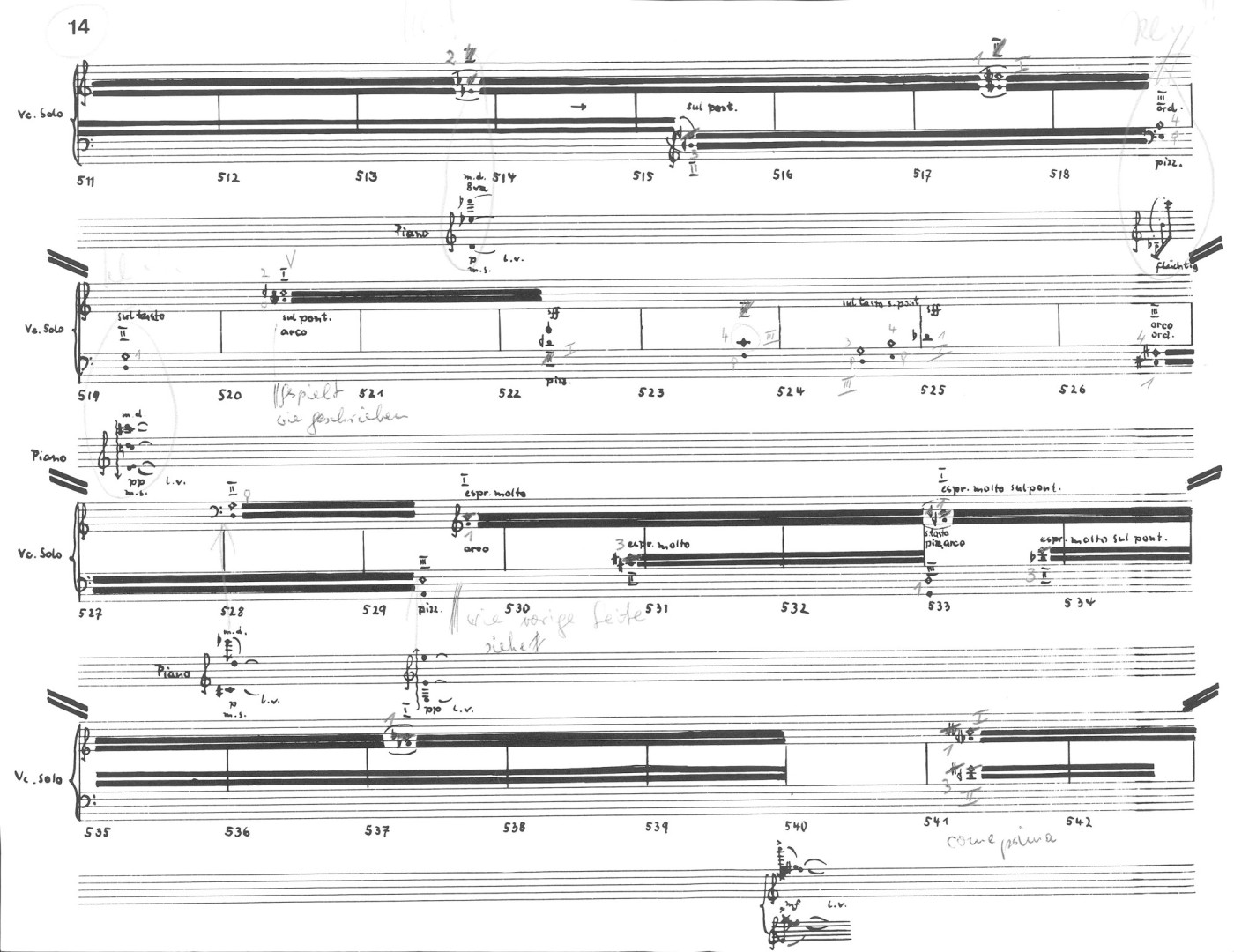

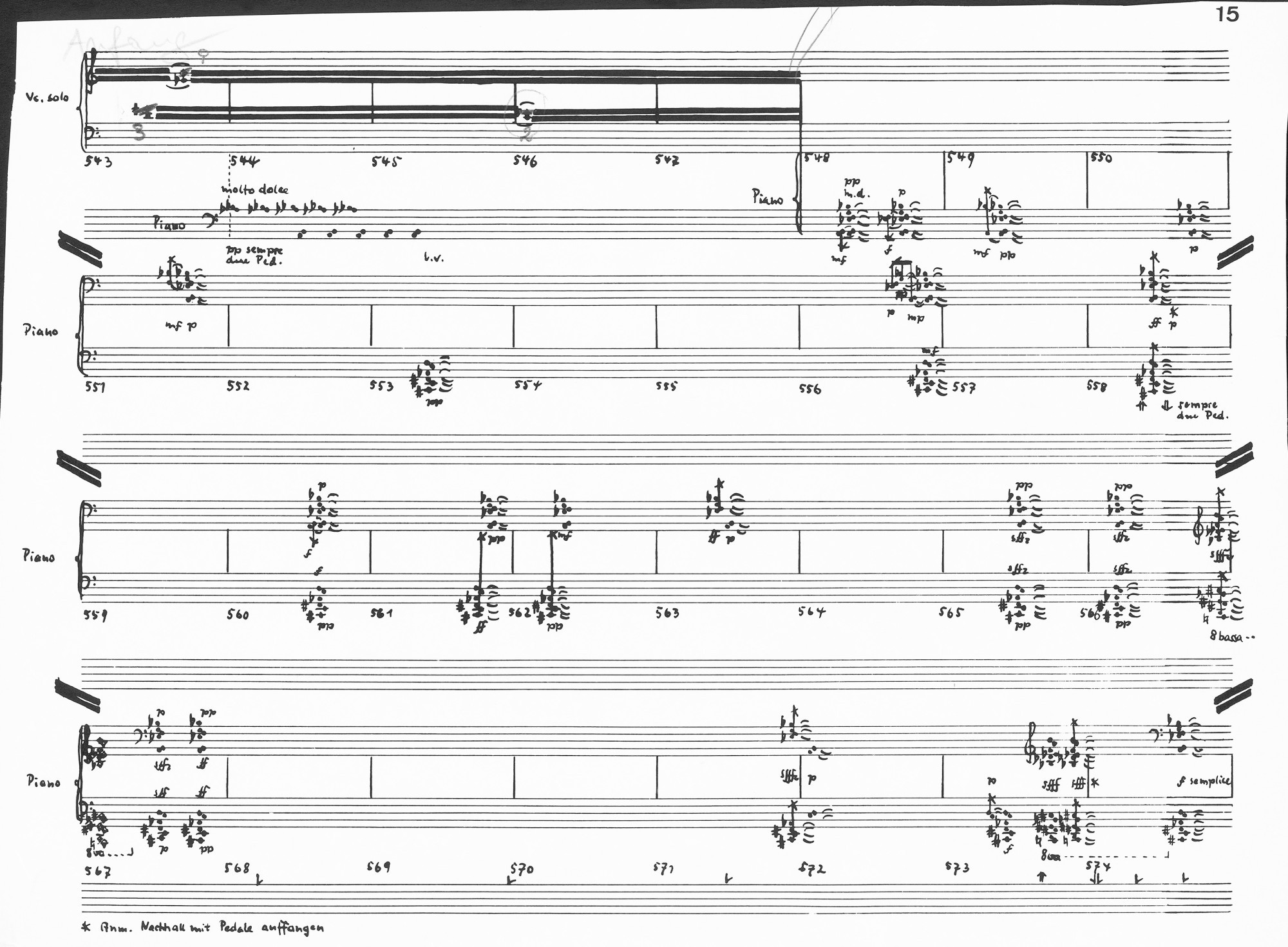

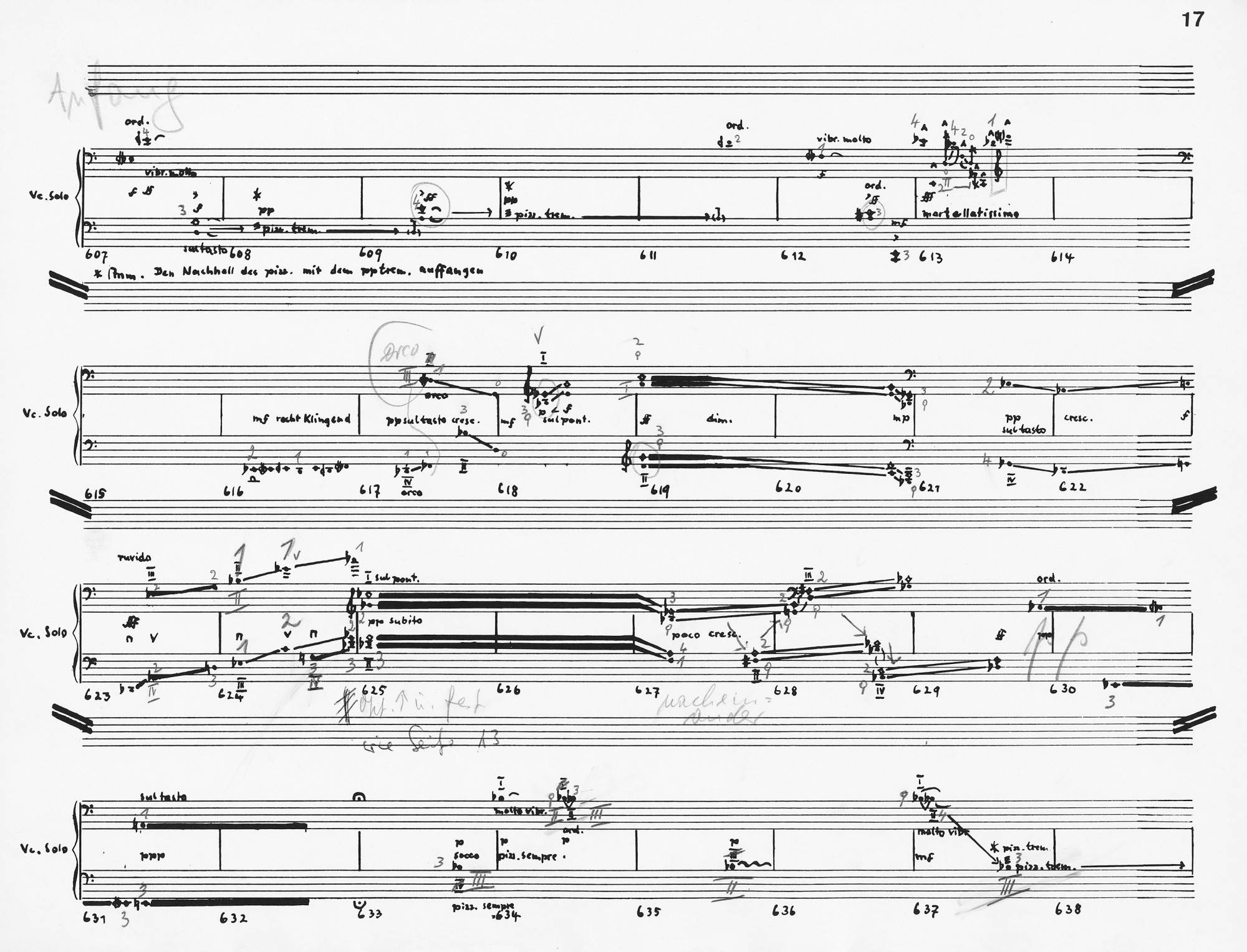

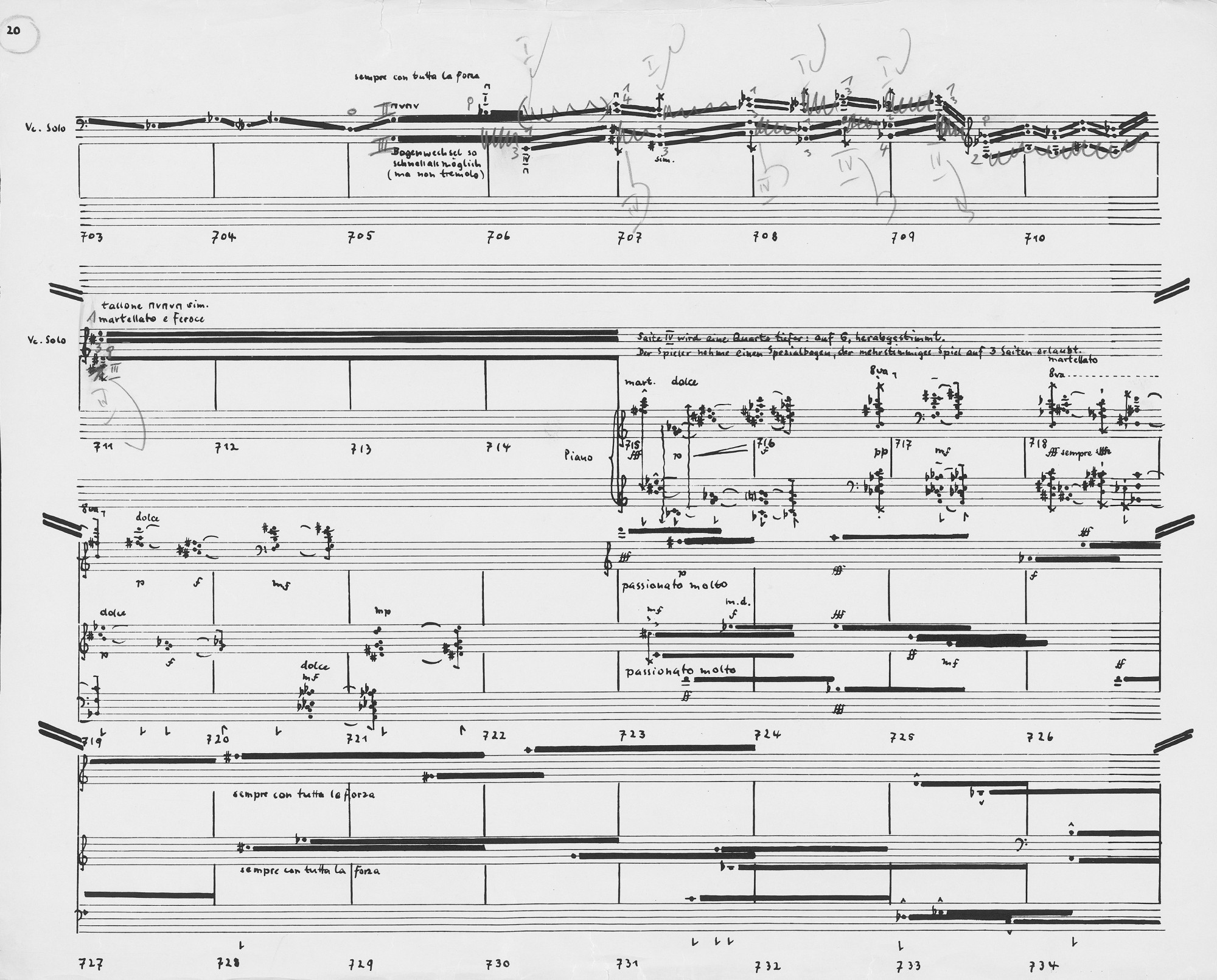

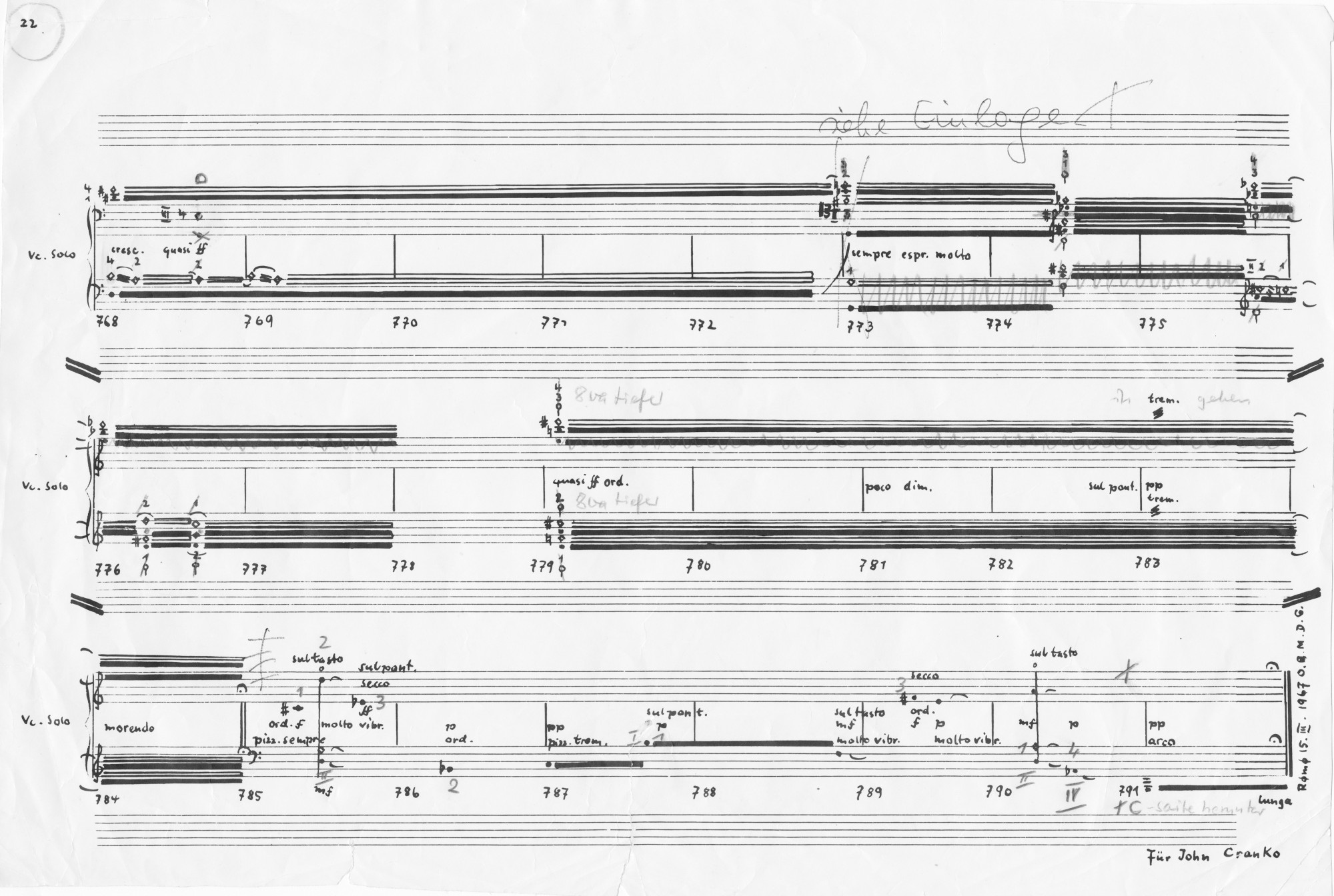

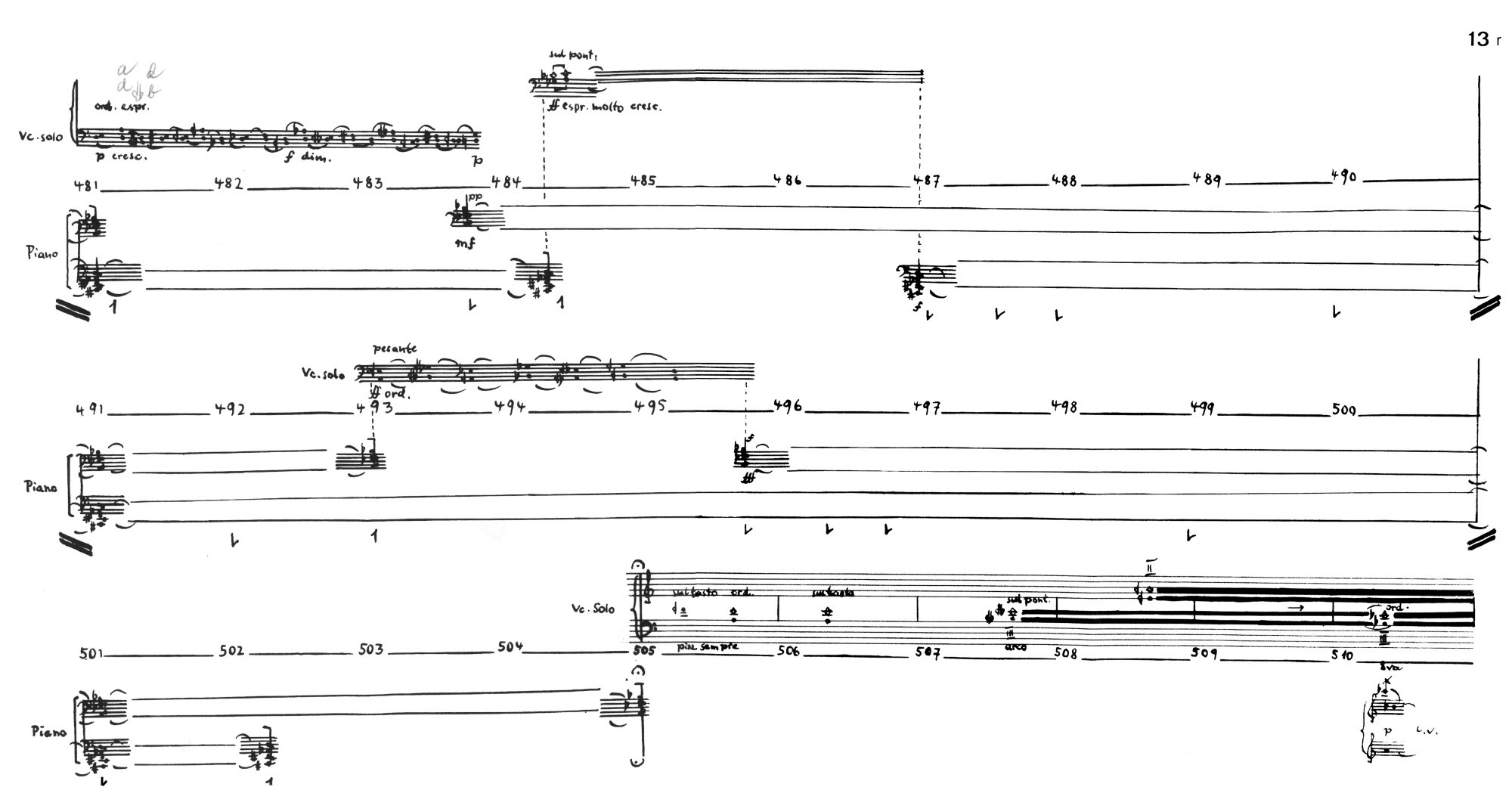

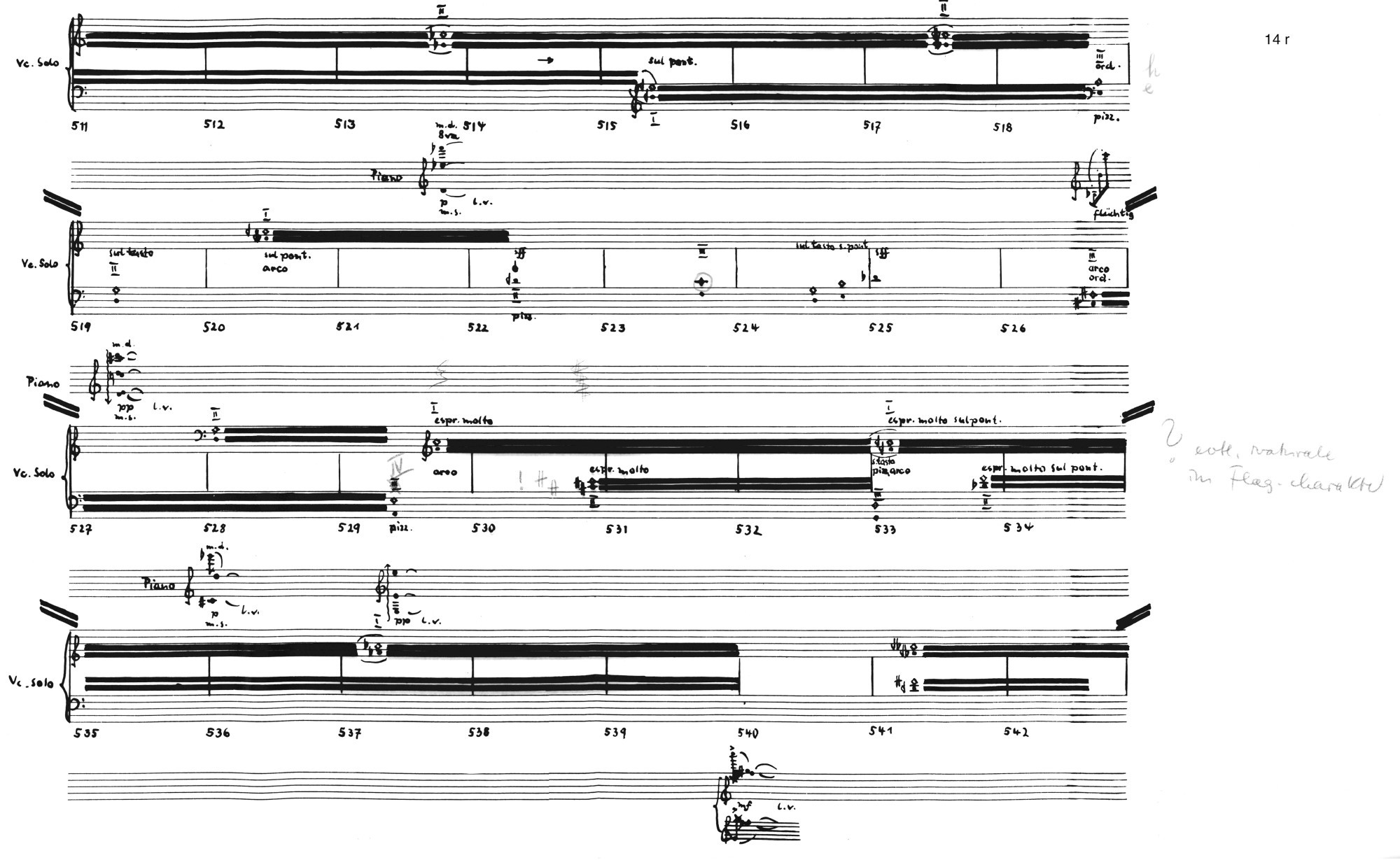

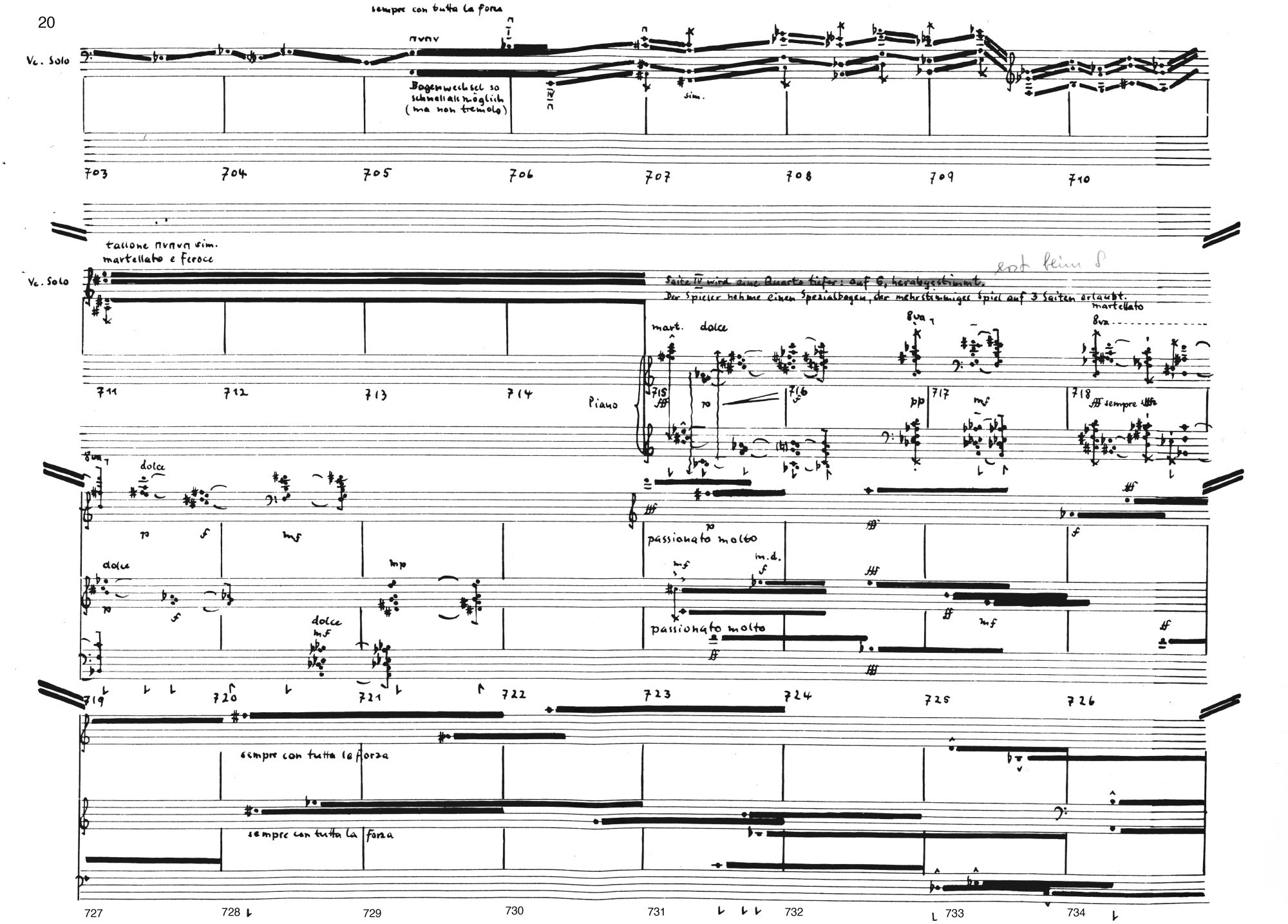

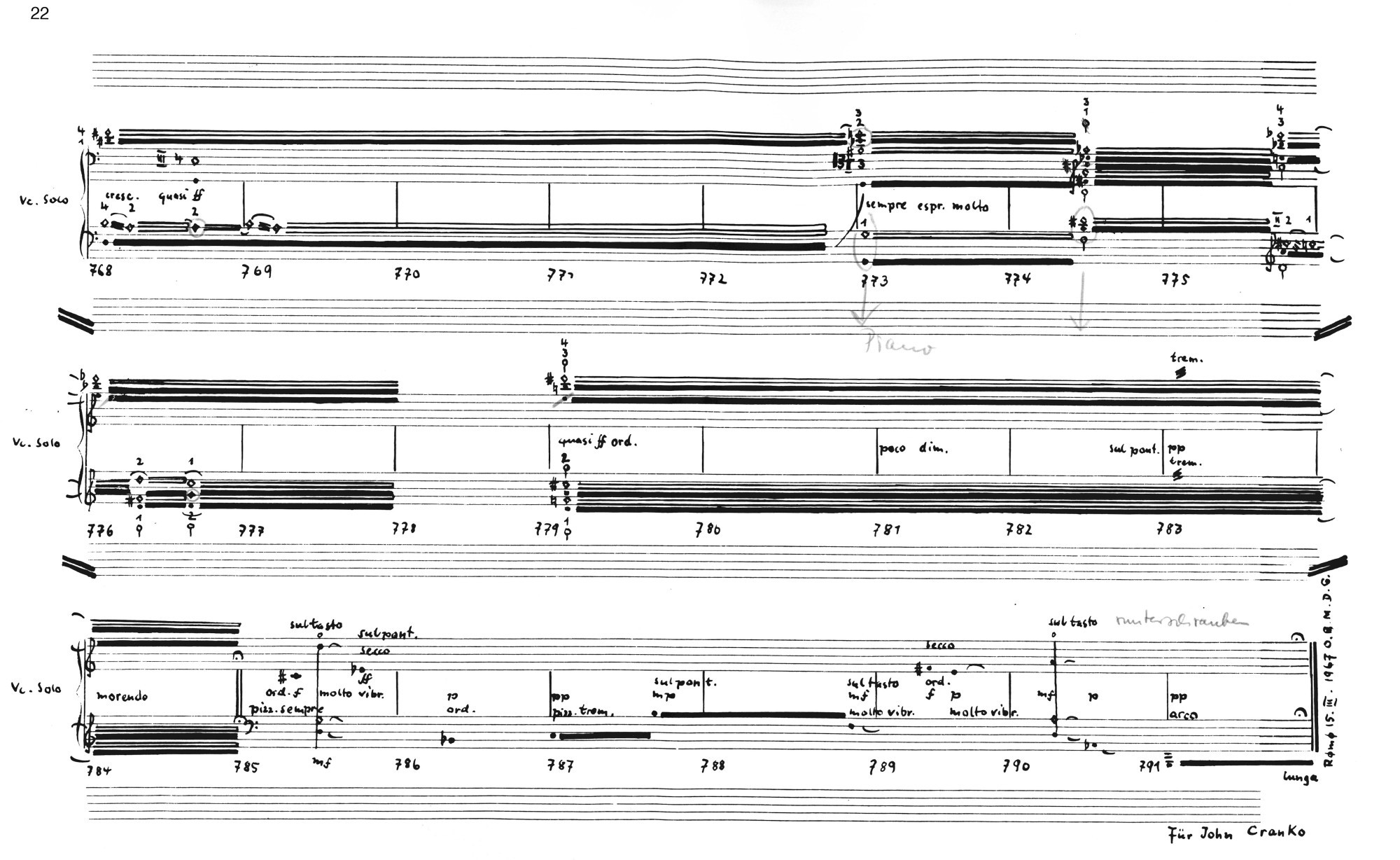

Eine noch größere Überraschung bei einem weiteren Besuch des Archivs war für mich die Beschäftigung mit den Quellen zu „Intercomunicazione per violoncello e pianoforte“. Überraschend war das Autograph, das Zimmermann Siegfried Palm am 15.3.1967 übergeben hat und das Palm umgehend und besonders in vier Abschnitten gravierend verändert an Zimmermann zurückgegeben hat. Die veränderten Abschnitte sind die Zeiteinheiten (ZE) 505-547, 705-714, 625-629 sowie 773-784.

Zu den einzelnen Abschnitten:

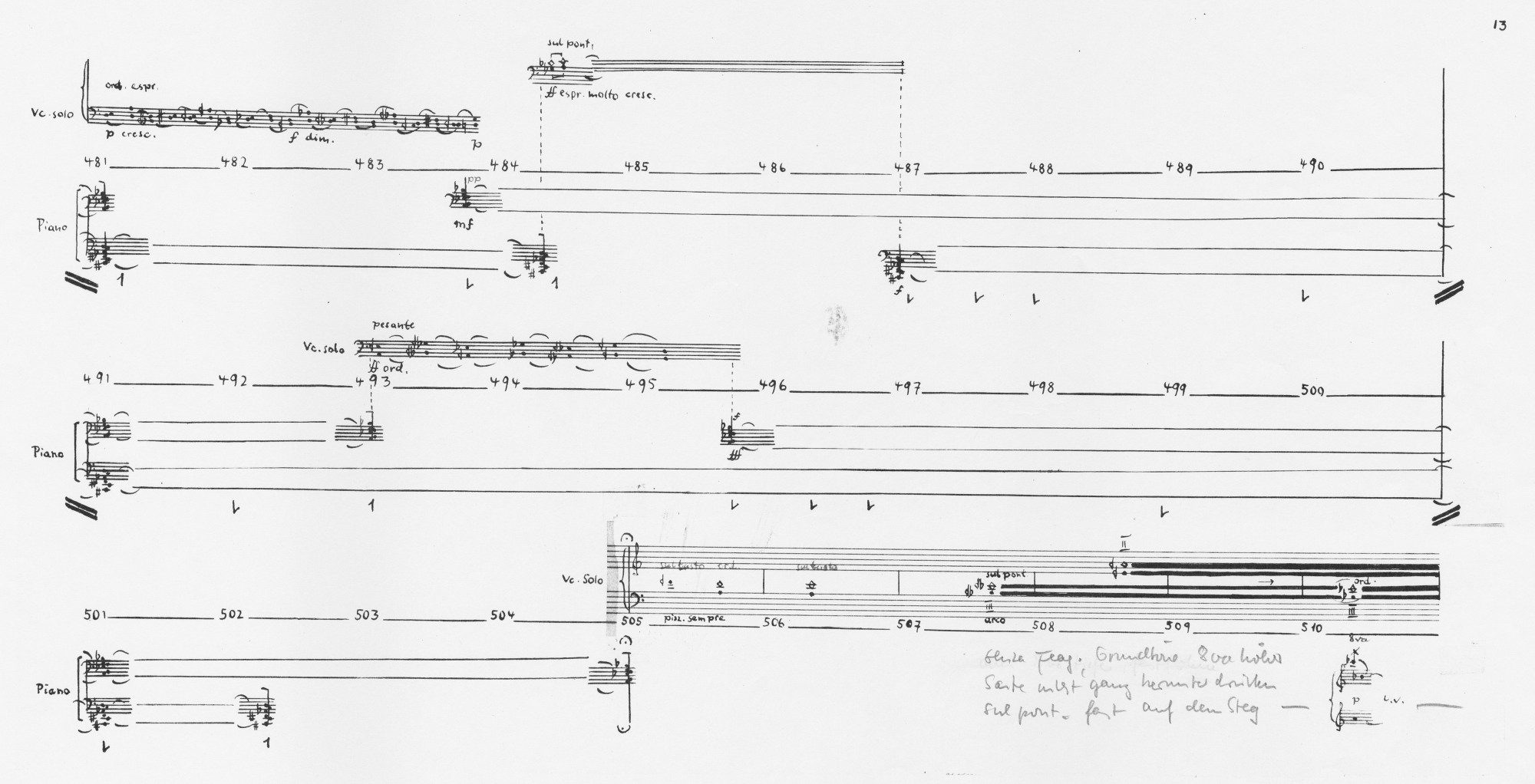

Ab ZE 507 hat er die Doppelgriff-Flageolette fast durchgehend bis ZE 547 gestrichen und durch fest gegriffene sul pont.-Klänge ersetzt.

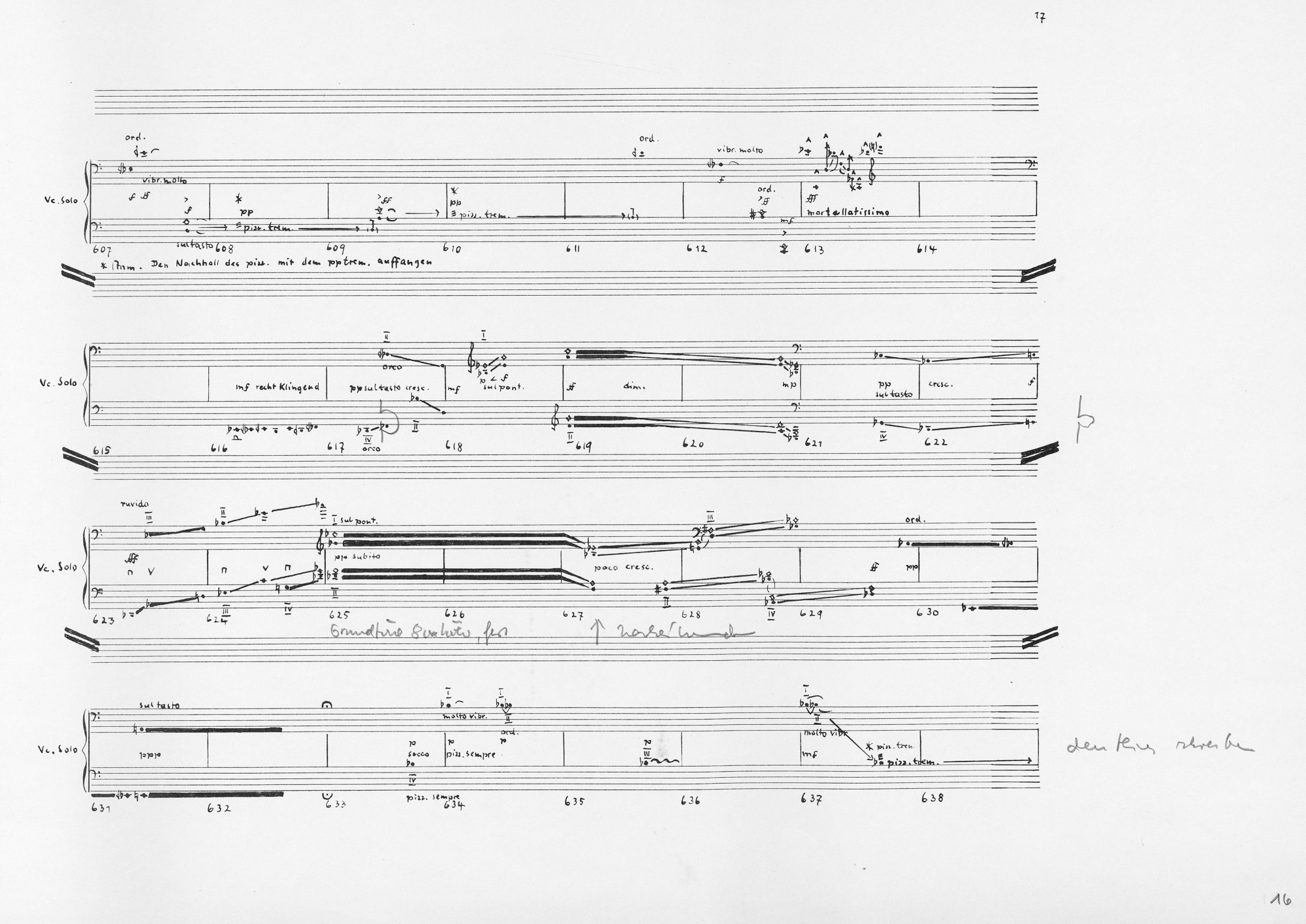

Das Gleiche gilt für die Zeiteinheiten 625-629: Auch hier wurden die Doppelgriff-Flageolette durch fest gegriffene Klänge ersetzt.

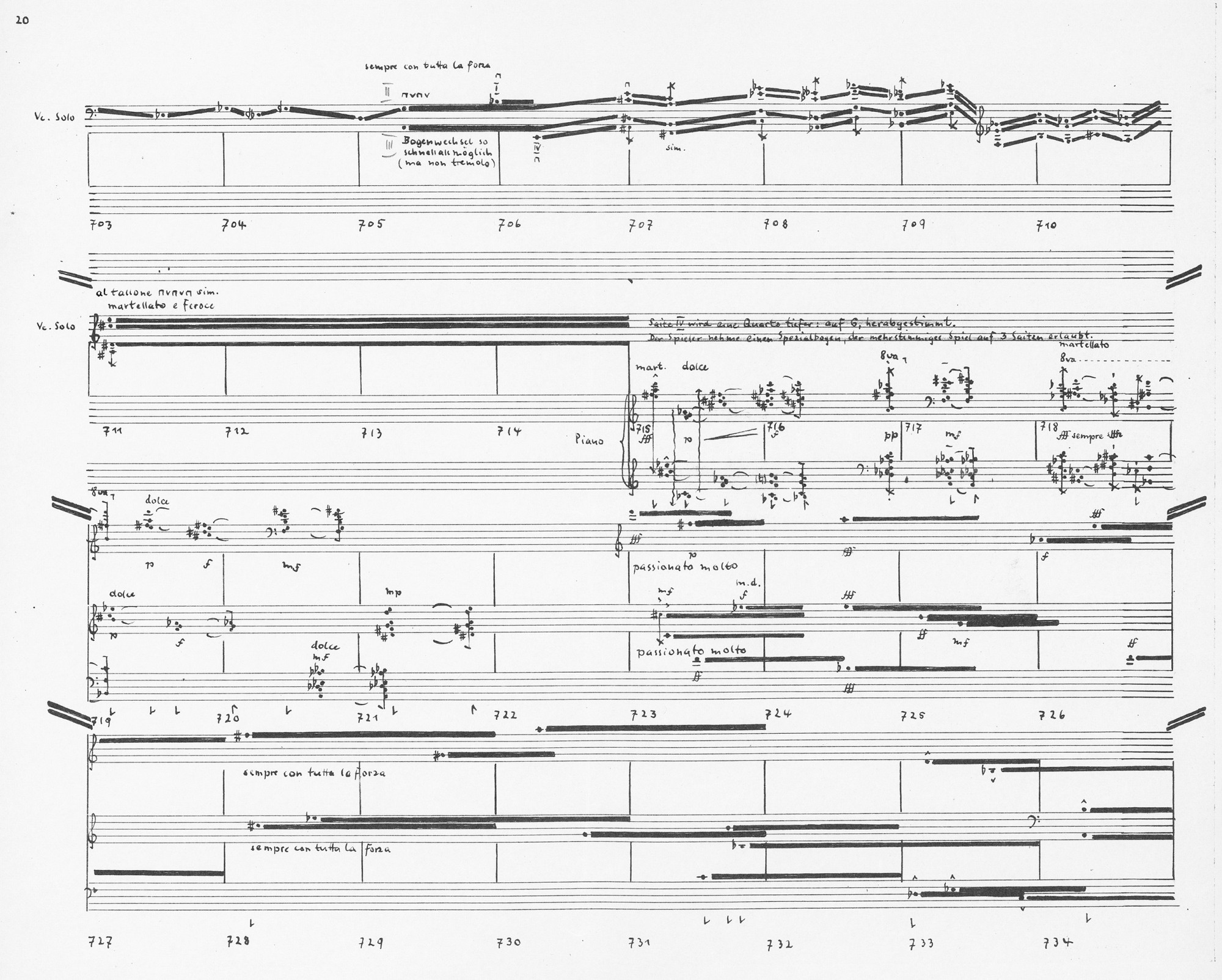

In dem Abschnitt ZE 705-714 wurden die Trippelgriffe durch Weglassen jeweils einer Stimme zu Doppelgriffen geändert. Darüber hinaus hat Palm die Anweisungen Zimmermanns über den Zeiteinheiten 715-718, die C-Saite des Instruments auf das Kontra G herunterzustimmen sowie für den letzten Abschnitt des Werkes ZE 737-791 einen Rundbogen zu verwenden, durchgestrichen.

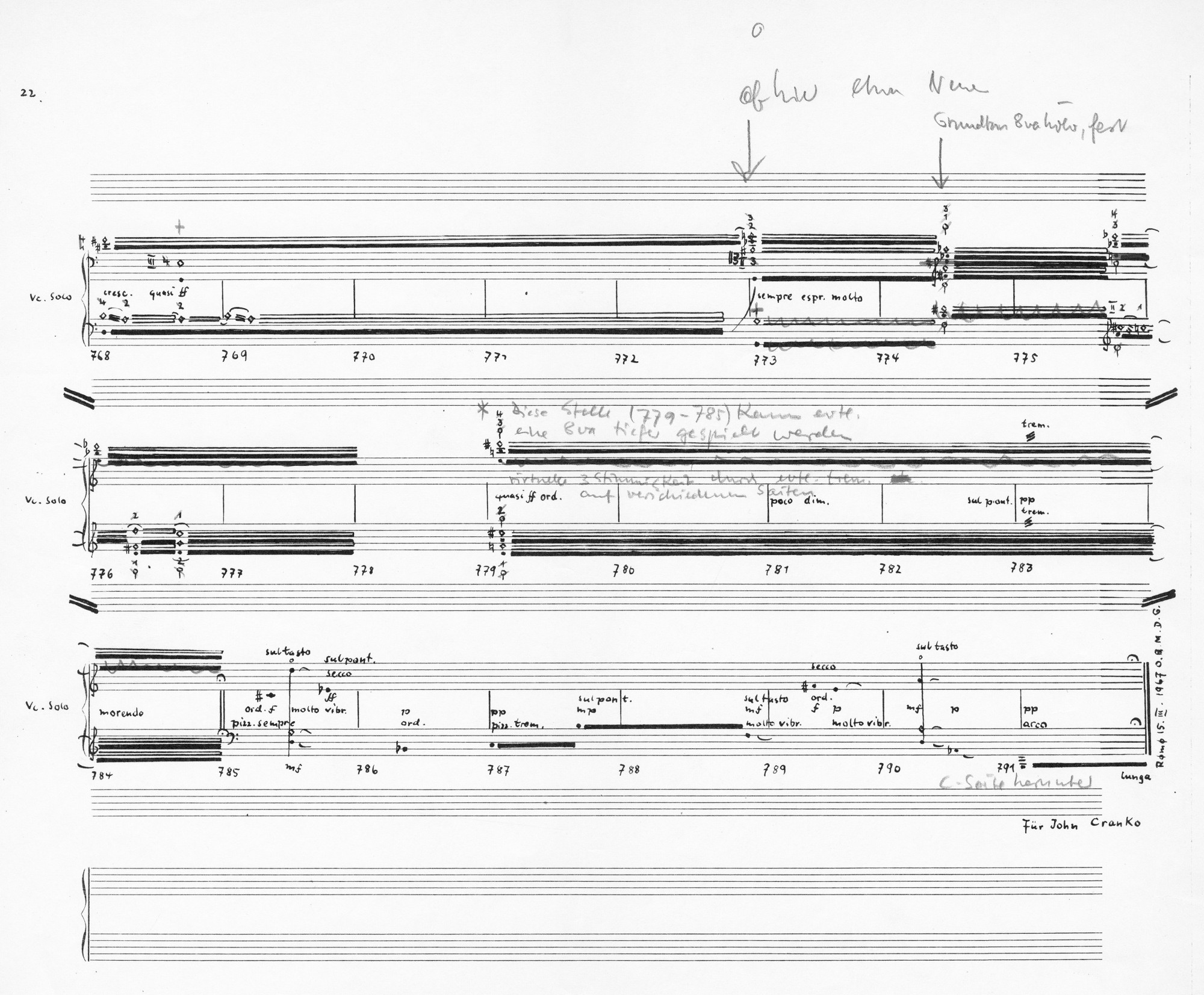

Den Abschnitt 773-784 hat Palm auf der Grundlage des Autographs gravierend verändert, eine Veränderung, die in die Einlage zum Autograph einging.

Zimmermann hat diesen Änderungen zunächst einmal nicht widersprochen, sondern im Gegenteil diese sofort in das Autograph übernommen und die Datierung vom 15.3.1967 auf den 17.3.1967 geändert. Ich habe dieses überraschende Eingehen Zimmermanns auf die Änderungsvorschläge Palms u. a. mit dem Leiter des BAZ-Archivs, Heribert Henrich, besprochen. Er hat mir bestätigt, dass dieses Verhalten im Schaffen Zimmermanns absolut einmalig ist. Weder vorher noch nachher gab es in seinem Verhalten gegenüber einer:m Interpret:in eine derartige Großzügigkeit, was deren Änderungsvorschläge angeht. Die Frage ist natürlich, welche Gründe Zimmermann hatte, die Veränderungen Palms mehr oder weniger direkt zu übernehmen. Ein Abschnitt in einem Brief von Zimmermann an Palm vom 22.3.1967 mag eine mögliche Antwort geben: „[…] Nach „Canto di speranza“, Solosonate und Cellokonzert ist das nunmehr die vierte Komposition, die ich faktisch für Dich schreibe! Kurioserweise sind alle diese Werke ohne Auftrag entstanden, wenn man davon absieht, dass Du in Deiner Person gleichermaßen wie durch ständige Ermunterung der Stimulant warst …“ 1

Natürlich spielte die große Verehrung Zimmermanns für Palm eine gewichtige Rolle in seinem Verhalten und bei seiner Reaktion auf Palms Veränderungen. Allerdings stand auch die Uraufführung des Werkes (26.4.1967) kurzfristig an. Siegfried Palm selbst schildert seine damalige Situation in einem Interview mit dem Publizisten Michael Schmidt in dem Buch „Capriccio für Siegfried Palm“: Auf die Frage nach den von Palm gravierend veränderten Stellen: „Sie konnten diese Stellen auf andere Art realisieren und dann war das nicht das Problem?“antwortet er:

„Das Problem war das Stück an sich – und was für ein Problem! Es war entsetzlich für uns. Das war das einzige Mal, dass wir wirklich großen Ärger miteinander hatten. Ich war in der Vorbereitung für den „Pas de trois“, arbeitete daran – und da kommt er mit „Intercomunicazione“! Die Uraufführung war Teil eines reinen Zimmermann-Konzertes im großen Sendesaal des WDR, heute Bismarcksaal. Das war zu einer Zeit, als es überhaupt keinen Zweifel mehr gab, dass jedes Stück von Zimmermann ein Erfolg sein würde.“

Auf die Zwischenfrage: „So auch in diesem Fall?“ antwortet Palm:

„Ja, es war wirklich ein Erfolg, obwohl wir schlecht gespielt haben. Wir hatten überhaupt keine Ahnung und auch keine Zeit gehabt, das heißt, wir haben uns einfach die Zeit nicht genommen. Wir haben grauenhaft gespielt, und trotzdem war es ein solcher Erfolg …“2

Die Uraufführung fand damals also unter erheblichem Zeitdruck und großen anderweitigen Belastungen statt. Ich habe die Frage der Beurteilung von Zimmermanns Verhalten in eingehenden Gesprächen u. a. mit den damaligen Zimmermann-Schülern Georg Kröll und York Höller besprochen und beide pflichteten mir bei in meiner Vermutung, dass auch realistische Gründe ihn bewogen haben könnten, schlicht kurz vor der Uraufführung keine Schwierigkeiten zu machen und den Interpreten, der Zimmermann ja so unendlich gefördert hat, gewähren zu lassen. Ebenso hat sich Heribert Henrich mir gegenüber bei einem persönlichen Treffen geäußert.

Die Frage, die jetzt allerdings im Raum steht, ist, ob und, wenn ja, inwieweit Zimmermann die vollzogenen Änderungen wirklich aus voller Überzeugung mitgetragen hat. Zu denken geben mir da zwei Fassungen des Autographs, die offenkundig nach der Uraufführung und in Kenntnis und vollem Bewusstsein der Palm’schen Veränderungsvorschläge entstanden sind, eines aus dem Bestand von Doris Gielen und ein anderes, das in das Archiv des WDR in Köln einging.

Beide entsprechen dem Autograph in der Gestalt, die Palm am 15.3.1967 übergeben worden war, ohne Palms Änderungen. Dafür sind sie aber von Zimmermann mit eigenen handschriftlichen Modifizierungsvorschlägen versehen worden.

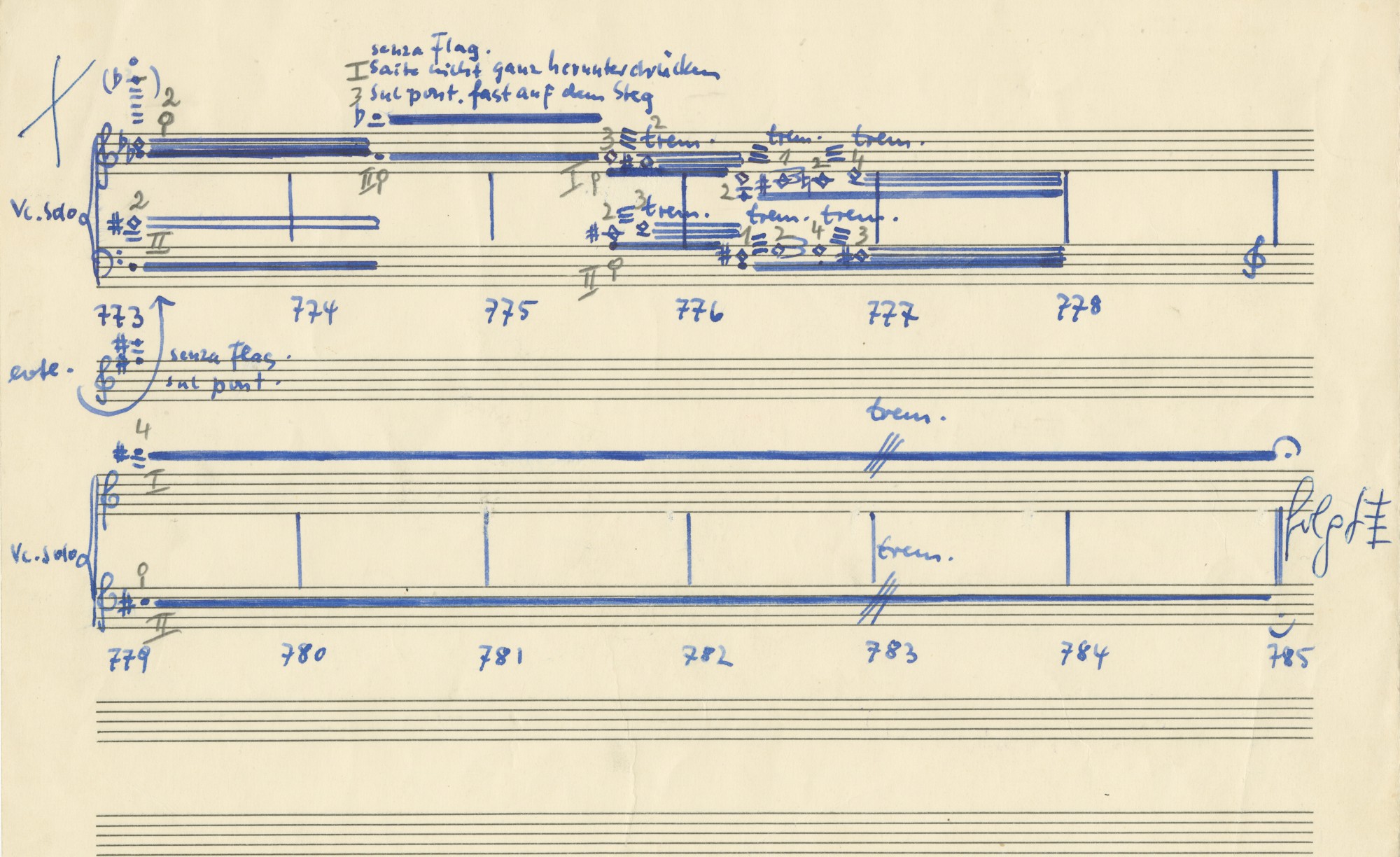

Die Fassung aus dem Bestand von Doris Gielen berücksichtigt zwar Palms Veränderungen für die Zeiteinheiten 505-547 und 625-629 durch Weglassen der Flageolette und Übernahme von Palms Alternativen durch die Anweisung „senza Flag., Grundtöne 8va höher [/] Saite nicht ganz herunterdrücken [/] sul pont. fast auf dem Steg“ (Bsp. 6), sowie „Grundton 8va höher, fest“ (Bsp. 7).

Er hält aber für den Abschnitt ZE 705-714 an der ursprünglichen dreistimmigen Fassung des Autographs vom 15.3.1967 fest. Die Anweisungen Zimmermanns hinsichtlich Benutzung eines Rundbogens und Herunterstimmen der C-Saite sind allerdings ebenfalls durchgestrichen.

Für die Zeiteinheiten 773-777 modifiziert Zimmermann seine ursprüngliche Fassung durch Weglassen einiger Akkordteile und im Abschnitt ZE 779-784 streicht er das e2 und schreibt für den ganzen Abschnitt den Zusatz: „Diese Stelle (779-785) kann evtl. [/] eine 8va tiefer gespielt werden [/] virtuelle 3[-]Stimmigkeit durch evtl. trem. [/] auf verschiedenen Saiten“.

Ich habe die Frage des Zeitpunkts der Erstellung dieser Quelle durch Zimmermann mit dem Musikwissenschaftler Heribert Henrich erörtert, und er gab mir zu verstehen, dass nach seiner Einschätzung der Zeitpunkt des Erstellens dieses Dokumentes eher im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Drucklegung zu sehen ist. Da die Freigabe zur Drucklegung durch Zimmermann erst im Oktober 1967 erfolgte (vgl. sein Schreiben an Anton Müller vom Schott-Verlag vom 21.10. 1967), ist davon auszugehen, dass die Erstellung dieses Dokuments deutlich nach den Korrekturen Palms und im vollen Bewusstsein dieser Korrekturen erfolgt ist. Es ist also anzunehmen, dass Zimmermann nach den Korrekturen von Palm die in Frage kommenden Stellen neu überdacht hat.

Ähnlich verhält es sich in dem Dokument, das im Archiv des WDR liegt. Auch diesem Dokument liegt die Fassung des Autographs vom 15.3.1967 zugrunde, ja, es ist am Ende noch signiert mit diesem Datum, und es ist ebenfalls offenkundig in Kenntnis der Veränderungen Palms erstellt worden.

Zu den fraglichen Stellen: Die Doppelgriff-Flageolette in den Abschnitten ZE 505-547 und ZE 625-629 behält Zimmermann in diesem Dokument bei, allerdings fügt er bei ZE 534 die Bemerkung an: „? evtl. naturale in Flag.charakter“.

Er geht hier also nur teilweise und zögernd auf Palms Vereinfachungsvorschlag als eventuelle Möglichkeit ein.

Der Abschnitt 705-714 wird in der drei-stimmigen Version des Autographs beibehalten und die Anweisung, die C-Saite herunterzustimmen, wird gestrichen mit dem handschriftlichen Zusatz: „erst beim 8“ (also erst in ZE 791, direkt vor dem Kontra-G), nicht aber die Anweisung zur Verwendung eines Rundbogens.

Was den Abschnitt ZE 773-784 angeht, hält Zimmermann fast vollständig an seinem Autograph vom 15.3.1967 fest, allerdings ist in dem Abschnitt ZE 779-784 das e2 ebenso wie in dem Dokument aus dem Bestand von Doris Gielen aus dem Akkord herausgenommen und durchgestrichen worden.

Auch durch dieses Dokument scheint deutlich zu werden, dass Zimmermann die Änderungsvorschläge Palms, die anfänglich in das Autograph hereingenommen wurden, nachträglich immer wieder neu durchdacht hat.

Fakt bleibt allerdings, dass diese Vorschläge dann weitestgehend in die Druckausgabe eingingen, dass Zimmermann dem ganz offenkundig nicht widersprochen hat und dass diese Fassung somit Grundlage der allgemein gängigen Aufführungspraxis wurde.

Das originale Autograph in der Form vom 15.3.1967 wurde vom Autor am Instrument ausprobiert. Trotz aller beträchtlichen instrumentalen Schwierigkeiten und auch gelegentlicher Fragwürdigkeiten beinhaltet es ein derart großes Ausmaß an Kreativität und Originalität, dass es als valide Fassung angesehen werden kann und als solche berücksichtigt werden sollte. Wie wichtig Zimmermann die Doppel- und Dreifachflageolette und auch seine Empfehlung zur Benutzung eines Rundbogens waren, schreibt er in seinem Brief an Siegfried Palm vom 22.3.1967: „Die Aufgaben sind hier für Dich besonderer Art: […] die Ausführung der Doppel- und Dreifachflageolette. Solltest Du die Ausführung der Dreifachflageolette mit dem üblichen Bogen erzeugen können, so soll’s mir recht sein. Im Endeffekt kommt es mir vor allem darauf an, daß eine quasi Flötenorgel-ähnliche Wirkung entsteht. Deshalb scheint mir ein Spezialbogen mit besonders grosser [sic] Krümmung und nicht zu großer Spannung am Besten geeignet zu sein.“3 Was Zimmermanns Vorschlag zur Verwendung des Rundbogens für die Schlussphase (ZE 737-791) betrifft, ergibt diese für die drei- und vierstimmigen Passagen ZE 773-784 (die Passagen, die von Palm durch seine eigene Einlage ersetzt wurden) im dramaturgischen Verlauf des Werkes auch ästhetisch-inhaltlich Sinn: Im Verlauf des Werks spielt das Cello zumeist lang gehaltene liegende Klänge als Einzeltöne oder in Doppelgriffen und das Klavier mehrstimmige Akkorde. Jetzt, gegen Ende des Werks, dreht es sich um: Das Cello ist durch den Rundbogen in der Lage, solche liegenden drei- und vierstimmigen Passagen zu realisieren, und übernimmt quasi dadurch für einen Augenblick die bisherige Rolle des Klaviers: Eine Verschmelzung der beiden Instrumente, die bekanntlich die inhaltliche Fragestellung des ganzen Werkes ist, ist doch – zumindest für einen Augenblick – möglich.

1 Heribert Henrich: Bernd Alois Zimmermann. Werkverzeichnis, Akademie der Künste, Berlin / Schott Music, Mainz 2013, S. 479.

2 Michael Schmidt: „Cappricio für Siegfried Palm“, con brio Regensburg, 2005, S. 69-70.

3 Heribert Henrich: Bernd Alois Zimmermann. Werkverzeichnis, Akademie der Künste, Berlin / Schott Music, Mainz 2013, S. 479.