„Da ist etwas Lebendiges entstanden“

PorträtSusanne Kessel und die „250 piano pieces for Beethoven“

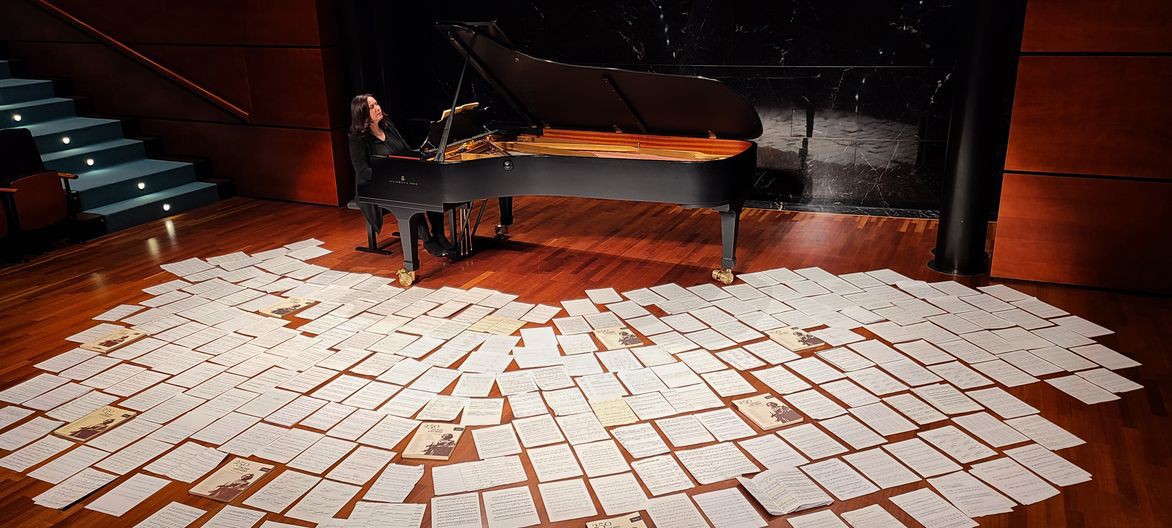

Während das Beethoven-Jubiläum 2020 wegen Corona weitgehend ausfallen musste, entfalteten vor und in Beethovens 250. Geburtsjahr die „250 piano pieces for Beethoven“ eine wachsende Ausstrahlung und tun dies bis heute. Die Bonner Pianistin Susanne Kessel hat bereits seit 2013 weltweit Komponist:innen eingeladen, anlässlich von Beethovens bevorstehendem rundem Geburtstag ein Klavierstück zu schreiben, das sich auf einen frei wählbaren Aspekt von dessen Leben, Musik, Denken und Wirken beziehen sollte. Am Ende beteiligten sich bis Ende 2020 an diesem einzigartigen Projekt sogar 260 Musikschaffende aus 47 Ländern unterschiedlicher Sparten, Stile und Generationen. Kessel verankerte ihre Initiative in der Bonner Bürgerschaft, brachte sämtliche Stücke zur Uraufführung und spielte viele davon immer wieder bei insgesamt rund zweihundert Konzerten, die sie alle selbst moderierte und zu denen sie alle Komponist:innen einlud, damit sie die von ihr aufgeführten Stücke kurz zu kommentieren.

Zudem brachte sie sämtliche Klavierstücke in zehn hochwertigen Notenbänden im Londoner Verlag „Editions Musica Ferrum“ von Nikolas Sideris heraus und spielte einen Großteil davon im WDR Köln und in ihrem eigenen Tonstudio in Bonn auf bisher vier Doppel-CDs ein. Schließlich besorgte sie auch Aufbau und Pflege der eigenen Website https://250-piano-pieces-for-beethoven.com mit Kurzbiografien, Fotos und Werkkommentaren aller beteiligter Komponist:innen samt Verlinkungen zu entsprechenden Notenbänden, Audio- und Video-Files sowie Daten der Uraufführungen, Folgeaufführungen und aktuellen Konzertterminen. Welch ein gewaltiges Arbeitspensum für eine einzelne Pianistin! Relativ am Anfang nannte Moritz Eggert – einer der beteiligten Komponist:innen – dieses aufwändige Unternehmen der Superlative „something like the Mount Everest of all homage projects“. Wie konnte Susanne Kessel all das leisten? Wer ist diese unermüdliche Interpretin mit ausgeprägtem Kommunikations- und Organisationstalent? Was trieb sie acht Jahre lang an? Wie finanzierte sie das Ganze? Welche aktuellen Perspektiven auf Beethoven eröffnet diese Fülle an neuen Klavierstücken? Und welche neuen Projekte verfolgt die rastlose Pianistin seitdem?

Resonanzen und Echolote

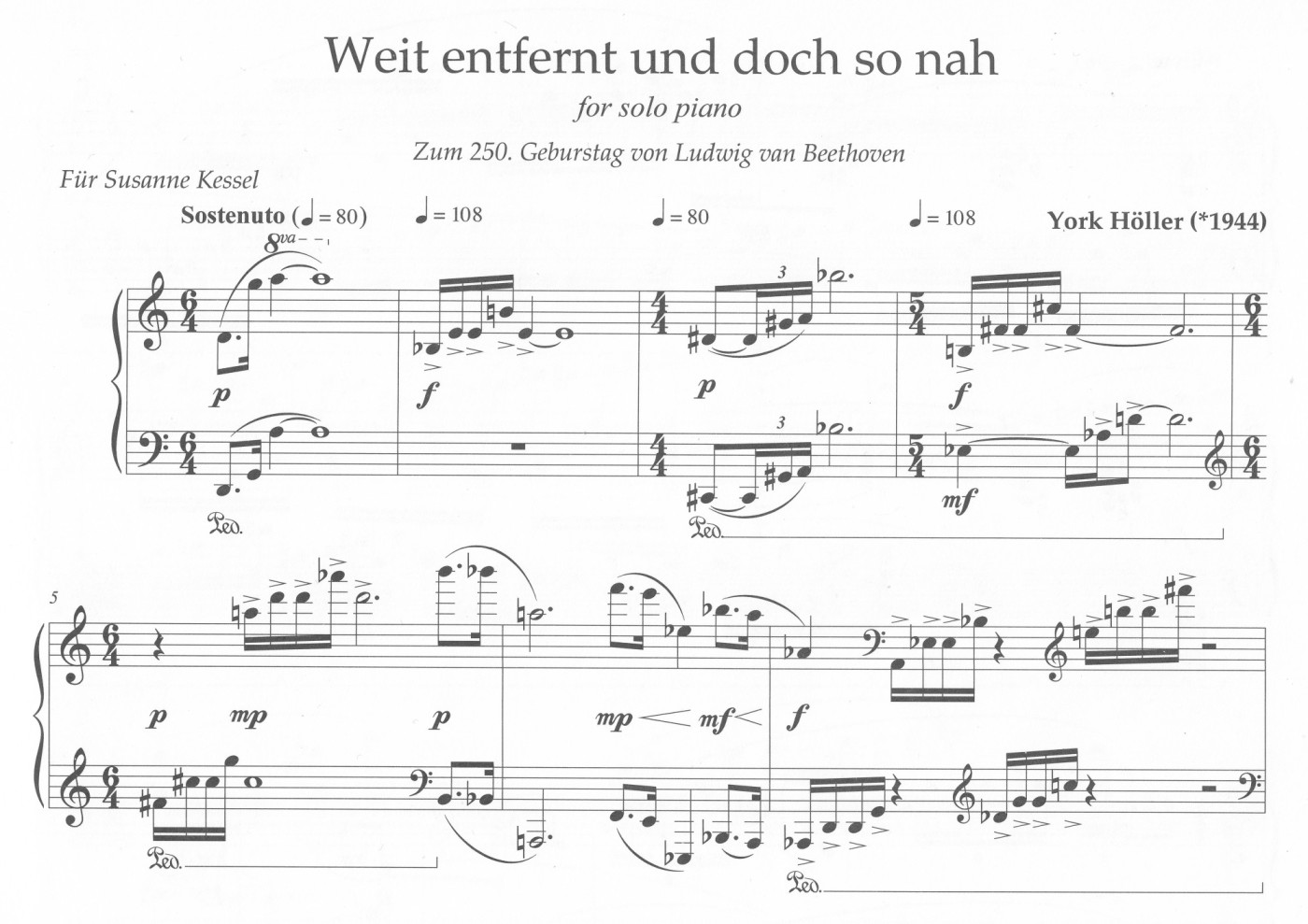

Beethoven war ein ausgezeichneter Pianist, Improvisator und Komponist zahlloser Werke für Klavier: fünf Klavierkonzerte, viele Violin- und Cellosonaten mit Klavier, zehn Klaviertrios, achtzig Klavierlieder, zahlreiche Klavierstücke und Variationszyklen. Seine 32 Klaviersonaten bezeichnete der Dirigent Hans von Bülow als das „Neue Testament der Klaviermusik“, nach Bachs „Wohltemperiertem Klavier“ als dem Alten Testament. Bis heute ist Beethoven im Konzertleben allgegenwärtig und für viele Komponist:innen immer noch ein wichtiger Bezugspunkt, weil die meisten Komponist:innen Klavier lernen und dabei zwangsläufig auf Beethoven und seine Klaviermusik stoßen. Im Rahmen der „250 piano pieces for Beethoven“ entdeckten alle, denen Kessel dazu persönlich den Kompositionsauftrag erteilte, bestimmte aktuelle und sie faszinierende Aspekte an Beethovens Leben und Werk. Als einen der ersten bat Kessel York Höller um ein Stück für die große Beethoven-Hommage. Höllers virtuoses „Weit entfernt und doch so nah“ (2015) wurde in Band I der Notenedition veröffentlicht und eröffnet die erste Doppel-CDs mit „Beethoven-Pieces“. Der 1944 in Leverkusen geborene Komponist leitete aus den Tonbuchstaben von Beethovens Vor- und Nachnamen zwei komplementäre Motive ab: aus „Ludwig van“ machte er ein legato über den Oktavrahmen reichendes Dreitonmotiv d-g-a; aus „Beethoven“ kreierte er eine erregte 16tel-Figur, die das dreimalige e mit Tritonus b und Quinte h marcato umspielt. Höller unterzieht diesen Motivdualismus dann nach Beethovens Vorbild einer permanenten Durchführung mit Abspaltungen, Kombinationen, kontrapunktischen Umformungen und vielen obsessiven Punktierungen wie in dessen „Großer Fuge“ oder den „Diabelli-Variationen“.

Ebenfalls in Band I erschien Frank Zabels „Mashup – Elise in Warschau“. Der an der Düsseldorfer Robert Schumann Hochschule unterrichtende Pianist und Komponist kreuzt die manisch kreisenden Anfangstöne von Beethovens berühmtem Rondo „Für Elise“ mit György Ligetis ebenso motorisch vorantreibender sechster Klavieretüde „Autumn in Warsaw“. Beethovens chromatische Tonwechselfigur e-dis-e-dis-e samt nachfolgender Kadenzwendung zur Tonika a-Moll wird dabei auf verschiedene Oktavlagen zersplittern. Einen ähnlich minimalistisch auf begrenztes Material konzentrierten Ansatz verfolgt Markus W. Kropp in „Beethoven‘s Minimalism“. Der aus Neuss stammende Pianist und Komponist bezieht sich auf den Kopfsatz von Beethovens Klaviersonate „Pastorale“ op. 28, deren Repetitionen, Tonpendel und weiträumige Rhythmus- und Farbänderungen er zu einer Vorstufe der späteren Minimal Music verwandelt, indem er nur alle sechzehn Takte ein neues Element einführt. Das Stück beginnt mit dem Terzpendel eis-gis, das Beethoven zu Beginn seines mit 461 Takten ungewöhnlich weit gespannten Kopfsatzes vierzehn Mal unverändert wiederholt. Kropp oktaviert diese Pendelkette und führt nach und nach Liegetöne in der Oberstimme ein, die durch zunehmende Rhythmisierung und akkordische Verdichtung vorübergehend die Gestalt von Beethovens originalem Hauptthema annehmen, das sich dann wieder in Arpeggien auflöst.

Jedes der „260 piano pieces for Beethoven“ ist eine Art Echolot, das Beethovens Musik durch eben jene Resonanzen abtastet, die diese Musik bei zeitgenössischen Musikschaffenden noch immer auslöst. In der Summe bilden alle Stücke daher nichts Geringeres als eine Kartographie der internationalen Bedeutung Beethovens im gegenwärtigen Musikschaffen. Für eine globale Perspektive sorgt der Umstand, dass die Komponist:innen aus 47 Ländern stammenden. Zudem bringen manche Stücke Beethovens Musik mit Elementen aus Musikkulturen zusammen, die der 1770 in Bonn geborene Komponist noch nicht kannte, zum Beispiel mit indischer Musik. Damit beschäftigt sich der 1947 in München geborene Komponist Peter Michael Hamel schon seit den 1970er Jahren. Er legt seinem Klavierstück „Freude für Beethoven“ den indischen Tala Rupak zugrunde, bestehend aus einem 7/8-Takt mit Binnengliederung von einmal drei und zweimal zwei Schlägen. Der ständig wiederkehrende Rhythmus 123-12-12 bildet während des gesamten Stücks den Grundpuls für zwei rhythmisch angepasste Beethoven-Zitate: die berühmte „Freude“-Melodie aus dem Schlusschor der 9. Symphonie und die Zeile „Noch war kein Tag wo du und ich / nicht teilten unsre Sorgen“ aus Beethovens frühem Klavierlied „Zärtliche Liebe“. Der indische Rhythmus verschmilzt beide Melodien zu einem sogartigen Klangfluss, der Beethovens/Schillers humanistisches Pathos „alle Menschen werden Brüder“ hymnisch feiert und zugleich die Sorgen nicht vergisst, die Menschen zumeist gerade nicht miteinander teilen und gemeinsam bewältigen, sondern die zu Streit, Kampf und Krieg führen und dadurch alles noch viel schlimmer machen. Rhythmisch prägnant ist auch, dass Hamel die Töne dieser Melodien abwechselnd auf ganze Takte streckt und dann wieder auf Viertel- und Achtelbewegungen komprimiert. Die Uraufführung spielte Susanne Kessel im Juni 2019 auf dem Bonner Marktplatz beim „Beethoven-Countdown“ der BTHVN2020-Jubiläumsgesellschaft im Vorfeld des 250. Geburtstags des großen Sohns der Stadt.

Impulse und Motive

Unter der Dachmarke BTHVN2020 schlossen sich 2016 die Bundesrepublik Deutschland, das Land Nordrhein-Westfalen, der Rhein-Sieg-Kreis und die Bundesstadt Bonn zu einer gemeinnützigen „Beethoven Jubiläums GmbH“ zusammen. Die nach dem von Beethoven genutzten Namenskürzel benannte Tochtergesellschaft der Stiftung Beethoven-Haus Bonn sollte mit fast zwanzigköpfigem Mitarbeiter:innenstab und einem Etat von 28,5 Millionen Euro das Jubiläum als „nationales Ereignis mit internationaler Strahlkraft in regionaler Verankerung“ koordinieren, fördern und publik machen. Zwischen Beethovens vermutetem Geburtsdatum (16. Dezember) des Vorjahres 2019 und seinem amtlichen Taufdatum (17. Dezember) des eigentlichen Jubeljahres 2020 sollte es ein ganzes Jahr lang Veranstaltungen geben: Konzerte, Ausstellungen, Kunstprojekte, Rundwege, Diskussionen, Vorträge, Symposien, auch Beethoven-Spiele, Beethoven-Pasta, Beethoven-Wein ... Doch dann brach im Februar 2020 die Covid-Pandemie aus und die meisten Aktivitäten mussten abgesagt werden.

„Der Auslöser“, erzählt Susanne Kessel über den ersten Impuls zu ihrem Beethoven-Projekt, „war ganz eindeutig die aufblühende Unternehmungslust in der Bonner Bevölkerung um das Jahr 2012 herum. Wir wussten, dass wir auf ein ganz großes Jubiläum zusteuern und dass es bis zu Beethovens 250. Geburtstag nur noch acht Jahre sind. Das war damals bei vielen Meetings der Bürgerschaft und Kulturszene der Tenor: Wir müssen uns was Großartiges ausdenken. Wie andere Akteure fühlte auch ich mich persönlich sehr angesprochen und verantwortlich, weil ich Musikerin und in vierter Generation Bonnerin bin. Nach einem halben Jahr Nachdenken fiel mir etwas ein, was mich dann nicht mehr losließ: Ich wollte dem großen Künstler Beethoven und natürlich vor allem uns allen zeigen, wie die Musik zur Zeit seines 250. Geburtstages klingt und wie sehr er auch heute noch für viele im Mittelpunkt des musikalischen Geschehens steht; wenn er für ein paar Tage zurückkäme und man ihn erleben lassen könnte, wie die Musik heute auf der Erde klingt, in verschiedenen Genres, Nationalitäten und Altersstufen von Komponist:innen zwischen zehn und fünfundneunzig Jahren. Und dabei würde dann deutlich, dass Beethoven für uns immer noch eine sehr große Rolle spielt, auch 250 Jahre nach seiner Geburt. Ich wollte sichtbar machen, wie die notierte Musik für Klavier auf unserer Erde derzeit klingt – das ist zwar nur ein Ausschnitt aller Musik, aber doch ausreichend aussagekräftig. Und ich wollte herausfinden, inwieweit Komponist:innen Beethoven wirklich kennen, von ihm beeinflusst sind und ihn vielleicht sogar verehren. Ich wünschte mir, dass die ,250 piano pieces for Beethovenʻ zeigen, wie wichtig es ist, die Vergangenheit immer wieder neu zu beleuchten und mit neuen Facetten, Projekten und neuen Werken in die Gegenwart zu holen, vor allem durch die Beachtung zeitgenössischer Komponist:innen. Statt immer das Ewig-Alte zu spielen, wollte ich Komponist:innen von heute einladen, etwas Neues zu schreiben, um diesen Weg von der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft immer wieder neu anzugehen.“

Susanne Kessel wurde 1970 in Bonn geboren, dem Jahr von Beethovens zweihundertstem Geburtstag, zu dem damals schon namhafte Komponisten neue Stücke beisteuerten: In der Bundesrepublik waren es Karlheinz Stockhausen, Mauricio Kagel, Gerhard Rühm und Peter Ruzicka, in der DDR Rainer Bredemeyer und Paul Dessau. Kessel erhielt früh Klavierunterricht, unter anderem bei der Neue Musik-Legende Aloys Kontarsky, und studierte schließlich Klavier an der Kölner Musikhochschule bei der aus Taiwan stammenden Pianistin Pi-Hsien Chen. Darüber hinaus besuchte sie verschiedene Meisterkurse bei Peter Feuchtwanger, Karl-Heinz Kämmerling und Edith Picht-Axenfeld. Im Studium während der 1990er Jahre erfuhr sie noch keinerlei praktische Anleitungen in all den Bereichen ihres späteren Wirkungskreises, die heute an Musikhochschulen im Rahmen von Professionalisierungsangeboten gängig sind: Selbstorganisation, Veranstaltungsmanagement, Finanzierung, Antragstellung, Kommunikation, Werbung, Mediengebrauch, Finanzierung. Kessel erhielt etliche Preise bei internationalen Wettbewerben und war selbst viele Male Jury-Mitglied bei „Jugend musiziert“ auf Regional-, Landes- und Bundesebene. Sie war an Rundfunk-, Film- und Fernsehaufnahmen beteiligt, spielte zahlreiche Uraufführungen und über dreißig Solo-CDs ein. Im Kinofilm „Blueprint“ spielte sie 2002 den gesamten Klassik-Soundtrack und doubelte die Schauspielerin Franka Potente in der Hauptrolle einer berühmten Pianistin, die an Multiple Sklerose erkrankt und sich klonen lässt, um ihr Können ihrem Klon zu vererben.

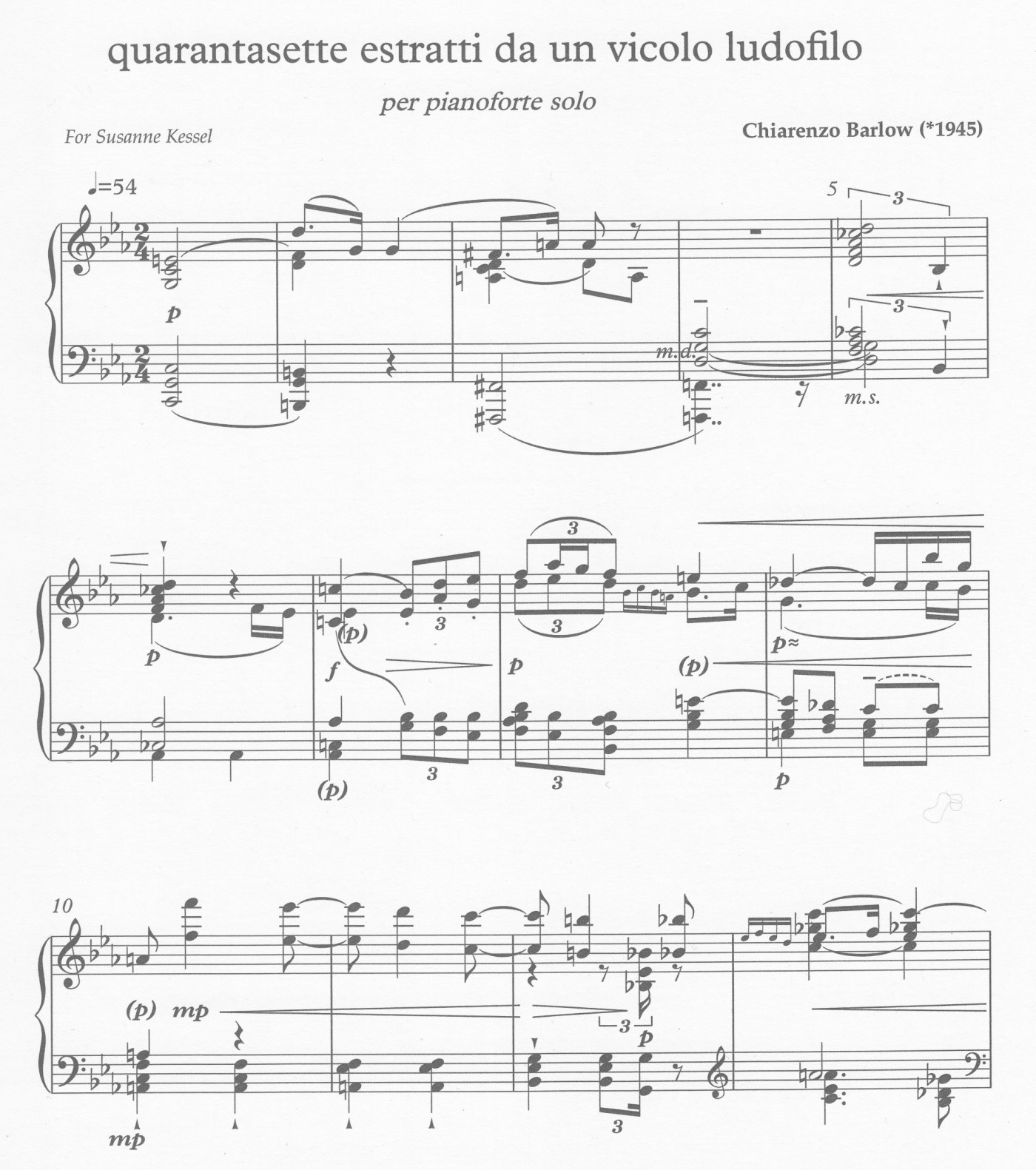

Während des Studiums und bei Konzertreisen im In- und Ausland kam Kessel in Kontakt mit vielen Musiker:innen, Pianist:innen und Komponist:innen unterschiedlicher Generation, Herkunft und Stilistik, von denen sie später viele in ihr Kompositions-, Uraufführungs-, Konzert- und Editionsprojekt „250 piano pieces for Beethoven“ einbezog. Noch während des Klavierstudiums wurde sie zu einer gefragten Interpretin der vielseitigen Szene der neuen Musik in Köln und darüber hinaus in Deutschland und international. In Köln lernte sie unter anderem Klarenz Barlow kennen. Der Komponist stammte aus der englisch sprechenden Minderheit im indischen Kalkutta und kam 1968 zum Studium bei Bernd Alois Zimmermann nach Köln, wo er später selbst an der Musikhochschule unterrichtete und die Initiative Musik und Informatik GIMIK gründete. In seinen „quarantasette estratti da un vicolo ludofilo“ verbindet der 2023 verstorbene Klarenz Barlow – der gerne mit dem eigenen und in diesem Fall auch mit Beethovens Namen spielte – gemäß dem italienischen Stücktitel „47 Extrakte aus einer spielfreudigen Gasse“, will heißen: 47 kleine Auszüge aus Beethovens vier Klaviersonaten opp. 7, 27/1, 31/3 und 81a „Les Adieux“, die alle in derselben „Ludwigs-Gasse“ stehen, nämlich in der Grundtonart Es-Dur, der Dur-Parallele der für Beethovens Schaffen insgesamt zentralen Tonart c-Moll. Zur Uraufführung brachte Susanne Kessel das Stück als eines der letzten Beethoven-Pieces am 11. September 2020 im Kammermusiksaal des Beethoven-Hauses Bonn. Veröffentlicht wurde die Komposition zum Abschluss des Riesenprojekts „250 piano pieces for Beethoven“ pünktlich zu Beethovens 250. Geburtstag im Dezember 2020 in Band 10 der Notenedition. Susanne Kessel gelang damit eine während acht Jahren vorbereitete sagenhaft präzise Punktlandung!

Die Pianistin wirkt auch als Lehrerin, Jurorin, Initiatorin, Moderatorin, Veranstalterin, Netzwerkerin, Auftraggeberin, Herausgeberin und Produzentin eines eigenen CD-Labels. Im Gegensatz zu vielen anderen Pianist:innen hat sie keine Festanstellung, hat sich nie an eine Agentur gebunden, spielt immer solistisch und organisiert jedes ihrer Projekte im Alleingang. All das macht die Universalistin zu einer Ausnahmeerscheinung und höchst ungewöhnlichen Einzelgängerin, der es zugleich gelingt, durch und für Musik zahllose verschiedene Menschen zusammenzubringen.

„Die ,250 Piano pieces for Beethovenʻ haben sehr viel mit meinem Werdegang zu tun“, bekennt Susanne Kessel. „Bonn hat heute etwas über dreihunderttausend Einwohner. Als ich Abitur machte, waren es weniger, aber wir waren damals Bundeshauptstadt und es brodelte hier wirklich die Kultur, und das schon einige Jahrzehnte lang. Wegen der relativ geringen Einwohnerzahl war man auch als junge Musikerin sehr eingebunden in alles, was passierte, sah viel, hörte viel und lernte Menschen aus aller Herren Ländern kennen. Ich durfte oft auftreten und lernte dadurch einfach viele Leute in Bonn kennen. Soviel zum Thema Kommunikation und wie man als Musikerin einen Sinn und Sitz in der Welt und Kulturszene gewinnt. Ich habe mich nie als jemanden empfunden, der ausschließlich zum Gewinnen von Wettbewerben übt, sondern um Konzerte zu spielen und damit etwas zu unserer Kulturgesellschaft beizutragen. Schon im Kindesalter haben mich meine Klavierlehrerinnen mit Komponist:innen arbeiten lassen. Meine erste Uraufführung habe ich gespielt, als ich fünf oder sechs Jahre alt war. Klavierspielen bedeutete für mich natürlich, Beethoven, Bach, Schubert, Chopin zu üben und im Konzert zu spielen, und zugleich aber immer auch, die Werke lebender Komponist:innen in das eigene Repertoire und in jedes Konzertprogramm aufzunehmen, um die Musik unserer Zeit hörbar zu machen und einem Publikum vorzuspielen. An der Musikhochschule habe ich dann bei Pi-hsien Chen studiert. Da ging es zwar vorranging um Klavierspielen und Interpretieren auf höchstem Niveau. Aber ich konnte auch beobachten, dass Pi-hsien Chen durch ihre Zusammenarbeit mit Manos Tsangaris, Peter Eötvös, York Höller, Pierre Boulez, früher auch Karlheinz Stockhausen und vielen anderen großen Komponist:innen dieser Welt die spannendsten Projekte realisierte, Uraufführungen spielte und großartige, mir äußerst „lebendig“ vorkommende Konzerte gab. Das hat mir die riesige Bandbreite dessen klargemacht, was man als Pianistin im 20. und 21. Jahrhundert alles zu leisten hat. Es reicht einfach nicht aus, nur auf den künstlerischen Errungenschaften früherer Generationen als Trittbrettfahrer mitzufahren. Jede Generation muss ihre eigene Gegenwart gestalten.“

Vielfalt und Vorlieben

Im Rahmen der „250 piano pieces for Beethoven“ entstanden bis 2020 insgesamt 260 neue Klavierstücke, da zehn zwischenzeitlich abgesagte Stücke bis zum letzten Stichtag 1. Dezember 2019 dann doch noch eintrafen. Alle Komponist:innen beteiligten sich auf persönliche Einladung von Susanne Kessel ohne Honorar. Und fast alle widmeten ihre Stücke dieser außergewöhnlichen Initiatorin und Uraufführungsinterpretin. Während acht Jahren unermüdlichen Kommunizierens, Organisierens, Übens, Konzertierens und Lektorierens brachte Kessel dieses einzigartige Kompendium zeitgenössischer Klaviermusik zusammen. Die Stücke könnten kaum unterschiedlicher sein und sind doch alle durch den gemeinsamen Fixstern Beethoven verbunden. Die Allgegenwart des 1827 verstorbenen Klassikers auch zweihundert Jahre später in Konzerten und Medien suggeriert eine Nähe und Vertrautheit seiner kanonisierten Musik, welche die historische Ferne, Fremdheit, Eigen- und Widerständigkeit seiner einst revolutionär neuen Werke verstellt. Unser Zeitgenosse sollte Beethoven daher nicht bloß quantitativ als weltweit am häufigsten aufgeführter Komponist sein, sondern vor allem qualitativ dadurch, dass sich heutige Komponist:innen mit ihm auseinandersetzen und bestimmte Aspekte seines Schaffens aus ihrer jeweils individuellen Sichtweise neu vergegenwärtigen. Wenn uns Beethoven durch seine Omnipräsenz ferner rückt, weil wir seine Musik dadurch nicht mehr als neu, sondern als selbstverständlich missverstehen, dann gilt umkehrt vielleicht auch, dass uns seine Musik wieder desto näher kommt, je fragmentierter und durch neue Kontexte verfremdeter sie im Hohlspiegel zeitgenössischer Klavierstücke erscheint. Eben das ist ein zentraler Aspekt der „250 piano pieces for Beethoven“.

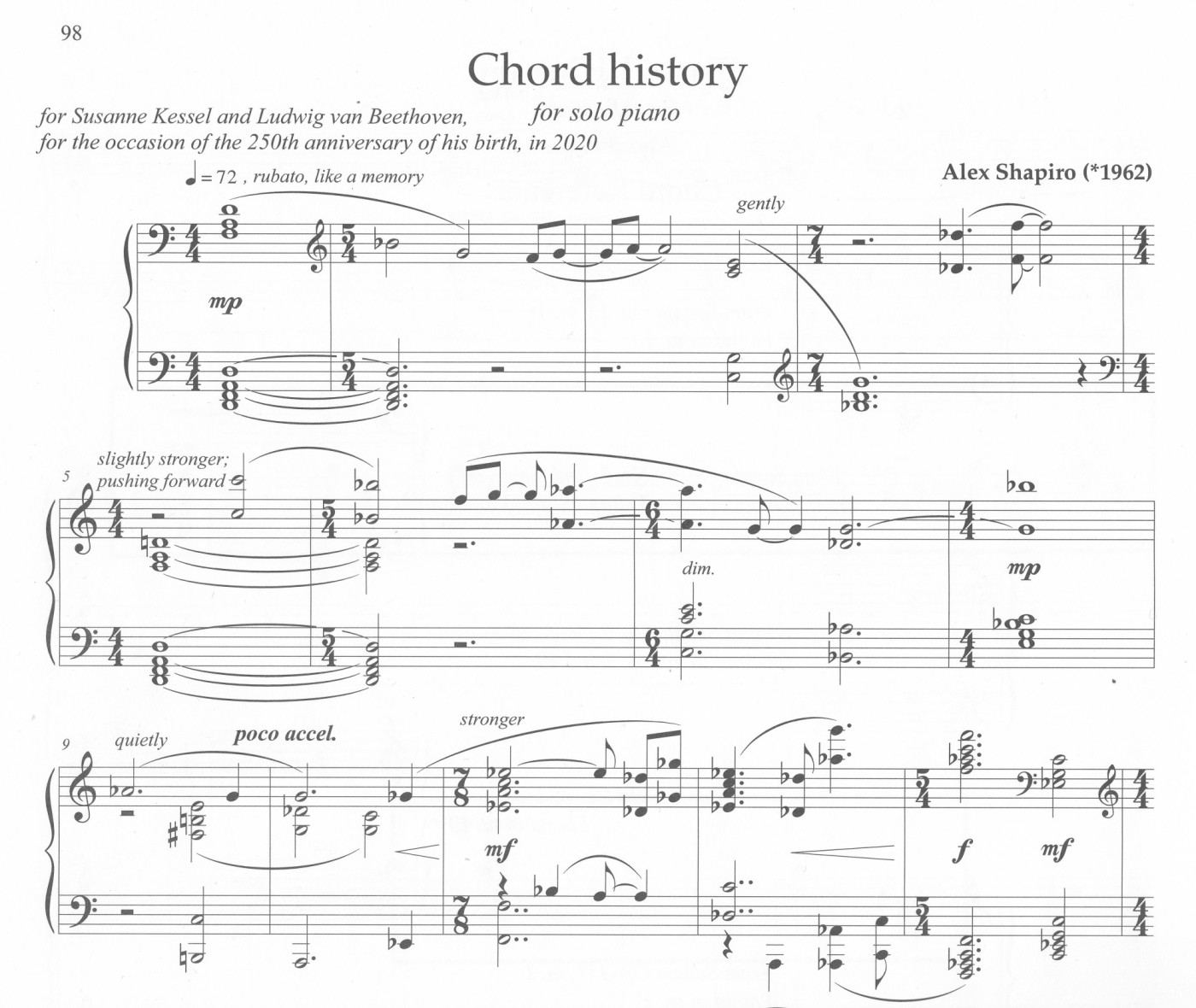

Kai Schumacher unterzieht in seiner „A little moonlight music“ den berühmten Kopfsatz von Beethovens „Mondscheinsonate“ einer Relektüre aus dem Blickwinkel von George Crumbs Klavierzyklus „A Little Midnight Music“ von 2001, in dem der US-amerikanische Komponist einige Takte aus „´Round Midnight“ des Free-Jazz-Pianisten Thelonius Monk nutzt. Schumachers Stück verfolgt die Spekulation, wie Crumbs Musik klingen würde, bezöge sie sich statt auf Monk auf den berühmten Kopfsatz von Beethovens „Sonata quasi una Fantasia“ op. 27/2, der sogenannten „Mondscheinsonate“. Man hört die typischen Dreiklangsbrechungen und die dunkle Grundtonart cis-Moll. Doch dazwischen schieben sich fremde Bluenotes und atmosphärische Aktionen im Innenklavier. Alex Shapiro dagegen greift in ihrer „Chord History“ auf sieben ausgewählte Akkorde aus mehreren Klaviersonaten Beethovens zurück, welche die New Yorker Komponistin durch kleine Abwandlungen, Dreiklangs- und Skalenfortschreitungen zu einer neuen Miniatur verbindet.

Susanne Kessel liebt und spielt sowohl klassisch-romantisches Repertoire als auch neue Musik in verschiedenen Spielarten: atonal, dissonanzreich, rhythmisch komplex oder repetitiv minimalistisch bis hin zu Geräuschklängen, Mikrotönen, Präparationen und Aktionen im Innenklavier. Ebenso widmet sie sich tonalen Schreibweisen, Aktions- und Konzeptstücken, Improvisationen, humorvollen Parodien und populären Genres. An den „250 piano pieces for Beethoven“ beteiligte sie auch Jazz-Pianist:innen, Improvisationskünstler:innen, Unterhaltungsmusiker:innen, Filmmusikkomponist:innen und Musikkabarettist:innen, darunter Markus Schimpp, Claudio Puntin, Marcus Schinkel, Wolfgang Fuhr, Gregor Schwellenbach, Helmut Zerlett und andere. In Band 5 der Notenedition ist Wolfgang Niedecken mit einem Stück vertreten. Der Sänger der Kölschrock-Band BAP traf als 14-jähriger auf Beethoven, als er den Song „Roll Over Beethoven“ von Chuck Berry in der Version der Beatles hörte. Fortan begeisterte er sich für den unangepassten, politischen Beethoven. Seinen Text „Kyrie Eleison“ über globale Missstände versteht Niedecken als Hommage an den vor 250 Jahren in Bonn geborenen Komponisten sowie als kritischen Kommentar zum aktuellen Zeitgeschehen. Susanne Kessel spielte dazu eine Improvisation über eine gregorianische Choralmelodie und ein Zitat aus Beethovens „Missa solemnis“, die dann als skizzenhaft verschriftlichte Improvisationsvorlage Eingang in Band 5 der Notenedition fand.

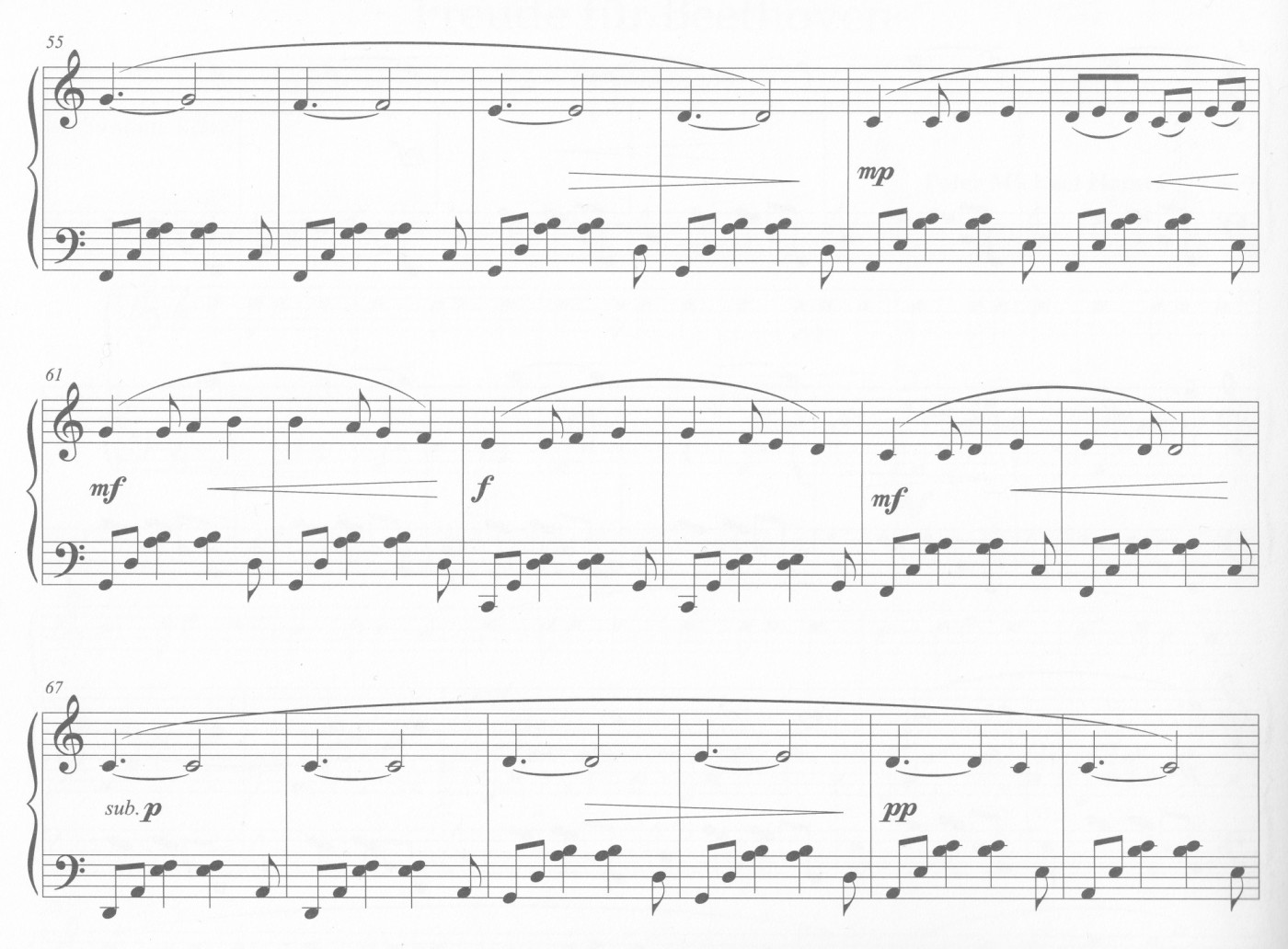

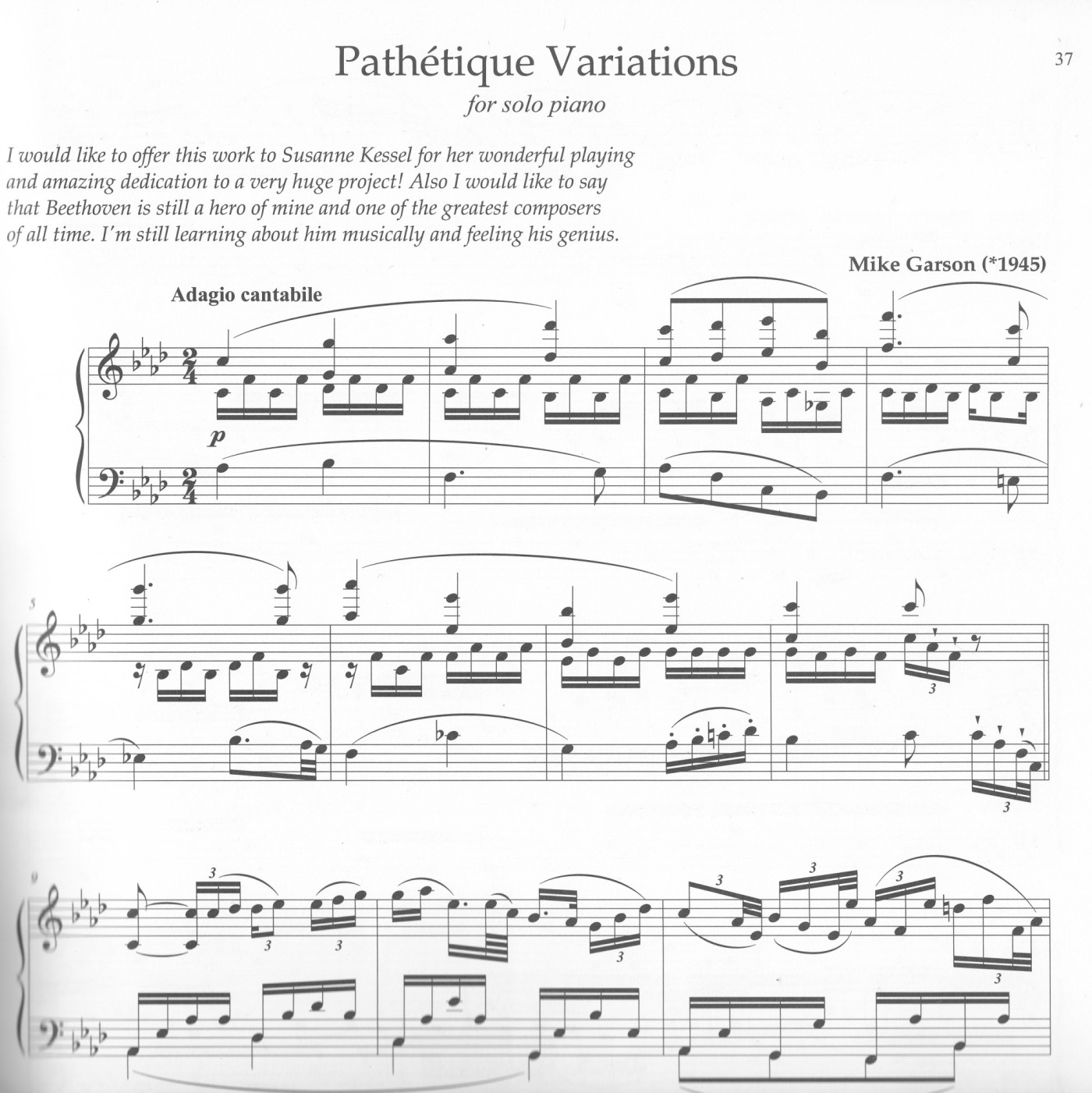

Neben eher regional bekannten Komponist:innen gelang es Susanne Kessel auch, national und international bekannte Größen für die Beethoven-Hommage zu gewinnen, darunter Sandeep Bhagwati, Sidney Corbett, Moritz Eggert, Nicolaus A. Huber, Georg Kröll, Sarah Nemtsov, Enjott Schneider, Charlotte Seither, Gerhard Stäbler, Christian Wolff, Walter Zimmermann und Mike Garson. Dessen „Pathétique Variations“ sind ein Lieblingsstück von Susanne Kessel. Nach der Uraufführung 2016 spielte sie Garsons Stück in schätzungsweise über hundert weiteren Konzerten. Der US-amerikanische Pianist und Komponist wurde vor allem als Keyboarder von David Bowie und anderen Pop-Ikonen bekannt. Sein „piano piece for Beethoven” ist eine verschriftliche Improvisation über den As-Dur-Mittelsatz „Adagio cantabile“ von Beethovens c-Moll-Klaviersonate „Pathétique“ op. 13. Nach einer eigenen Melodie nähert sich der Satz Beethovens Musik und umspielt sie immer virtuoser, bevor ab Takt 49 das Original erklingt, jedoch plötzlich um sieben Schritte im Quintenzirkel einen Halbton höher nach A-Dur entrückt. Garson behandelt das gesangliche Thema wie einen Jazz-Standard, den er mit Figurationen, Läufen, Schlenkern, Blue Notes, Jazz-Harmonien und rhythmischen Raffinessen in sein eigenes Genre überführt. Der berühmte langsame Satz der „Pathétique“, dessen starker Wirkung und Popularität sich schon Beethoven sehr wohl bewusst war, erscheint dadurch aus dem Blickwinkel eines Jazzmusikers in ein anderes Genre mit entsprechend anderer Anmutung, Ausstrahlung und Schönheit übersetzt.

„Für das Beethoven-Projekt habe ich zunächst ungefähr fünfzig Komponist:innen angefragt, die ich aus der persönlichen Arbeit mit ihnen kannte. Und als diese dann alle auch zugesagt haben, gab das dem Unternehmen einen richtig tollen Wind unter die Flügel. Da wusste ich, mit wem ich schon mal rechnen konnte. Und dann kamen auch schon die ersten Stücke bei mir an. Ich bin dann bewusst nicht in die beengende Falle getappt, zu schauen, wer in den letzten Jahren in welchem Land einen ersten Preis bei einem Kompositionswettbewerb gewonnen hat. Stattdessen bin ich Listen verschiedener Länder durchgegangen und dabei auf Komponist:innen gestoßen, die ich persönlich kannte und die ich dann fragte, wer in ihren Ländern sonst noch interessant ist und wen sie vielleicht für das Projekt vorschlagen würden. Ich habe mir dann hunderte YouTube-Videos und Sound-Cloud-Dateien angehört und mich als Künstlerin einfach treiben lassen. Denn das Ganze war ja kein musikwissenschaftliches Rechercheunternehmen, sondern ein Künstlerinnen-Projekt. Ich wollte Komponist:innen einladen, die ihr jeweiliges Genre in besonderer Weise weiter getrieben haben oder deren Arbeit in einer bestimmten Kategorie oder einem bestimmten Bereich besonders wichtig ist. Wer hat da Spuren hinterlassen? Das konnte Filmmusik sein, auch Punk, Jazz, Avantgarde, alles Mögliche. Als Pianistin kannte ich natürlich Mike Garson, den Keyboarder von David Bowie. Ich war in den 1980er Jahren David Bowie-Fan. Und ich hatte mal gelesen, dass Garson in seiner Jugend auch Beethoven-Sonaten gelernt und eine klassische Ausbildung durchlaufen hatte. Warum also sollte ich ihn nicht einfach fragen?“

Hilfen und Partner

Susanne Kessel begann das Unternehmen „250 piano pieces for Beethoven“ nahezu als ein One-Woman-Projekt. Ab 2013 organisierte sie alle Kompositionsaufträge, Konzerttermine, Spielstätten und Programmhefte selbst. Immerhin wurden die Konzerte und Übernachtungskosten angereister Komponist:innen unterstützt, von Bonner Unternehmen, Hotels, Spielstätten, Klavierhäuser und vor allem durch den mit rund 1700 Mitgliedern größten örtlichen Kulturverein „Bürger für Beethoven“ und dessen langjährigen Vorstand Stephan Eisel. Mehrere Privatleute förderten auch die CD-Produktionen mit hohen Geldbeträgen. Ab 2018 übernahm die „Beethoven-Jubiläums-Gesellschaft“ einen Teil der Kosten für die Tonaufnahmen.

„Das war ein übergroßes Projekt, das man mit Eigenbrötlerei gar nicht hätte realisieren können. Selbstverständlich stellte sich mir auch die Frage, wie ich das finanzieren kann. Eine zehnbändige Notenedition und CDs herauszugeben, Aufnahmen zu machen, dafür immer wieder den Flügel stimmen zu lassen und einen Tonmeister zu verpflichten, das alles ist sehr teuer. Es wäre naiv gewesen, das alles auszublenden. Natürlich habe ich mich nach Geldgebern umgeschaut, die damals aber teilweise noch gar nicht vorhanden waren, weil der Zeitpunkt 2013 für das Beethoven-Jubiläum 2020 einfach noch zu früh war und es noch keine speziellen Förderungen für Projekte im Beethovenjahr gab. Da kam der Vorsitzende des Kulturvereins „Bürger für Beethoven“ Stephan Eisel auf mich zu, mit dem ich schon seit Jahren eng zusammen gearbeitet habe. Wir sprachen über das Projekt und er hatte die Idee, Notenpatenschaften für die Bonner Bevölkerung und speziell für Mitglieder des Vereins anzubieten. Indem jemand eine solche Patenschaft übernimmt und einen bestimmten Betrag spendet, wird er in der Notenedition namentlich zusammen mit einem bestimmten Stück abgedruckt. Es sollte ja Freude machen, zu spenden und dann in dieser besonderen Edition anlässlich Beethovens 250. Geburtstags für immer verewigt zu sein. Diese vielen Notenpatenschaften zu vermitteln, wurde dann zu einem eigenen Projekt im Projekt, das fünf Jahre in Anspruch nahm und tausende Telefonate und E-Mails erforderte. Das Gesamtprojekt wurde dadurch aber wirklich in der Bevölkerung verankert. Rund 230 Menschen haben Geld für die Edition der 260 Stücke gespendet, darunter manche gleich mit mehreren Patenschaften. Das waren natürlich dann die Leute, die auch in die Konzerte kamen, Freunde mitbrachten, anderen davon erzählten. Das waren Privatpersonen und auch Politiker oder zum Beispiel die Intendantin des Beethovenfests Bonn, Ilona Schmiel, die damals gerade im Begriff war, an die Tonhalle Zürich zu wechseln. Sie übernahm die Patenschaft für das Stück ,Two Footnotesʻ von David Graham, das in Band 1 erschien.

Es gab auch Sponsoren wie die Roisdorfer Mineralquellen, die zum Beispiel die GEMA-Gebühren für die Konzerte übernommen haben, die ich ja alle selbst veranstaltet habe. Es waren über zweihundert Konzerte, in denen ich alle Stücke uraufgeführt und mit jeweils noch zehn bis fünfzehn oder zwanzig weiteren Stücke kombiniert habe. Meine einzige Möglichkeit, in dieser Zeit ein bisschen Geld zu verdienen, um mich persönlich finanziell über Wasser zu halten, bestand darin, Konzerte zu spielen. Dabei hat mich das Klavierhaus Klavins gefördert, indem sie mich oft in ihrem Saal haben auftreten lassen und, wenn ich in anderen Sälen spielte, im Bonner Kunstverein oder Kunstmuseum Bonn, die nicht über einen Flügel verfügten, dann das Instrument dorthin transponiert und mir kostenlos zur Verfügung gestellt und gestimmt haben. Das war natürlich eine wahnsinnig wichtige und großzügige Unterstützung, auch dass ich an anderen Orten keine Saalgebühren bezahlen musste, weil ich das sonst alles gar nicht hätte stemmen können. Es sind in diesen Jahren auch über 150 Komponist:innen aus vielen Ländern persönlich nach Bonn angereist, um die Konzerte und ihre Uraufführungen selbst zu erleben und in den Konzerten über die eigenen Stücke zu sprechen. Alle sind auf eigene Kosten angereist und brauchten natürlich ein Hotel. Dafür ist mir dann das Hotel Ibis im Preis entgegengekommen, so dass diese vielen Übernachtungen für uns alle irgendwie machbar wurden. Es gab in Bonn einfach einen großen Zusammenhalt zwischen Privatleuten, Vereinsmitgliedern und Firmen, denen klar war, dass hier niemand etwas verdienen wird, die aber mitgeholfen haben, das Projekt möglich zu machen. Das war der ,Spiritʻ. Schließlich haben die Komponist:innen ja auch alle ohne Honorar komponiert und damit ein echtes Geschenk für ihren Kollegen Beethoven geschaffen. Es hat mich immer ganz besonders berührt, wenn ich diese Bereitschaft erlebte, ohne Zögern zu sagen, ja, selbstverständlich schreibe ich für Beethoven ein Stück. Denn es war allen klar, dass ich damit keine Geschäfte mache, sondern dass wir alle von dieser großen Musikidee beseelt waren und einfach versucht haben, dieses Projekt für uns und für die Nachwelt zu verwirklichen.“

Weiterleben

Seit Abschluss des Projekts Ende 2020 ziehen die 260 Beethoven-Pieces weiter ihre Kreise bei vielen Konzerten und immer mehr anderen Pianist:innen. Die zehn Notenbände sind in Bibliotheken vieler Musikhochschulen vorrätig. Band 8 der Edition koordinierte und kuratierte der in Bonn lebende britisch-deutsche Komponist und Kompositionspädagoge David P. Graham ausschließlich mit Werken junger Komponist:innen im Alter zwischen zehn und siebzehn Jahren. Später kam noch die Sonderedition „Easier Pieces“ hinzu mit achtzehn ausgewählten Stücken aus allen zehn Notenbänden von leichtem und mittlerem Schwierigkeitsgrad, die gerne im Klavierunterricht gespielt werden. Manche Stücke wurden bei Klavierwettbewerben und bei „Jugend musiziert“ gespielt, andere mit Kompositionspreisen ausgezeichnet. Als während der Corona-Pandemie Instrumentalunterricht nur per Distanz über Video möglich war, gab Kessel Stücke für zwei Klaviere in Auftrag, welche die Latenz der Internetübertragung mitbedachten, so dass sie von den Lernenden und Lehrenden entweder gemeinsam vor Ort, aber eben auch räumlich getrennt über Video-Konferenz-Portale wie Teams, Webex oder Zoom gespielt werden können. Daraus entstand 2021 der Notenband „Pianoscreens“. Inzwischen ist Susanne Kessel auch schon mit ihrem nächsten „international composition project“ beschäftigt, gewidmet dem 200. Todestag Beethovens im Jahr 2027 mit dem Titel „Freiheit! – piano pieces for and about freedom“. Bisher wurden 16 der – entsprechend Beethovens Lebensalter – geplanten mindestens 56 neuen Stücke von ihr uraufgeführt und in Einzelausgaben veröffentlicht, die am Ende alle zusammen in einem Notenband publiziert werden sollen.

Seit Anfang 2023 veranstaltet Susanne Kessel den „Beethoven Piano Club“ im Pantheon Bonn-Beuel, einer üblicherweise für Theater, Kabarett und Comedy genutzten mittelgroßen Eventlocation mit lockerer Atmosphäre, vielen kleinen Tischen, gut sortierter Bar und hochprofessioneller Bühnentechnik, Licht, Mikrophonierung für Moderationen und Vorträge sowie einem guten Flügel. Kessel ermöglicht hier etwas im Konzertbetrieb sonst völlig Unübliches: Neben einer Hauptpianistin oder einem Hauptpianisten treten an ein und demselben Abend nacheinander noch sechs bis acht weitere Pianist:innen aus Klassik, neuer Musik, Jazz oder Improvisation mit jeweils eigenen Kurzprogrammen auf, die idealerweise auf Aspekte des Hauptprogramms Bezug nehmen. Wie vormals die zum Beethoven-Großprojekt verbundenen Komponist:innen führt Kessel nun in diesem Get-together acht Mal im Jahr viele Dutzende Pianist:innen verschiedener Genres sowie ein großes begeisterungsfähiges Publikum zusammen. Beethoven nimmt dabei selbstverständlich einen Ehrenplatz ein, nicht zuletzt in Gestalt der „250 piano pieces for Beethoven“, von denen immer wieder einzelne Stücke gespielt werden.

„Mir war wichtig, dass man sich jederzeit über alle Stücke, alle Komponist:innen und auch über die Hintergründe und Beethoven-Bezüge der Stücke informieren kann. Deshalb war für mich neben der Notenedition eine umfassende Website ein Herzstück. Welche Kompositionen, Geschichten oder Umstände Beethovens stecken hinter jedem der neuen Stücke? Wenn zum Beispiel Pianist:innen einen Abend mit mehreren Beethoven-Sonaten gestalten wollen und sich überlegen, vielleicht auch kürzere Promenadenstücke zwischen die Beethoven-Sonaten oder sogar zwischen die einzelnen Sätze zu setzen oder solche Stücke als Zugabe zu spielen, dann können sie in der Suchfunktion der Website die Sonaten eingeben und bekommen dann alle Beethoven-Pieces angezeigt, die sich auf diese Sonaten beziehen. Auch nach Stichworten lässt sich suchen, etwa nach der „Taubheit“ Beethovens oder nach „Freiheit“, „Testament“, „Pastorale“, „c-Moll“ und so weiter. Egal ob Wissenschaftler:in, Musiker:in, Liebhaber:in oder Fan der beteiligten Komponist:innen, alle finden gemäß ihrem Interesse einen Pfad zu den Stücken und dem entsprechenden Notenband. Das ist mir das Wichtigste: dass dieses Riesenprojekt von jedermann erschlossen werden kann und dass da etwas Lebendiges entstanden ist. Man wird natürlich auch immer wieder angesprochen: Wofür genau machst du das? Meinst du, dass das Erfolg hat? Bei Kunst geht es idealerweise nicht um Erfolg. Ich mache das, weil mich das Entstehen neuer Werke glücklich macht. Anders kann ich es nicht beschreiben. Das sind fantastische Stücke, die in Zukunft unabhängig von mir weiterleben. Diese Stücke haben später mit mir gar nichts mehr zu tun. Das ist einfach gute Musik in vielen verschiedenen Genres. Jedes Stück hat seine eigene Geschichte und geht nun seinen eigenen Weg in die Zukunft, in den Händen anderer Pianist:innen und Wissenschaftler:innen. In mir bleibt die Freude, den künstlerischen Schaffensprozess angestoßen und erlebt zu haben.“