Charles Uzor: manifesto

SelbstlautKommentiert in Zwieschrift mit Karl Ludwig

1. Die Melodie kommt zu uns im Geheimen.

Melodie oder melos ist ein Schlüsselbegriff Ihres Komponierens. Welches Geheimnis birgt er? Ist melos mittlerweile eine verkannte Kategorie?

Melodie und melos sind korrelierende Begriffe, jedoch verstehe ich sie nicht als identisch. Vielleicht so: Melos liegt der Melodie zugrunde und ist zugleich mehr und weniger als sie. Melodie hat Singularität, melos ist die allgemeine Kategorie. Melos ist potenziell überall im Klang und verhält sich ein bisschen platonisch. In seiner melodischen Schweifung rührt und entzückt es uns zu Tränen. Es spürt uns nach bis ins Innere und erinnert uns an etwas, das uns Innehalten oder Singen lässt.

Nach Carl Dahlhaus1 kommt Melodie von melos (μέλος, Art und Weise) und ode (ᾠδή, Gesang). Melodie ist demnach „eine Art zu singen“. Haben wir, sobald wir den Mund öffnen und rhythmisch in Versen sprechen und dies einer Flexion unterwerfen, schon Melodie?

Interessant finde ich, dass mele (Plural von melos) in der griechischen Antike eine Bezeichnung für Körperglied ist. Der älteste Beleg einer musikalischen Bedeutung von melos findet sich in einem Fragment des Archilochos von Paros aus dem 7. vorchristlichen Jahrhundert. Dann erscheint melos in der heroischen Dichtung Homers und Hesiods.2 Aristophanes nennt die mele in den Fröschen die „Nerven der Tragödie“.3 Das griechische melos, neben Rhythmus als konstituierender Bestandteil von Musik,4 geht dann langsam zum lateinischen melodia über und wird von hier in die diversen mittelalterlichen Sprachen gestreut.

Was ich mit dem Geheimen oder Verborgenen der Melodie meine, knüpft an die Husserl’sche Melodiewahrnehmung an. Eine Melodie ist gleichzeitig die Summe ihrer Töne und etwas Weiteres. Sie ist nicht nur Summe ihrer Töne, sondern ihre Verbindung – aber das trifft es nicht ganz. Phänomenologisch können wir eine Melodie als Summe von Tönen nicht wahrnehmen, da jeder Ton unserem Hirn eine unmögliche Perzeptionsleistung abfordern würde. Ein Ton müsste zuerst in all den Wahrnehmungsakten der Retention und Protention internalisiert werden, bevor wir den nächsten wahrnehmen könnten. Andererseits hören wir Melodien als Ganzes. Melodien werden vorausgehört, sind intentional. Eine Melodie kann erst in der Erinnerung wahrgenommen werden, wenn sie bereits verklungen bzw. verinnerlicht ist. Gefühlsmäßig erinnert man sich einer Melodie hingegen bereits vor ihrem Verklingen. Dieses Paradox scheint auch bei Melodien zu bestehen, die man zum ersten Mal hört, d.h. deren Enden oft vernachlässigt oder zurechtgehört werden. Husserl zeigt dies anschaulich in seinem Diagramm der Zeitachsen melodischer Retention.5

Dass wir eine Melodie nicht wahrnehmen können, mag phänomenologisch zutreffen, trotzdem fällt der Gedanke schwer. Bei kritischer Betrachtung ist die Erinnerung an eine Melodie nicht die Erinnerung an all ihre Teile gleichzeitig. Ich kann mich vielleicht an den ersten Melodieteil erinnern, oder an den Schluss, oder den Mittelteil. Oder ich erinnere mich an die intervallischen oder harmonischen Kippmomente, denen ich die Melodie „zuschreibe“. Beim präsenten Hören einer Melodie nehme ich natürlich weniger Melodieanteile wahr, als es mir in der wachen Erinnerung oder in der Analyse möglich ist.6

Eine jetzt erklingende Melodie wird in der Wahrnehmung ergänzt und vorweggenommen. In der Einverleibung der Melodie spielt das Weghören eine Rolle. Wir hören weg, um das für uns Wichtige repräsentieren zu können bzw. uns etwas vorzustellen.7 Die Verinnerlichung bedeutet möglicherweise Konzentration, die „Bündelung“ der Wahrnehmung mittels der die Psyche gekitzelt wird. Sie wird in Fluss gebracht und wirft den Anker. Spannung und Lösung, Erwartung und Enttäuschung spielen eine maßgebliche Rolle, was in der Musikästhetik des 19. Jahrhunderts teilweise maßlos dramatisiert wird. Melodie Hören wird da zum erotischen Akt, in dem materielle Prozesse zu narzisstischen verschoben werden. Die Welt schrumpft zu einem Punkt unserer Amygdala.

Mir scheint, dass es Melodie ohne melos nicht gibt. Vielleicht haucht melos der Melodie tatsächlich Leben ein, und vielleicht schöpft sich melos selbst. Oder ist melos ein Phantom, etwas, das wir nicht beschreiben können, vielleicht der Geist, eine „Vibration“, der „Herzschlag“, die „Körperwärme“ oder die „Haut“ der Melodie? Melodie ist ohne melos für mich unvorstellbar. Ohne melos fehlt den Tönen das Melodische, so wie es der Maschine an Bewusstsein fehlt.8

Was geschieht denn, wenn wir eine Melodie hören? Wie verhält sich das melos zur Melodie? Ist melos ohne Melodie vorstellbar? Hierzu hilft vielleicht eine Betrachtung von verschiedenen Melodietypen. Ohne ihre Vielfalt einer Kategorisierung unterordnen zu wollen, könnte man sie unter dem Aspekt ihrer „melos-Geschwindigkeit“ betrachten.9

Manche Melodien Mozarts haben ein „schnell fließendes“ melos, das sich schnell ins Bewusstsein prägt.10 Mozarts Hauptthema im ersten Satz der 40. Symphonie bleibt einem gleich in Erinnerung. Diese rhythmisch, harmonisch und motivisch stark gebundene Melodie lässt sich unmittelbar voraushören, dabei helfen auch die Sequenzen und Schlüsse.

Ein „langsameres Fließen“11 zeigt das melos in der Renaissance, beispielhaft bei John Dunstable. Die melodischen „Bahnen“ seiner Stimmen sind als Gestalt in ihrer Ganzheit kaum wahrnehmbar. Die kontrapunktische Disposition und das relativ langsame Metrum erschweren das Erkennen einzelner Melodiegestalten. Die Melodien werden im kontrapunktischen Satz durch ihren flüchtigen, fast fliehenden Charakter in der Schwebe gehalten. Andererseits wird die melodische Struktur durch die einfache Harmonik, die mittels ausgehaltener Töne bereits stufenhaft und voraushörbar wirkt, gebunden. Die Schlüsse gleichen vokalen „Fahrten“, die mit verschiedenen Tempi wie magnetisch zum Ziel angezogen werden – quasi eine vielspurige, komplex geordnete Bahn mit gesetzten Knotenpunkten. Das melos empfinde ich hier weniger in der Einzelstimme als im Zusammenklang der polyphonen Organisation.12

Eine noch langsamere „melos-Geschwindigkeit“ hat Bruckners Anfangsthema der 7. Symphonie. Der melodische Spannungsbogen ist so lang, dass, fast wie in Wagners „unendlicher Melodie“, das Ende der alten Melodie mit dem Beginn der neuen zusammenfällt. Ich höre hier melos viel stärker als die Melodie, die trotz ihrer Länge durch harmonische und intervallische tipping points gebunden wird. Hier scheint sich Melodie fast vollständig im melos aufzulösen, oder mit ihm zusammenzufallen.13 Obwohl einzelne Teile der Melodie gut erinnerbar und nachsingbar sind, bleibt die Melodie als Ganzes verborgen und wirft ihr melos in die Resonanz der Psyche: mal als Licht, mal als Schatten, Tönung oder Stimmung.14

1.2 Wir verehren die Natur, weil Natur ein Gott im Sterben ist. In ihr erkennen wir das Verborgene, das keine Hermeneutik zerstören kann.

Tötet der Mensch die Natur? Ist sie nicht jenseits von Tod und Leben – jenseits eines Sinns, dessen Entschlüsselung erst der Tod in die Welt bringt? (Stirbt die Natur nicht nur für den Menschen?)

Sie haben natürlich recht, philosophisch ist der Tod der Natur schwerlich vorstellbar. Den Tod der Menschheit trotz einer weiterbestehenden Natur zu denken, fällt leichter. Mein Naturbegriff ist hier etwas romantisch. Hölderlin setzt die Natur in seinen Dichtungen dem Göttlichen gleich. Sein subjektiver, fast unchristlicher Pantheismus spricht von den „Göttern“ in der Mehrzahl. Wenn er die „Himmlischen“ beschwört, denkt Hölderlin vielleicht an sich selbst.15 Sein Platz ist jedenfalls näher bei den Göttern als bei den Menschen, die, indem sie sich von ihr entfernen, die Natur töten.16 Sie missbrauchen sie und beuten sie aus. Wenn die Natur stirbt, sterben auch die Menschen und Götter. Meine Idee des „Gotts im Sterben“ ist eine Anspielung an Thoreaus sterbende Natur in Walden.17

1.3 Wir hören den Klang der Natur und denken an ihre Erscheinungen. Auf der Suche nach Klang durchdringen wir Stein, Holz und Winde.

Das Material des Klangs – handwerklich mehr als geschichtlich?

In meiner eigenen Übersetzung vertausche ich „Erscheinung" mit dem negativ konnotierten Begriff „Illusion“. Im Visier steht die naive Idee von Naturmusik, die Illusion eines sich selbst generierenden und sich selbst genügenden Naturklangs, der aus reiner Schwingung besteht und mit „natürlichen“ Instrumenten produziert würde. Diese Negierung der Kultur und des Werks zugunsten von Cages „pure noise“ ist mir, obwohl faszinierend, fremd. Tatsächlich akzeptiert Cage alles, was klingt. Allerdings hat er eine Vorliebe für die nicht diskursive, nicht rhetorische Form. Aber Harry Partchs selbstgebaute Instrumente stehen wie Skulpturen in der Natur, melos bei ihm ist das Mysterienspiel vor der Kultur, die ideale Tonstimmung. Im Grunde ist Partchs Anspruch die totale Neuerfindung der Musik anhand idealer Skalen und Stimmungen.

1.3.1 Entzauberung ist ein künstlerischer Prozess.

Hat künstlerisches Wissen und Schaffen also nichts mit Magie, mit Verzauberung zu tun?

In der „Entzauberung“ liegt der Anspruch an Fasslichkeit, wie sie Schönberg und Webern fordern. Es ist eine nüchterne Entzauberung. Sie gibt der Zwölftonreihe mehr als melodische Stimmigkeit, ihr Anspruch an Perfektion reicht über das direkte musikalische Erleben hinaus. Einige Werke Weberns, z.B. die Symphonie op. 21, die Lieder für Chor und Ensemble op. 19, der Schlusschoral der Zweiten Kantate op. 31 oder die Variationen für Orchester op. 30 wirken so auf mich. Sie klingen magisch gerade in ihrer Nüchternheit. Sie verzichten auf Effekt und Überwältigung. Die Magie gehört dem Magier nicht.

2. Wir lieben die inharmonischen Klangfarben von Glocken und die würzigen Algorithmen des Meeres.

Kunst als natura naturata oder natura naturans?

Ich habe bei diesem Satz nicht an Spinoza gedacht. Spinozas Lehre finde ich zu schwierig, als dass ich mich hier auf sie beziehen könnte.

Vielleicht darf ich stattdessen die Frage im Hinblick auf einige hier anwesende Themen neu stellen? Ich habe den Eindruck, dieses Manifest und auch Ihre Musik stellen die Frage nach der – gegenwärtigen – Möglichkeit von Romantik, jedoch ohne ihren kolonialen / narzisstischen Geist zu reproduzieren. Es geht also um eine Versöhnung von Natur und Kultur, der auch die Romantiker – die in Zeiten der Industrialisierung lebten – umtrieb. Auch ich liebe die Rhythmen des Meeres. Sind sie jedoch Kunst oder kunstfähiges Material aus sich? In welchem Verhältnis steht das Material und seine Hervorbringung? Ist die Glocke vielleicht ein Modell für dieses Verhältnis: ein hoch technifiziertes Produkt aus verarbeiteten Rohstoffen, das klangliche Phänomene der Schwingung fast weniger zu erzeugen, sondern vielmehr nur in der Luft zu bannen scheint?

Die Verlagerung der Frage von Spinoza zu einer persönlichen Antwort macht es nicht leichter….

Romantik ist ein heißes Eisen. Romantik heißt gleich auch Neo-Romantik, ein Zurück zu einer vermeintlich überwundenen Bürgerlichkeit. Die Schwelle zur Romantik ist ganz klein. Ein Naturerlebnis ohne romantische Ästhetisierung kann nur gelingen, wenn das „Natürliche“ angewendet, verformt, „gebrochen“ wird. Sonst wirkt das Erlebnis wie Kitsch, die Natur erscheint idealisiert. Meer und Glocke werden sich nie um uns kümmern. Die Natur lässt sich in ihren Erzeugnissen nachahmen, aber eine Windharfe hinzustellen, wird nicht genügen.

Vor zehn Jahren komponierte ich unablässig mimicri-Stücke. In diesen Stücken wurde der Schrei zum Spleen um eine Natur, die nachzuahmen ich mir vornahm. Der Gedanke, dass man sich in der Natur, im System besser integriert, indem man seine Identität austauscht, faszinierte mich. In der Nachahmung des anderen wird man nicht das andere, sondern man verliert das Eigene und bewahrt das Eigenartige, das einen mit sich selbst entfremdet. Es ist eine Strategie des Überlebens als Fremder, in der Schmetterlinge zu Drachen werden!

Spiegeln sich in diesen Fragen auch Ihre eigenen Erfahrungen als Mensch mit dunkler Hautfarbe in der Schweiz wider? Ich und meine Eltern sind in Deutschland geboren und haben keine Entwurzelung dieser Stärke erlebt, deshalb bin ich vielleicht nicht der richtige, diese Perspektive einzuschlagen. Doch sehe ich in den Entwürfen eines migrierenden Denkens (Komponierens) eine große Verheißung: Der Gedanke ist wohl, dass Identität nicht mehr am Schmetterling-Sein des Drachen gemessen wird, sondern der Schein des Drachen als Identität genommen. So ergeht es ja im besten Falle auch den Feinden, die der Schmetterling in seinem Drachensein vertreiben möchte. Mit Deleuze gesprochen: Das Ritornell der möglichen Identitätssetzungen dreht sich fort und fort und wird mit jeder Runde neu bestimmt. In der Setzung von Identität scheint meine Generation eine große Befreiung zu sehen – teilen Sie diese Hoffnung?

Vielleicht müssten wir klären, wieviel jünger Sie sind als ich! Wenn ich meine Kinder und ihren Kreis erlebe, habe ich große Hoffnung. Identität verschiebt sich immer mehr zu dem wie man sich fühlt als wie man wahrgenommen wird. Berkeleys Satz esse est percipi gilt hingegen immer noch. Auch wie man sich selbst definiert, wird wahrgenommen. Was passiert mit denen, die das nicht so gut können, die es nicht gelernt haben oder einfach zu scheu sind um „sich wahrzunehmen“?

Als Mensch mit dunkler Hautfarbe habe ich vielleicht bestimmte Erfahrungen stärker wahrgenommen und genauer reflektiert, oder besser gelernt damit umzugehen, aber ich denke nicht, dass die Erfahrungen als solche sich von Ihren unterscheiden. Die Erfahrung anders zu sein, ist vielleicht eine menschliche Grunderfahrung.

Täuschung und Flucht sind Strategien des Marktes. Das christliche Angebot der Güte wurde ausgeschlagen, statt Güte setzen wir auf Fairness, deren Definition in unserer unendlichen solipsis zerbröselt. Wenn man lange den Drachen vortäuscht, meint man zwar selbst ein Drache zu sein und verhält sich entsprechend, aber man wird niemals zum Drachen. Die Selbstentlarvung ist im Kapital kein Vorteil, solange die Täuschung funktioniert. Aber innerlich hat man sich längst entlarvt.

Ich verehre Deleuze, aber Luhmann überzeugt mich in diesem Punkt mehr. Er kommt vom kapitalistischen Denken, nicht vom manisch utopischen (das andererseits philosophisch interessanter ist). Ich glaube, dass der Begriff Identität sich dem Transitorischen widersträubt. Identität scheint mir eher wie der Gebrauch eines Bilds: Hemingway am Meer mit Zigarre und Rauschebart … Oder ein anderes Bild, das ich von meiner afrikanischen Kindheit in Erinnerung habe: Tänzer auf hohen Stelzen mit Masken, die ihre Identität verbergen. Als Kind empfand ich das als sehr kraftvoll, aber auch beängstigend.

2.1 Wir verachten Kontrapunkt und werden ihn nicht durch Vielschichtigkeit ersetzen, denn zwei Dinge können nicht zur selben Zeit sein.

Ist dies nicht die unfassliche Süße und Erlösung der Musik: die Harmonie? Wo sonst als im Duett ist Vereinigung greifbarer?

Kontrapunkt verstehe ich als Lehre von der dynamischen Harmonie autonomer Stimmen. Etwas anderes ist Vielschichtigkeit, die in komplexer Neuer Musik oft als Ersatz für Kontrapunkt steht. In nicht funktionaler Harmonie ist Kontrapunkt nicht durchhörbar, sondern die Stimmen heben sich gegenseitig auf. In solchen Texturen scheint melos aufgelöst. Kontrapunkt ist dann sichtbar, aber man sieht nur Schichten und Texturen, und das ist etwas anderes. Es war richtig, die Idee des Kontrapunkts über Bord zu werfen, eine Idee, die die europäische Musik über 600 Jahre beherrschte. Man könnte sagen, Webern war der letzte, der Kontrapunkt konnte. Heute lässt sich Kontrapunkt nicht durch Schichten ersetzen.

2.1.1 Wir fordern weder Determinismus noch Vorahnung, noch fürchten wir die Unmöglichkeit einer transzendentalen Ausführung.

Sind Sie Pragmatiker?

Die Aufführung eines Werks ist Teil des Werks. Sie hängt von den Spielenden ab und ist nicht determinierbar. Beim Komponieren meint man vielleicht das Stück in dem Maße determinieren zu können, wie man es sich vorstellen kann. So hätte man die Kontrolle über das Stück. Auch wenn diese Illusion tragfähig wäre, bliebe die Kontrolle trotzdem in den Grenzen der Imagination. Eine limitierte Vorstellung und die Möglichkeit der Täuschung macht sie aber obsolet. Andererseits würde das Stück, je wirkungsmächtiger die Kontrolle wäre, immer limitierter. Deshalb empfinde ich Boulez’ „Structures“ als limitiert.

Ist es möglich, eine falsche Vorstellung von meinem Stück zu haben? Ist es dann ein falsches Stück, oder einfach ein schlechtes Stück, ein ungenügend genau vorgestelltes? Wenn wir von Determinismus sprechen, meinen wir oft, dass etwas so werden muss, weil die Determinationsketten es erfordern. Alle Glieder der Kette scheinen a priori arbiträr, im Nachhinein sind sie zwangsläufig. Das streift die Frage des freien Willens. Ohne freien Willen scheint es keine Werke zu geben. Das Kreative ist aber nicht notwendigerweise mit dem freien Willen identisch, andererseits steht es in keinem Widerspruch zur Determinierung. Bei immer enger werdenden Grenzen der Vorstellung und bei einem stetig enger werdenden Netz von Entscheidungsmomenten zieht sich der kreative Raum zusammen – bis zum Punkt, wo die Idee des „Kreierens“ nicht mehr trägt. Vielleicht begreift man dann, dass die Illusion des Werks mit der Illusion der Person zusammenhängt. Cage hat darauf hingewiesen, dass das Transzendentale vielleicht in der Intersubjektivität besteht, in dem was zwischen uns liegt. Das wäre das Neue, das Unvorhergesehene. Jede Performance schafft ein Werk, das anders klingt als das imaginierte. Im besten Fall ist die Transzendenz im Akt des Komponierens selbst, wenn ich merke, dass etwas entsteht, das schöner ist als ich’s mir vorgestellt habe. Dann werden die Grenzen geweitet. Im anderen Fall spielt alles keine Rolle, die konsequente Durchführung des „freien Willens“, das Unvorhergesehene, der Zufall. Vielleicht besteht das Werk dann nur in seiner Selbstreferenzialität, im Glauben an die Sinnketten.

Dieser Zweifel kommt mir fast immer gegen Ende eines Stücks. Es braucht Mut, ein Stück abzuschließen, es irgendwann sein zu lassen. Nicht aus Erschlaffung, sondern aus der Ahnung, dass es potenziell nie fertig würde. Wann ist das Gleichgewicht in einem Stück erreicht? Man kann dieser Frage nicht ausweichen, indem man sich von den Entscheidungen entbindet, diesen Ton zu setzen und keinen anderen. Die Freiheit in der Aleatorik erinnert mich an die Freiräume der elektronischen Komposition. Durch die Aufgabe der Ton für Ton-Notation wird das Stück schneller prozesshaft und räumlich. Dabei ist der Zwang und die Unfreiheit nie größer als bei der Aleatorik. Nichts gibt mir mehr Macht über mich selbst als mein Würfelwurf. Nichts zeigt mir deutlicher meine Ohnmacht. Ich habe Cages Aleatorik nie richtig aushalten können. Eine graduelle Aleatorik, bei der zum Beispiel die Tonhöhen oder Tonräume, aber nicht die Tondauern vorgegeben sind, gibt mir nicht mehr Kontrolle, aber mehr Gespür für das was zwischen den Tönen und „in" den Tönen passiert. Solch „sanfte“ Aleatorik kann etwas von der rhythmischen Weite nicht fixierter Musik zurückbringen. Aber ich glaube nicht, dass wir umhinkönnen, die wichtigen Entscheidungen selbst zu treffen, sei es, dass wir uns entscheiden, „alles“ festzulegen, oder uns entscheiden, uns in gewisser Weise nicht zu entscheiden, uns totzustellen.

2.2 Unser Wahres und Schönes bestimmt die exakte Erinnerung und Auslöschung der Töne nach sieben Tagen und ihre exakte Nachschrift nach weiteren sieben Tagen.

Das Gedächtnis als Prüfstein, eine unbestechliche Methode! Sie streben also nach authentischem Ausdruck?

Ja, genau! Der Satz ist eine Anspielung auf Feldmans Techniken der permutierten Erinnerung (z.B. in „Triadic Memories”).

3. Zwölftöne sind unzureichend, weil sie bürgerliche Werte ausdrücken.

Drücken mehr Töne wirklich weniger bürgerliche Werte aus? Wo genau nisten diese? In den Tonsystemen allein, oder auch in den Instrumenten und Konzerträumen und Blasiertheiten der Musikwelt...?

Der Gedanke setzt bei Schönberg an, dessen Revolution der bürgerlichen Gesellschaft durch die „Komposition mit zwölf nur aufeinander bezogenen Tönen“ ausgeblieben ist, weil sie nicht nur weiterhin hierarchisch verfährt, sondern die Zahl über die Wahrnehmung stellt. Die Bürgerlichkeit der Musik des 19. und 20. Jahrhunderts zeigt sich, wie Sie sagen, auch in der gesellschaftlichen Funktion der Musik, bzw. in der Funktion der Räume, in denen diese „ernste Musik“ gespielt wird und im philharmonischen Orchester als Spiegel der bürgerlich hierarchischen Ordnung.

3.1 Auf der unendlichen Suche nach Intonation trachten wir nach der überfließenden Freude von mikrotonalen Unterteilungen, bis wir die schiefen Umlaufbahnen von erträumten messerscharfen Harmonien erreichen.

Träumen Sie Klänge?

Mikrotöne könnten durch ihre fast grenzenlosen diastematischen und harmonischen Beziehungen einen Ausweg aus den besagten Hierarchien bieten. Auch die raue Haut der Mikrotöne, ihr subversiver Ruch ist ein Vorteil. Zum Glück werden wir uns daran wohl nicht gewöhnen. Allerdings finde ich es schwierig, Mikrotöne genau zu hören, vor allem wenn es um Melodien und Harmonien geht. Diese minimalen Unterschiede zu benennen, ihre Farben zu unterscheiden, finde ich schwierig. Man kann sich an mechanistische Entscheidungsprozesse klammern und das Hören überspringen. Da unterscheidet sich die Komposition mit Mikrotönen nicht grundsätzlich von der Dodekaphonie.

3.1.1 Wir erachten Vierteltöne als verwerflich, weil sie den Launen unserer Wahrnehmung widersprechen. Stattdessen vertreten wir die näherungsweise Wahrheit der Sechsteltöne.

Bevorzugen Sie Sechsteltöne systematisch oder psychologisch?

Ich kann Sechsteltöne besser hören als Vierteltöne, weil sie weniger scharf klingen. Bei Vierteltönen überkommt mich oft das Gefühl von Vergeblichkeit, so ein fahler Geschmack wie bei der Orgelmusik von Sweelinck.

4. Wir lehnen den meisten Händel und den ganzen erbärmlichen Richard Strauss ab. Wir lehnen den Autoritarismus des späten Stockhausen und des frühen wie späten Boulez ab. Wir lehnen alle Russen ab, mit Ausnahme von Glinka, Skrjabin, Mossolov, Ustvolskaja. Wir verachten den Faschismus der italienischen Futuristen und der Minimalisten. Wir hassen Arvo Pärt und den Rest – denn wir hassen alle Spielarten Simplizismus und des eklektischen Synkretismus.

Können Sie einen Maßstab dieser Urteile ausformulieren? Sie scheinen zu implizieren – und ich teile diesen Eindruck – , dass die genannten Komponisten (teils) autoritäre, imperiale, faschistische Tendenzen verkörpern. Können Sie einen direkten Zusammenhang zu deren Musik herstellen?

Das Gemeinsame der Blacklist ist der Autoritarismus der genannten Komponisten, die das kompositorische System perfektioniert haben – bei Strauss, Stockhausen und Boulez die Überheblichkeit in der Technik, bei Strauss und Boulez der Gebrauch des Systems. Stockhausens Positivismus und der faschistische Gleichschritt im Minimalismus lösen bei mir ähnliche Abwehrgefühle aus. Das gilt auch für Arvo Pärt, bei dem die pseudoreligiöse Hyper-Verbindlichkeit zu gut funktioniert. Das Schöne wirkt bei ihm vereinnahmend, es überwältigt das Hören.

4.1 Mit Ausnahme von liturgischen Texten erachten wir alle Textvertonungen als blasphemische Aporie. Literarische Texte sind diskursiv, Musik ist nicht-diskursiv, nicht-metaphorisch.

Sie lehnen also auch musikalische Bilder ab, etwa die Tondichtungen auf Basis eines stummen Textes wie im 19. Jahrhunderts? Wie verhält es sich mit den stummen Texten zum Beispiel bei Luigi Nono oder anderer engagierter Musik? Sind diese nicht – als politische – den religiösen Texten vergleichbar, deren Texte dem Klang Leiblichkeit verleihen?

Ich lehne die klassisch-romantische Textvertonung ab, bei der literarische Texte in subjektivr Manier zerbröselt werden. Was bei Schubert noch im „Volkston“ bleibt, droht bei Hugo Wolf arg zu zerfallen. In seriellen Vertonungen wirkt Textierung arbiträr. Ein Wort wie „und“ wird gleichbedeutend wie eine Silbe von „Sonne“. „Vertonung“ ist immer Verfälschung. Anstelle des Gedichts könnte ein Zeitungstext stehen. Eine Vertonung zeigt nur meine Haltung zum Gedicht, die Klänge illustrieren es und schnüren es zu. Die Ars subtilior führt dies ad absurdum. Sie macht den Schritt zur völligen Auflösung von Textsinn. Das Artifizielle dieser Musik deckt sich mit dem der Seriellen Musik.

Nonos Ansatz des stummen Texts in „Fragmente-Stille, an Diotima” finde ich musikalisch überzeugend, politisch scheint mir die Methode fragwürdig. Nono hält den Text in Schwebe und begibt sich in die Position einer unberührbaren Erhabenheit.

4.2 Wir versagen unserer Musik jede Form von humorvollen Eigenschaften, denn Musik ist, anders als das Anekdotische und das Literarische, niemals humorvoll. Unsere Musik ist fröhlich, entspannt und manchmal melancholisch, aber niemals ernst oder lustig.

Sie würden also auch das Konzept der Klang-Rede, die musikalische Analogie zur Rhetorik als unmusikalische Blasphemie bezeichnen? Worin liegt der fundamentale Unterschied dieser beiden Kommunikationsformen?

Ich zweifle, ob das Konzept der barocken Klangrede in seiner Zeit die Wirkung hatte, die wir ihr heute zuschreiben. Vielleicht hat das „Publikum“ diese Werke nicht verstanden. Für uns sind nur noch Brocken jener Klangrede unmittelbar fassbar.18 Eine Musik jenseits der Klangrede hätte eine unmittelbare Aura mit nicht figurativem, nicht diskursivem, nicht rhetorischem melos. Die Rede wäre direkter, verbindlicher, vielfältiger und bräuchte keine Metaphern und Schlüssel zu ihrem Verstehen.

Bachs Musik ist voll der Klangrede, aber sie wirkt so, als ob sie sie nicht bräuchte. Sie ist verbindlich, direkt, stoisch und gleichzeitig ergreifend.

5. Wir geben nicht vor, musikalische Parameter in ihrer Gesamtheit zu hören, sondern durch Dekonstruktion.

Können Sie das etwas ausführen? Bestehen musikalische Parameter denn in Gesamtheit, also in Isolation? Und wenn nicht, wäre es dann nicht Aufgabe der Musik deren Dekonstruktion zu dekonstruieren?

Wir denken nicht erst seit der Dodekaphonie und der Seriellen Musik in Parametern. Die Ars Nova operiert unablässig mit Parametern und gibt sich dem Spiel hin, Tonhöhen und Tondauern mit Zahlen zu korrelieren. Die Arithmetik füllt unsere Fantasie mit neuen Konstellationen. Dass vieles nicht durchhörbar ist, muss kein Problem sein. Die Schwierigkeit bei der Schichtung mehrerer Parameter entsteht, wenn die Stimmen einander auslöschen. Ich staune, wie manche Komponist:innen19 großer Orchestersätze die Stimmen so bewegen können, dass sie hörbar bleiben. Die aufgetragenen Schichten werden einzeln wieder abgetragen, bis die Musik ganz leise wird. In solchen Texturen kann ich aber höchstens das melos wahrnehmen, nicht die Melodien, da das Moment der Erinnerung fehlt.

5.1 Wir bewundern Webern und Schubert, und nehmen in jedem Ton ihren dialektischen Widerspruch wahr.

Wie ist es möglich, dass sich ein Denken so tief in ein Klingen übersetzt?

Mit dialektischem Widerspruch meine ich den Widerspruch von Ich und Welt. Diesen Widerspruch in Klängen erlebbar zu machen, verstehe ich als eine statthafte Aufgabe. Es geht nicht um eine Lösung des Widerspruchs, sondern darum, ihn (musikalisch) auszuhalten.

5.2 In den Melodien der Neuen Musik hören wir nichts als Affekt und Angst, gestohlen von der jungen Generation.

Eine umfassende Deutung eines kollektiven Unterbewussten. Ich versuche nachzuvollziehen: „Melodien der neuen Musik“ werden üblicherweise nicht mit Affekt, sondern mit Konstruktion und Kälte verbunden. Als Kontrollwahn wurzelt dies aber in Angst und Unsicherheit, in einem Egoismus umfassender Weltdeutung. Daraus wird ein totalitärer Zug, der einem unbedarften, jugendlichen Blick den Horizont stiehlt. Etwa so – vernunftkritisch – verstanden?

Ja, Sie haben richtig verstanden, obwohl der Satz mehrdeutig und provokativ ist – „Melodien der Neuen Musik“! Die Neue Musik hat sich aus mehreren Gründen von der Melodie entfernt.

Sie übersetzen „theft from the young generation“ mit „gestohlen von der jungen Generation“. In meiner Übersetzung „Diebstahl an der jüngeren Generation“ gibt es eine leichte Verlagerung, die in Ihrer Interpretation aber geklärt wird. Ich empfinde Melodie wie lebensnotwendige Nahrung für die Jungen. Affekt und Angst sind in der Neuen Musik immer noch dominante Topoi. Sie klingt oft erschreckend düster und apokalyptisch wie die Vorahnung des ersten Weltkriegs. Vielleicht hängen wir immer noch am Seil der Frankfurter Schule, wo die Kritik des Totalitären fast totalitär wirkt. Kritik als Ziel kann das Bedürfnis nach melodischer Repräsentation nicht befriedigen.

Besteht nicht dennoch die Gefahr des Kitschs bei einer ungebrochenen Melodie fort? Oder anders gefragt: Wie vermeiden Sie, dass Ihre Melodien ins Herkömmliche, Bürgerliche abdriften?

Kitsch empfinde ich als eine ambivalente, schwer durchschaubare Kategorie. Geht beim Kitschempfinden die Kritik der natürlichen Wahrnehmung voraus oder macht sie der natürlichen Empfindung den Garaus? Ist es möglich, etwas als kitschig zu bezeichnen, was beim ersten Hören tief empfunden wird?

Ob etwas Kitsch ist, entzieht sich dem Urteil, das von Lebenswelt und Prägung unabhängig wäre. Trotzdem empfindet man etwas als kitschig, wenn es sich „unecht“ oder „unnatürlich“ anfühlt. Von Mahlers „Adagietto“ über Barbers „Adagio for Strings“ zu Goreckis Finalsatz der Dritten Sinfonie sind es kleine Schritte hin zum Kitsch. Kitsch entlarvt sich vielleicht durch seine unlauteren Mittel, etwas gibt vor zu sein, was es nicht ist, es wirkt wie eine schlechte Kopie, es wirft zusammen was nicht zusammengehört, es verführt uns mit billigen Mitteln, es rührt oder überwältigt uns mit der Taktik der Werbung.

Ist Webern nicht Kitsch wegen der Dominanz der Dissonanz? Oder wegen der Komplexität, dem mittelbaren Ausdruck, der sorgfältigen Ausführung, der Hintergründigkeit und Sperrigkeit? Ist Ferneyhough deshalb nicht Kitsch, weil seine Partituren nach dem Schweiß der Arbeit riechen? Warum sind Cages späte Nummernstücke nicht Kitsch? Wegen des intellektuellen Überbaus? Warum ist Radigue nicht Kitsch? Sind Deep-Listening Stücke Kitsch? Warum ist Philip Glass, John Adams und Hans Abrahamsen Kitsch, aber nicht Steve Reich oder Terry Riley’s „in C“?

Das Verbot der ungebrochenen Melodie folgt einer Kategorie der Kritischen Theorie, die mittlerweile veraltet ist. Was könnte diese Kategorie ersetzen? Der Imperativ des gebrochenen Bewusstseins?

Ja, dieser Imperativ ist schal geworden. Der Imperativ des gebrochenen Bewusstseins hängt meines Erachtens mit dem Imperativ des historischen Bewusstsein zusammen, das die Kritische Theorie so materiell anwesend konzipiert hat und das – spätestens in der gegenwärtigen Multitude der Kommunikationsrealitäten – nicht mehr singulär vorausgesetzt werden kann. Der Pfeil des Fortschritts ist stumpf geworden.

Eine Möglichkeit sehe ich in Ihrer „Methode“ der Mnemotechnik, im Prüfstein der Erinnerung, durch die ein selbstgenügsames Kriterium der Stimmigkeit geschaffen wird. Zwei Fragen drängen sich jedoch auf: Wäre es möglich, dass diese Methode gesellschaftliche Prägungen nur verschüttet, bzw. verstärkt – dass das System also positiv vorurteilt – und damit doch unbewusst das historische Bewusstsein mit sich trägt? Und wenn nein: Welche Form der kritischen Beurteilung jenseits von Geschmacksurteilen ist dann möglich? Braucht man diese überhaupt?

Das ist wieder eine schwierige Frage! Wenn ich Ihre Entgegnung richtig verstehe, setzen Sie das Verbot der ungebrochenen Melodie mit dem gleich, was ich Imperativ des gebrochenen Bewusstseins nenne. Ich glaube, Sie haben recht, die beiden fallen zusammen. Die Methode der Mnemotechnik, wie sie von Ihnen so schön genannt wird (und wie sie uns von Feldman vorgemacht wurde), verbindet sich in meinem Gebrauch mit der phänomenologischen Dauerkritik, die gerade aus dem gebrochenen Bewusstsein kommt. Täte sie das nicht, wäre meine Musik tatsächlich nur eine Reliquie persönlicher, familiärer und kultureller Prägung in einer prekären Auswahl von Likes and Dislikes.

Aber es gibt auch die natürliche Einstellung. Ich hatte in meiner Studienzeit einen Kollegen, der tagein tagaus Melodien schrieb. Es waren einfache, gefällige Melodien, die mich ziemlich irritierten. Mir war unvorstellbar, so etwas hinzuschreiben und es so stehen zu lassen! Ist solche Schönheit mit auch nur der kleinsten Dosis Reflexion und (Selbst-) Kritik überhaupt möglich? Aber dieser junge Komponist hatte sich doch stundenlang mit seinen Melodien auseinandergesetzt, jede Note abgewogen, seine Melodien waren „echt“. Müsste man dies nicht auch Pärt zugestehen? Wenn es keine Kategorien des Authentischen gibt, zählt dann nur noch die Resonanz, der Markt, oder gar nur wie alles medial vermittelt wird? Mit dieser Frage bleibt man allein, und sie stellt sich immer wieder neu.

5.2.1 Wir bewundern Alban Berg in dem Moment, wo die Struktur in der Empfindung zerbröselt. Hingegen verbieten wir unserer Musik die Wiederkehr von Claudin de Sermisy.

Die Authentizität Bartóks war eine zweiten Grades. Was nimmt dem Rezept in unserer Zeit seine Authentizität?

In der Berliner Fassung heißt es ein bisschen anders:

Auf Bartók zurückzukommen, bzw. seinen Stil zu übernehmen, empfinde ich als unlauter. Bartók hat eine Schule begründet, die keiner Schüler bedarf. Wenn man wie Bartók komponiert, klingt es immer nach Bartók, aber niemals so gut wie Bartók. Meine Bewunderung wird deshalb so plakativ hingestellt, weil sie nicht genügt, sondern die Suche nach eigenem behindert.

Bei Berg bewundere ich seine hörbare Mühe, sich den Gesetzen der Dodekaphonie unterzuordnen. Ich glaube, im Grunde waren alle drei, Schönberg, Berg und Webern romantische Komponisten mit klassischem Anspruch. Ich bewundere Berg nicht nur, wie er sich dem Problem der Subjektivität stellt, sondern wie er es löst. Im Gegensatz zu Webern, bei dem die Form fast zur Ikone wird, scheint mir Berg im ständigen Kampf mit der Form zu sein. Manchmal habe ich das Gefühl, die Form sei ihm am Anfang der Komposition in ihrer ganzen Klarheit gekommen, aber im Kompositionsprozess zertrümmert er sie. Wie sie allmählich, in der strengen Auseinandersetzung mit sich selbst, wiederentsteht, ist faszinierend. Claudin de Sermisy steht für die alten Magier und ihr Verständnis für „Tonkunst“, das wir nicht nachvollziehen können. Manchmal versuche ich mir vorzustellen, wie er wohl seine Chansons geschrieben haben könnte, mit einer handwerklichen Gewissheit.

6. Wir schreiben keine Strukturen, Kombinationen oder Motive. Wir können Entwicklung nicht vortäuschen.

Also folgt die wahrhafte (nicht vorgetäuschte) Entwicklung keiner Struktur und ist nicht zusammengesetzt?

Diese Nummer hatte ich in der Berliner Fassung ausgespart. Ich möchte aber gerne auf Ihre Frage antworten.

Ich weiß nicht genau, wie sich Entwicklung entwickelt. Oft möchte man eine Struktur vorgeben, dann stößt man an die Wand. Aus diesem Anstoß ergibt sich manchmal Entwicklung. Was macht es aus, dass eine Entwicklung sich wahrhaft anfühlt, dass das Werk plötzlich zu fließen beginnt? Hat es mit Aufmerksamkeit zu tun, mit Präsenz als Bedingungen an das, was wird? Mit dem Hören, mit der annähernden Vorstellung dessen, was der Klang „bringen“ kann? Eine solche Struktur ist nicht notwendigerweise modal, sondern kennt auch Rückung, Gegensatz und Umkehr. Manchmal wird im Prozess des Komponierens eine Entwicklung „übersprungen“ oder „überholt“, weil man es nicht erträgt, langsame Entwicklung zuzulassen. Es kann sein, dass das Stück sich im Kopf anders entwickelt als auf dem Papier. Das Stück kann sich scheinbar entwickeln, aber im Grunde längst tot sein, gestorben an Mangel an Opposition.

6.1 Wir schwelgen im Augenblick und verachten alle Aleatorik, weil sie echtes Gefühl verspottet. Da wir Menschen sind, können wir nicht einfach loslassen.

Ist nicht das Schwelgen im Augenblick die schwerste Übung im Loslassen? Und möchte nicht folglich die Aleatorik nichts als ein Schwelgen im Augenblick? Echtes Gefühl heißt die Überzeugung, „jetzt muss dies oder jenes kommen“. Besteht nicht gerade in diesen Überzeugungen die größte Gefahr des Irrtums?

Es lässt sich nicht steigern, wie Cage im Augenblick schwelgen kann. Vielleicht ist es Zeit, das Schwelgen loszulassen. Immer noch kopieren viele Scelsis liegende Klänge. Der Jargon des modal bewegten Einzeltons ist verfänglich,20 wirkt wie ein abgelutschter Bonbon, der aber immer noch ein bisschen Geschmack hat. Loslassen muss nicht heißen, dass der Zufall das Werk ersetzt. Aleatorisches Komponieren löst einfach andere Empfindungen aus, als wenn ich versuche, dem Stück eine Richtung zu geben. Wir werden nicht rückfällig, wenn wir etwas von den Klängen erwarten. Die Verknüpfung der Momente setzt eine Klangerwartung voraus, nicht den Klang. Nur was die Erwartung im Sinn hat, kann losgelassen werden.

6.2 Wir entsagen regelmäßigem Pulsieren und möchten das Zufällige atmen.

Siehe oben: Steht nicht die Beschränkung der Regel dem Schwelgen im Augenblick entgegen? Husserl’sch: Ist nicht das Schwelgen und das Zufällige beides die Unmöglichkeit von Protention?

In der Berliner Fassung wurde dieser Punkt ausgelassen. Er wird, wie Sie bemerkt haben, schon oben verhandelt.

6.3 Das Digitale entfremdet uns unserer Hand. Wir akzeptieren es als unsere weitreichende Entfremdung, als Erinnerung daran.

Mit Marx ist das Werkzeug die Prothese des Menschen. Digitales wäre dann die schlechthin unmenschliche Erweiterung des Menschen. Darin gilt es nun die Erinnerung an den Menschen aufrechtzuerhalten: ist dies und das Folgende ein Transhumanismus, der Versuch, den Abgrund der Technik zu überwinden?

Schön, wie Sie diesen Punkt klären! Tatsächlich sehe ich im Digitalen sowohl eine Verlängerung als auch eine Verstümmelung der Hand. Die Begrenzung des „Materials“ auf eine Anzahl an Ziffern, die Begrenzung der Hand auf den Finger verkrüppelt, sie schafft aber auch viele neue Möglichkeiten. In der Kombinatorik wird das Digitale hilfreich. Auch Verlust und Vergessen sind es, was menschlich macht bzw. was uns von den Maschinen unterscheidet. Vielleicht gehört dazu die Langsamkeit der Handschrift und die Verpflichtung, sich die Klänge vorstellen zu müssen, bevor die Maschine sie produziert. Wenn beliebig viele Texturen übereinandergeschichtet werden, ohne dass man sie durchhören muss, verlieren wir die Erfahrung der Langeweile, der Prozesse, in denen wir in der Kammer grübeln und uns im Pascal’schen malheur verlieren,21 wo die Zeit wie endlos vergeht und wir zu uns kommen und vielleicht ein Stück schreiben. Der Verlust holistischer Erfahrung bedeutet, dass die Verbindung aller Teile – miteinander und mit dem Ganzen – nicht mehr körperlich wahrgenommen wird. Wenn die digitalen Prothesen uns verwaisen, spüren wir, wie die Materie nicht mehr mit dem Leib verbunden ist und unsere Musik den menschlichen Geruch verliert. Technik ist natürlich nicht Abgrund, sondern vielleicht nur ein Feld, in dem wir uns unseren Sinne nicht trauen sollten. In der digitalen Musik, in ihrem Klang, höre ich, wie wir zwischen den Zeiten stehen.

6.3.1 Wir erfahren Natur als Wiederholung und erkennen den Reiz der Wiederholung in ihrer kleinsten Abweichung.

Wie steht dies in Zusammenhang zu 6.2? Denn in jeder Wiederholung liegt der Keim eines Pulses. Auch die Abweichung braucht die Regel…

Das Wiederholungsverbot wurde vielen von uns eingetrichtert. Ich erinnere im obigen Satz an Goethes sorgfältige Zeichnungen zur Metamorphose.22 Die Abweichung (positiver: Variation) lässt die Natur "natürlich" und "organisch" aussehen – Pleonasmen, die philosophisch vielleicht wenig Sinn ergeben, aber in der Musik begreifbar sind. Der Übergang von Repetition zu Variation ist abrupter als der Übergang von Repetition zu Permutation. In der Permutation ist die Schnur noch nicht gerissen. Eine Schnur mit steigender Porosität ginge von Techno zu John Adams, Philip Glass, Steve Reich, James Tenney, Eliane Radigue bis zu Bachs Orgeltoccata.

– Sie haben recht, in jeder Wiederholung liegt der Keim eines Pulses. Puls verstanden als Impuls, ohne notwendige Entwicklung. Ich glaube, Webern hat am tiefsten daran geglaubt und gearbeitet.23

6.3.1.1 Wir vermeiden das Diskursive und Rhetorische. Anders als Samuel Beckett gelingt es uns nicht, den Klang unserer eigenen Stimme zu hören.

Sie finden in der Musik ein Reich der Unmittelbarkeit. Rhetorik wäre die Vermittlung vom Besonderen im Allgemeinen, also die Klauselhaftigkeit. Ist diese der Musik denn so fremd? Die Mächtigkeit von Sprachmodellen zur Erklärung musikalischer Erfahrung ist weitreichend...

Klauselhaftigkeit und Sprachlichkeit bieten der Musikauslegung immer Fluchtpunkte. Musik so zu verstehen, empfinde ich als unkörperlich. Die Sprachlichkeit beginnt mit dem Musizieren. Musik ohne Noten ist für viele undenkbar und Stücke werden durch die Analyse gekrönt. Selbst in der Improvisation bedient man sich diskursiver Bilder.

Wenn ich Beckett lese, kommt es mir so vor, als würde es der Autor tatsächlich schaffen, zu sich selbst zu sprechen, ohne seine Stimme losgelöst zu hören – eine Stimme in solipsistischer Klausur, die sich ihrer selbst gewahr wird, und deren Klang zu ihr kommt: „Eine Stimme kommt zu einem im Dunkeln. Erträumen. Zu einem auf dem Rücken im Dunkeln. Das kann er sagen wegen des Drucks gegen den Rücken und der Veränderung des Dunkels, wenn er die Augen schließt, und auch, wenn er sie wieder öffnet. Nur ein geringer Teil des Gesagten kann überprüft werden. Wie, zum Beispiel, wenn er hört, Du liegst auf dem Rücken im Dunkeln. Dann kann er das Gesagte nur als wahr anerkennen. Aber der bei weitem größere Teil des Gesagten kann nicht überprüft werden. Wie, zum Beispiel, wenn er hört, Du sahst zum ersten Mal das Licht der Welt an dem und dem Tag. Manchmal verbindet sich eins mit dem anderen wie, zum Beispiel, Du sahst zum ersten Mal das Licht der Welt an dem und dem Tag, und nun liegst Du auf dem Rücken im Dunkeln. Eine List vielleicht, um durch die Unanfechtbarkeit des einen das andere glaubwürdig erscheinen zu lassen. Darum handelt es sich also. Eine Stimme erzählt einem auf dem Rücken im Dunkeln aus einer Vergangenheit. Mit gelegentlichen Anspielungen auf eine Gegenwart und selteneren auf eine Zukunft wie, zum Beispiel, Du wirst so enden, wie du jetzt bist. Und in einem anderen Dunkel oder im selben, ein anderer, all das erträumend, um sich Gesellschaft zu leisten. Schnell weg!“24

6.4 Das Vokale ist ein Akt der intersubjektiven Gnade.

Sie schreiben, nichts kann gleichzeitig geschehen. Ich empfinde die Gnade des Zwischenmenschlichen beim Singen gerade in der Harmonie der Gleichzeitigkeit, in der Empfänglichkeit ohne Zurücknahme.

Ich habe „the vocal“ mit „die Stimme“ übersetzt, was ja eher „the voice“ wäre. Ihre Version „das Vokale“ ist viel besser, denn es geht nicht um die Singstimme, sondern um das Vokale als Stimme im musikalischen Satz. Das gemeinte Bild ist tatsächlich die Stimme in Gesellschaft. Auch ich erlebe das Zwischenmenschliche des harmonischen Gesprächs als Gnade! Das kontrapunktische Gespräch empfinde ich eher als Kampf oder Spiel. Die Gleichzeitigkeit zweier Dinge ist kontrapunktisch natürlich nicht unmöglich, aber es ist kein Zufall, dass der Kontrapunkt nur in der europäischen Musik entwickelt wurde.25 Vielleicht hat dies außer mit der Schriftlichkeit mit einem anderen Bewusstsein von Präsenz zu tun.26

7. Wir verehren das Ornament als die Melodie der Melodie.

Ist die neue Musik – wie das zeitgenössische Design – ornamental verkümmert?

Ja, ich denke schon. Das Ornament soll im Widerspruch zur „Fasslichkeit” stehen – Stimmt das? Natürlich will die Dodekaphonie nicht ins Barocke zurückfallen, aber das Ornament muss nicht barock sein. In klassisch persischer Musik z.B. scheint das Ornament mehr Teil der Melodie zu sein als z.B. bei indischen Ragas, wo die Verzierung ein Exerzitium ist. In der Explizität verliert das Ornament die Eigentlichkeit einer Melodie. Andererseits geht das Ornament in mittelalterlicher monodischer Musik nicht primär durch die Zwänge melismatischer Diminution. Hier ist das Ornament melos mit Tonsprüngen, die sich kategorisch nicht mehr von Tonschritten unterscheiden.

7.1 Da es nichts zu dekorieren gibt, sind Ornamente unsere höchste Hysterie.

Oder sanfter: Traum

Die Ornamentik der späteren Werke von Boulez empfinde ich als hysterisch. Aus einem agnostischen Ansatz bietet sich der Begriff Hysterie an.

7.1.1 Wir verschmähen das ornamentale Geschwätz der Spektralisten, ihre betuchten Nebengeräusche, ihr Auf und Ab, ihre parfümierten Timbres bar der Kraft des Tiers.

Geschwätzigkeit heißt Substanzlosigkeit – ist nicht jedes Ornament Überfluss? Was macht das Spektrale zum schlechten Ornament?

Dies ist, nach dem Lob des Ornaments, meine Abgrenzung zum klinischen Impressionismus der spektralen Musik, wo ich Form oft als tonphysikalische Analyse von Abläufen erlebe. Das Momentum erschöpft sich da in rhythmischer Beschleunigung oder Verlangsamung, in spektraler Füllung oder Leerung. Entwicklung reduziert sich auf das Fortschreiten von einem Fundamentalton zum nächsten. Ich empfinde diese Stücke oft als anämisch, besonders wenn die Elektronik das Akustische nivelliert.

7.2 Wir vertreten kompositorische Ökonomie, denn nichts kann kurz genug oder lang genug sein.

Wie verträgt sich das mit dem Schwelgen, dem Schwulst des Ornaments? Was heißt lang genug? Es gibt musikalisch keine Erschöpfung?

Diese Aporie kann zum Nachdenken über musikalische Ökonomie anregen. Die Frage, ob Stücke beliebig lang sein können, ist eine subjektive. Sie sollte bei jedem Stück neu gestellt werden und nicht zur Stilfrage werden. Es ist ungeachtet der Mode vertretbar, Stücke so kurz wie nötig zu komponieren, wie auch, sie so lange wie möglich auszuhalten. Ornamentaler Schwulst irritiert mich auch in kurzen Stücken.

7.2.1 Kompositorische Ökonomie ist marxistisch. Sie ist abhängig vom inneren Rhythmus und seiner Beziehung zum Ausdruck von subversiver Eleganz.

Marxistisch ist die Beherrschung der Mittel als nicht entfremdete, als die Übereinstimmung mit innerer Notwendigkeit. Liegt darin allein schon die Widerständigkeit – gegen äußere Rhythmen des Müssens, der Entfremdung? Wie vermeiden Sie es, musikalisch entfremdet zu werden?

„Marxistisch” meint hier das Denken in ökonomischen Grundsätzen, aber im Gegensatz zum kapitalistischen Denken werden im Marxismus die Produktionsbedingungen genauer angeschaut und bewertet. Allerdings bleibt das Denken in ökonomischen Prämissen ein Denken in Gewinn und Verlust. Im materialistischen Weltbild ist die Seele unbrauchbar und der Geist eine Komponente des Körpers. Seele meint beim Komponieren die Aufgabe von dem, was man an Klängen, Rhythmen, Wirkungen zu steuern vermeint. Dieser Prozess des Scheiterns, der Aufgabe der Ökonomie, zeigt in ihrer subversiven Eleganz einen Moment der Heilung.

8. Elektronik als Nachahmung der Akustik wird immer daran scheitern, dass sie Körper und Raum beansprucht. Stattdessen fordern wir die Nachahmung elektronischer Klänge durch akustische Instrumente. Hier finden wir die zweite Natur der Akustik, ihre Annäherung, vielleicht ihre Seele.

Also: Akustisches elektronisch ist Entfremdung – aber Elektronisches akustisch ist (produktive) Aneignung, richtig? Als zweite Natur, also die der Hand entfremdete Prothese des Menschen, erkennt der Mensch sich in seinem Anderen, erinnert sich an sich als Anderen. Es ist der Grenzübertritt zu sich selbst. Besteht denn die Grenze zwischen Akustischen und Elektronischem so deutlich?

Meine Prämisse ist die Kapitulation der Akustik, so wie wir sie seit 500 Jahren kennen und anhand der Instrumentenentwicklung verstehen. Durch die Experimente im Kölner Studio für Elektronische Musik wurde die Entwicklung akustischer Instrumente nicht überflüssig, aber sie wurde verlangsamt. Das Ausweichen auf die Elektronik bescherte uns neue Klänge, die sich aber nach nur 50 Jahren anachronistisch anfühlen. Die Beschränkung elektronischer Klänge liegt nicht nur an ihrer Abkoppelung vom Spieler, sondern auch an ihrer Abkopplung vom Klangkörper selbst, am Verzicht auf den Raum. Das Hören verliert die Maxime des Nachvollzugs. Klangerzeugung und Resonanz koppeln sich ab und verschwinden in den Drähten. Die Elektronik wird zum Geist, der von nirgendwoher zu kommen scheint und nirgendwohin geht. Blickt man im rein elektronischen Konzert zum Lautsprecher, weiß man nicht, wer er ist.27 Später, in der digitalen Elektronik, werden zwar Computer live bespielt, aber trotz wilder Gesten ist die Hand amputiert, und der herausragende Finger wir zur Prothese. Der Versuch, Akustik elektronisch zu reproduzieren, ist nostalgisch. Als der Moog Synthesizer aufkam, hieß es, er könne x Millionen akustischer Instrumentalklänge nachahmen! Ein umgekehrter, utopischer Weg könnte die Imitation elektronischer Klänge durch akustische Instrumente sein. Dieser Weg würde zu einer neuen Resonanz führen.

– Vielleicht meinen Sie dies, wenn sie so schön formulieren: „Als zweite Natur, also der Hand entfremdete Prothese des Menschen, erkennt der Mensch sich in seinem Anderen, erinnert sich an sich als Anderen. Es ist der Grenzübertritt zu sich selbst.“

8.1 In der möglichen Verwechslung von akustischen und elektronischen Klängen gehen wir über im brodelnden Quell trügerischer Imagination.

Und im Akzeptieren dieses Trugs verwischen wir die Grenze!?

Genau! Mit diesem Satz versuchte ich, gegen Ende des Manifests eine Ankunft in der Utopie anzudeuten.

8.1.1 Sprechen wir vom Konkreten, nicht von den Platzhaltern.

Sprechen wir nicht von Symptomen, sprechen wir von Erfahrung! Sprechen wir nicht vom Schein, sprechen wir vom Schönen!?

Ja, so belastet der Begriff des Schönen auch sein mag

9. Im Differential liegt das Irrlicht unserer Nervenbahnen.

Die Freiheit der Metapher! Musik ist also doch metaphorisch?

Über diesen Satz, besonders über „Differential” habe ich sehr lange und heftig mit meiner Freundin gestritten!

Ich möchte wirklich keinen Streit aufwärmen, aber der Begriff Differential bleibt mir unklar und Ihr Kommentar weckt mein Interesse… Die unendliche Ungenauigkeit des Grenzwerts habe ich mit dem Flimmern der Metapher – dem Überschuss an Sinn verglichen. Erhoffen Sie sich vom Irrtum, von der Illusion eine Aufhebung des Sinns?

Um so die Unschärfe der Metapher nicht mehr als Bedeutungsübersprung, als Verschiebung zu erachten, sondern in ihrer Unbestimmtheit zu präsentieren? Das Schöne also als das Scheinen des Scheins…

Wahrscheinlich wird die Metapher in meinem Satz sprachlich überstrapaziert, aber tatsächlich beschreiben Sie in eigenen Worten genau, was mein Bild meint. Die Versuchung ist groß, Komposition nicht als implodierende Inspiration zu verstehen, sondern als eine Arbeit am Arbiträren, als Hinwendung zum Vorgefundenen. Zufällig hingespritze Tintenkleckse, mechanisch übereinandergeschichtete Linien oder verirrte Permutationen erscheinen kaum wie göttliche Eingebung, sie sind nichts ohne die Hinwendung meiner Aufmerksamkeit und die Arbeit am Material. Material heißt nicht mehr Tonmaterial, sondern Reduktion des Schönen – Reduktion all dessen, was als Kontrapunkt zum natürlichen Narzissmus schmerzt, bis hin zum Substrat, das die schmerzlichen Klänge in der Auflösung der Persönlichkeit hinterlassen. Material heißt dann „möglichst wenig“. Nicht mehr zu wissen, was ist mein und was ist dein. Diese Arbeit bedeutet Verzicht auf Autorschaft, Verzicht auf die Lorbeeren der Erfindung, die Pflicht dranzubleiben und zu schauen was kommt.

Natürlich ist eine solche „Methode“ gefährlich, da der Zweifel bleibt, dass was kommt, völlig leer sein könnte.

Es ist wohl eine Art, zu Glauben…

Tatsächlich, so etwas wie religiöse Bindung.

9.1 Wir erkennen die Natur im Gesang der Vögel und ihrem Flügelschlag.

Und zurück zur Natur: Durch ihre Äußerung leuchtet sie uns ein... Und doch: Sind die Vögel „natürlicher“ als die Ondes Martenot?

Ja, garantiert sind die Vögel natürlicher – aber was ist Natur?!

1 Carl Dahlhaus, Melodie in: MGG, Sachteil Bd. 6, Kassel 1997

2 Nicole Schmitt Ludwig, Melos in: MGG, Sachteil Bd. 6, Kassel 1997

3 ibidem

Die Stelle im Original (Vers 862):ἕτοιμός εἰμ᾽ ἔγωγε, κοὐκ ἀναδύομαι,

δάκνειν, δάκνεσθαι πρότερος, εἰ τούτῳ δοκεῖ,

τἄπη, τὰ μέλη, τὰ νεῦρα τῆς τραγῳδίας,

καὶ νὴ Δία τὸν Πηλέα γε καὶ τὸν Αἴολον

καὶ τὸν Μελέαγρον κἄτι μάλα τὸν Τήλεφον.

In der Gutenberg-Projekt wird melos erklärend übersetzt mit „Reden, Verse, Gespräch' und Chöre“.

Euripides: Ihr Herrn, ich bin bereit zu packen oderDem Packan preiszugeben Reden, Verse,Gespräch' und Chöre, der Tragödien Nerv, […] (https://www.projekt-gutenberg.org/aristoph/arfroesc/arfroe05.html aufgerufen am 2.1.2025)

4 Interessanterweise wird Harmonie bei Aristoxenos als wichtigste Disziplin des melos bzeichnet. Zudem unterscheidet er präzise zwischen sprachlichem und musikalischen melos, in dem ein diastematischer, d.h. intervallisch genau unterscheidbarer Melodieverlauf wahrgenommen werden kann.

5 Charles Uzor, Melody and the phenomenology of internal time awareness, p.73ff. London 2005

musiktexte.online/media/pages/ausgaben/februar/5e6980f73b-1738600027/u1.png

"The ordinate gives the memorial continuum. In t1, e.g. the final point on the ordinate is the adumbration possessed in t1 by the initial point of the tone, which begins to sound in t0. In t2, the same tone-point has undergone modification into t2 , and in the meantime the t1-point has undergone modification into t2. t1 (the memory which I have ‹in› t1 of t0) has undergone modification into t2 . And thus the whole ordinate t1 – t1 has undergone a displacement, i.e. a modification into t2 – t1"

6 Ich spreche hier nicht von der Fähigkeit, eine Melodie aus der Erinnerung wiederzugeben.

7 siehe David Huron, Sweet Anticipation. Music and the Psychology of Expectation, London 2006, p.108:

“But how does a brain know which representation is the best? How can an auditory system learn to discard one representation in favor of another? Here expectation may play a defyning and perhaps essential role. Expectation is an omnipresent mental process; brains are constantly anticipating the future. Moreover, we have seen that there is good evidence for a system of rewards and punishments that evaluates the accuracy of our unconscious predictions about the world. A defective mental representation will necessarily lead to falures of prediction. Conversely, a mental representation that facilitates useful predictions is likely to be retained. In effect, our mental representations are being perpetually tested by their ability to usefully predict ensuing events.

This claim carries an important implication. It suggests that the auditory system is spontaneously capable of generating several representations from which the less successful can be eliminated. This in turn suggests that competing concurrent representations may be the norm in mental functioning.

8 Die Vermenschlichung amerikanischer Werbung wird in Roy Lichtensteins "The Melody Haunts My Reverie" über Carmichaels Stardust komisch-plakativ und politisch fragwürdig abgebildet. Beim Anhören ist die Stardusts Melodie kaum melodisch und lässt melos fast völlig in Vergessenheit. Bezeichnend ist, dass Lichtenstein dem Bild ein fast identisches Double The Memory Haunts my Reverie gegenübergestellt hat.

9 Ich möchte nicht in das formtheoretische Labyrinth melodischer Analyse geraten, bei der Melodien zerlegt und mit neuen Etiketten wieder zusammengesetzt werden. Die Einteilung einer Melodie in Stollen und Abgesang, in Sätze und Motive etc., ist als Folge einer sprach- und schriftgesteuerten Theorie des 18. Jahrhundert plausibel – einer Epoche, die das Denken in systemischen Hierarchien bevorzugt. In dieser Epoche wird Melodie beinah visuell oder numerisch. Die Wahrnehmung wird mithilfe der Analyse korrigiert, deren Logik die Erfüllung der Prämissen der Struktur selbst ist. Im Akt der Umbenennung des klanglichen Reizes zur formtheoretischen Hörintention wird die melodische Holistik unkenntlich gemacht. Das Hören wird der intendierten Struktur und die Komposition der Formalanalyse angepasst.

10 Diese Melodien müssen nicht immer ein schnelles Tempo haben.

11 Ich denke bei Fliessen an die alte Bedeutung von Rhythmus (ῥεῖν)

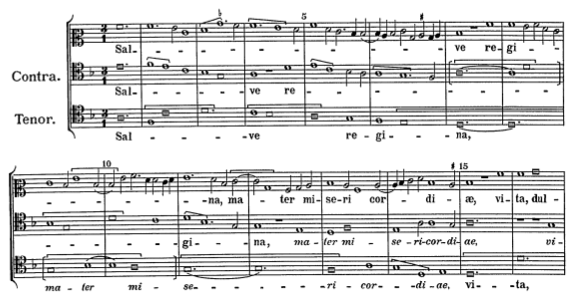

12 Anfang des dreistimmigen Salve Regina, mater misericordiae von John Dunstable oder Leonel Powers.

13 siehe die Ausführungen in: Charles Uzor, Melody and the phenomenology of internal time awareness, p.154:

“There is a kind of “Romanticism” in melodies from the advent of a 16th-century Modernism till the end of 19th-century Romanticism. These melodies work, by construction as well as by perception, on a Romantic level, which means that they imply understanding. Listening to “Romantic” melodies, with all the cognitive properties of listening back and listening in advance is very different to listening to melodies invented a couple of centuries before this period. In “Romantic” melodies the actually sounding notes relate to each other in such a way that we may have a sensation of melodic datum, which does not just happen at the very end of the melody (after its last note, as it were), but constantly or in retrospect, i.e. after a certain lapse of time when the melody has constituted itself and is able to “sink”.

We perceive a melody we know differently from a melody we do not know. However, “Romantic” melodies let us believe that we knew them beforehand. Of course, this is also due to the limited choice of melodic direction in a stylistically restricted expression. When we compare a Romantic phrase to a contrapuntal Renaissance phrase, we find the Romantic melody easier to be anticipated. Furthermore, known melodies are transformed into something that belongs to us. It may well be that we do not actually listen to the melodic data, but rather let the sensoric and melodic stimuli work on our mind, or that we focus on the notes we anticipate, a sensoric reaction best found in melodies with a strong rhythmic or harmonic component. These melodies are led by a self-satisfactory, periodically and functionally motivated accompaniment with characteristic melodic deviations, “points d’attractions” and “points de distraction”. Melodic sensation cannot be categorically equated with the harmonic or scalar parameters. Sometimes it can do so, as in “scalar” melodies of African and Indian music, as well as in some of Bach’s most beautiful melodies – but often the melodic appeal occurs just when the melodic flow changes. I would like to call this sensation the melodic modulation. It may happen in different ways […]".

14 Anfang des 1. Themas des 1. Satzes der 7. Symphonie Anton Bruckners.

15 Friedrich Hölderlin, Hyperion:

"In Kalaureas Wäldern? – Ja! im grünen Dunkel dort, wo unsre Bäume, die Vertrauten unsrer Liebe stehn, wo, wie ein Abendrot, ihr sterbend Laub auf Diotimas Urne fällt und ihre schönen Häupter sich auf Diotimas Urne neigen, mählich alternd, bis auch sie zusammensinken über der geliebten Asche, – da, da könnt ich wohl nach meinem Sinne wohnen!"

16 Friedrich Hölderlin, Anmerkungen zum Oedipus, in St A, Bd. 5, Übersetzungen, Stuttgart, 1954, S. 202:

"[D]er Gott und der Mensch, damit der Weltlauf keine Lüke hat und das Gedächtniß der Himmlischen nicht ausgehet, in der allvergessenden Form der Untreue sich mittheilt, denn göttliche Untreue ist am besten zu behalten. In solchem Momente vergißt der Mensch sich und den Gott, und kehret, freilich heiliger Weise, wie ein Verräther sich um. — In der äußersten Gränze des Leidens bestehet nemlich nichts mehr, als die Bedingungen der Zeit oder des Raums."

17 Das Bild der sterbenden Natur untermalt mit der süssesten Melodie ist in Walden der Ruf der Eule, „the most melancholy sound in Nature”: "[…] the dying moans of a human being, — some poor weak relic of mortality who has left hope behind, and howls like an animal, yet with human sobs, on entering the dark valley, made more awful by a certain gurgling melodiousness,— I find myself beginning with the letters gl when I try to imitate it, — expressive of a mind which has reached the gelatinous mildewy stage in the mortification of all healthy and courageous thought. It reminded me of ghouls and idiots and insane howlings […]" Walden, S. 85.

Dem gegenüber steht die Beschreibung der Kultur: "[…] A model farm! where the house stands like a fungus in a muck-heap, chambers for men, horses, oxen, and swine, cleansed and uncleansed, all contiguous to one another! Stocked with men! A great grease-spot, redolent of manures and butter-milk! Under a high state of cultivation, being manured with the hearts and brains of men! As if you were to raise your potatoes in the church-yard! Such is a model farm.[…] " Walden, S. 132

und an anderer Stelle: "[…] As for the Pyramids, there is nothing to wonder at in them so much as the fact that so many men could be found degraded enough to spend their lives constructing a tomb for some ambitious booby, whom it would have been wiser and manlier to have drowned in the Nile, and then given his body to the dogs.[…]" Walden, S. 39

18 Z. B. der Lamento-Bass.

19 Z. B. Ligeti, Ballif, Bancquart oder Guerrero.

20 Siehe auuch mein Stück white paperflowers descending on Tienanmen Sq…. für 5 Violoncelli.

21 "Tout le malheur des hommes vient de ne savoir pas demeurer en repos, dans une chambre", Blaise Pascal, Pensées, 1669.

22 zu Beginn des 1784 im Tiefurter Journal erschienenen Fragments zur Natur heisst es: "Natur! Wir sind von ihr umgeben und umschlungen - unvermögend aus ihr herauszutreten, und unvermögend tiefer in sie hineinzukommen. Ungebeten und ungewarnt nimmt sie uns in den Kreislauf ihres Tanzes auf und treibt sich mit uns fort, bis wir ermüdet sind und ihre Arme entfallen. Sie schafft ewig neue Gestalten, was da ist, war noch nie, was war, kommt nicht wieder - alles ist neu, und doch immer das Alte. Wir leben mitten in ihr und sind ihr fremde. Sie spricht unaufhörlich mit uns und verrät uns ihr Geheimnis nicht. Wir wirken beständig auf sie und haben doch keine Gewalt über sie." (J.W. Goethe / Georg Christoph Tobler)

23 „Webern kennt Entwicklung bloss als Entfaltung einer unverrückbar gegenwärtigen, im Beginn gesetzten und bewussten Idee, nicht in Problem und Gehalt selbst. Ziel seiner Musik ist einzig und unausweichlich der lyrische Augenblick, indem die Zeit sich drängt und verschwindet: darum ist sie entwicklungslos, im Gang von Werk zu Werk nicht anders als im Einzelwerk.“ Theodor W. Adorno: Anton von Webern. In: Musikalische Schriften IV. Gesammelte Werke Bd. 17. Frankfurt a. Main 1982, S. 206.

24 Samuel Beckett, Gesellschaft. Frankfurt am Main, 1986.

25 Heterophonie natürlich schon, z.B. in der Musik der zentralafrikanischen Ba-Benzele.

26 Im polyphonen Xylophon und Ballaphon-Spiel mittelafrikanischer Stämme empfinde ich keinen Kontrapunkt, sondern eher etwas Choreographisches. Siehe auch Simha Arom, African Polyphony & Polyrhythm, Cambridge 1991.

27 Dieser Effekt fällt mir sogar bei Orgelkonzerten auf.