Georgia Koumará: Am beschleunigten Puls der Zeit

PorträtGeorgia Koumarás energetische Musik als Spiegel hyperkapitalistischer Gegenwart?

Unter lautem Knallen und Zischen scheint das Orchester förmlich zu explodieren. Wie eine unter Hochdruck gesetzte Gasflasche zerplatzt der groß besetzte Apparat in seine Einzelteile – allerdings in Zeitlupe. Die entschleunigte Detonation hinterlässt versprengte Bruchstücke und pfeifend hohe Töne, als hätte man einen Tinnitus erlitten. Aus amorphen Gespinsten vieler Stimmen verdichten sich schließlich dreifach besetzte Holz- und Blechbläser, vier Hörner, zwei Schlagzeuger sowie Harfe und Klavier zu kurzen Repetitionen. Die Pulsationen haben jeweils andere Farben, Lautstärken und Geschwindigkeiten. Auch hier scheint nichts synchronisiert. Ebenso spielen die vierzig Streicher nicht chorisch, sondern paarweise geteilt jeweils andere Tonhöhen und Rhythmen. Es herrscht totale Polyphonie. Eine übergeordnete Kontur bilden lediglich wechselnde Dichte- und Intensitätsgrade.

Spiel- und Hörexperimente

Georgia Koumará liebt starke Energetik, hohes Tempo, extreme Virtuosität, körperlich packende Spielweisen, harte, schnelle und laute Beats. Sie wurde 1991 in Thessaloniki geboren, studierte Klavier und Komposition an der Musikhochschule ihrer Heimatstadt und schrieb dort 2014 für ihren Diplomabschluss das Orchesterwerk „Schrödinger´s Cat“. Im selben Jahr wechselte sie zum Aufbaustudium an die Hochschule für Musik und Tanz Köln, wo sie instrumentale Komposition bei Johannes Schöllhorn und elektronische Musik bei Michael Beil studierte. Seitdem lebt und arbeitet sie in Köln. Ihr Orchesterwerk wurde 2015 im Rahmen der „WDR Orchesterwerkstatt“ vom Sinfonieorchester des Senders erarbeitet und uraufgeführt. Seitdem wurden ihre Stücke bei vielen Festivals in Deutschland und Europa aufgeführt. Der überfallartige Anfang von „Schrödinger´s Cat“ verdankt sich einer Passage, die Koumará ursprünglich als Mittelteil komponiert hatte. Der Beginn ist also nicht als solcher gestaltet, sondern platzt direkt mit der Hauptsache heraus: einer Fülle polyrhythmisch überlagerter Einzelstimmen, die explosionsartig auseinanderfallen und sich anschließend zumindest punktuell zu Repetitionen wieder neu verdichten. Die Energetik und Haptik der Musik erinnert an Iannis Xenakis, dessen unmittelbar körperlich packende Werke – weniger deren stochastisch-mathematische Verfahren – ein Vorbild für die griechische Komponistin sind.

„Ich habe mich intensiv mit Musik von Xenakis beschäftigt, vor allem mit den Orchesterwerken, deren Energie mich sehr fasziniert, auch die manische Art von Texturen und Farben, die sich ohne Ende grenzenlos weiterentwickeln. Ich bin immer noch sehr begeistert von dieser Art von Klängen und der Musik von Xenakis.“1

Georgia Koumará betitelte ihr Orchesterwerk nach dem bekannten Gedankenspiel von Erwin Schrödinger. Der Wiener Teilchenphysiker und Nobelpreisträger des Jahres 1933 wollte damit die von Niels Bohr und Werner Heisenberg 1927 aufgestellte „Kopenhagener Deutung“ der Quantenmechanik auf ironische Weise ad absurdum führen. Heisenberg hatte mit seiner Theorie der Unschärferelation postuliert, dass es nur von der Untersuchungsmethode abhänge, ob sich Quanten als Welle oder als Teilchen verhalten. Als Pendant dazu entwarf Schrödinger 1935 das Bild einer Katze in einer Kiste, in der sich außerdem eine radioaktive Substanz und eine Flasche mit tödlichem Gift befinden, das ein Geigerzähler je nach Anschlagszahl irgendwann freisetzt. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Katze beim Öffnen der Kiste noch lebt oder tot ist, gibt Schrödinger mit eins zu eins an, so dass man vor dem Öffnen der Kiste absurderweise davon ausgehen müsse, die Katze sei zugleich tot und lebendig, so wie Heisenbergs Quanten gleichzeitig Teilchen und Welle sind.

Diese skurrile Versuchsanordnung bekam Koumará während ihrer Kindheit des Öfteren von ihrem Vater, einem Physikprofessor an der Universität Thessaloniki, als Gute-Nacht-Geschichte erzählt. Jahre später bezog sie ihr Orchesterwerk „Schrödinger´s Cat“ auf diese quantenphysikalische Metapher. Die Einzelstimmen überlagern sich darin zu den polyrhythmischen Verhältnissen 2:3:4:5:6 und nehmen wie Heisenbergs Quanten und Schrödingers Katze eine doppelte Eigenschaft an: Einerseits verschmelzen sie zu dichten Gesamttexturen, aus denen andererseits immer wieder Einzelstimmen mit klar erkennbaren Repetitionen, Crescendi, Läufen oder Figurationen heraustreten. Der Doppelcharakter von Stimmen und Texturen zielt letztlich auf das Experiment beim Hören, ob man den flirrenden Gesamtklang und gleichzeitig die einzelnen Stimmen wahrnehmen kann oder sich gezwungen sieht, ständig zwischen der Wahrnehmung von Totale und Detail zu wechseln, weil man wie in der Quantenmechanik immer nur das eine oder das andere registrieren kann, nie aber beide Eigenschaften gleichzeitig, weil die Vielzahl an Linien, Farben, Temposchichten und Gesamtkonturen das Hören überfordert.

Georgia Koumará bevorzugt Extreme. Ihre Musik kennt höchste Dichte und radikale Reduktion, forcierte Dynamik und nahezu völlige Stille, rasendes Tempo und Statik. Die Kontraste ihres frühen Streichquartetts „Down the Rabbit Hole“ von 2013 verband die damals zweiundzwanzigjährige Kompositionsstudentin mit dem weißen Kaninchen aus Lewis Carrolls „Alice in Wonderland“, einem Leitmotiv des Buchs, das stellvertretend für psychedelische Erfahrungen steht. Im Rahmen ihrer akademischen Prüfungsarbeit, die sie während des Musikstudiums in Thessaloniki in der traditionellen Gattung Streichquartett zu absolvieren hatte, zeichnet sie das Psychogramm eines unter Drogen gesetzten Menschen mit abrupt wechselnder Aufmerksamkeit, intensivierter Wahrnehmung, mit Halluzinationen, Hysterie und Panikattacken bis hin zu Wirklichkeits- und Persönlichkeitsverlust. Beim Hören geben die schnell umschlagenden Situationen keinerlei Halt. Die Musik hastet ununterbrochen von einem Moment zum nächsten, wie ein psychedelischer Trip ohne Brems- und Ausstiegsmöglichkeit hinab in den Kaninchenbau, bei dem die Alltagserfahrung im Zeit-Raum-Kontinuum außer Kraft gesetzt ist, man die Orientierung verliert, die rasende Geschwindigkeit zum Stillstand tendiert und alles kopfsteht. Die vier Streicher agieren an den Grenzen des Machbaren mit rasenden Läufen, abrupten Dynamikänderungen, schnellen und weiten Lagenwechseln, vielen Doppel- und Tripelgriffen. Hinzu kommen energetisches Tremolieren, exzessives Glissandieren, übertriebenes Vibrieren sowie dynamisch und druckvoll bis zur Geräuschhaftigkeit forcierte Aktionen. Und das alles ohne erkennbare Koordination der vier Stimmen.

„Ich hatte damals selbst keine psychedelischen Erfahrungen, war aber fasziniert von dieser Idee, und das Stück ist ein Tribut an Lewis Carrolls ,Alice in Wonderlandʻ. Zum Abschluss meines Diplomstudiums in Thessaloniki musste ich – es ging dort recht traditionell zu – ein Orchesterstück und ein Streichquartett schreiben. Ich studierte intensiv die Streichquartette von Ferneyhough und war fasziniert von dieser Sprache und Notation. In meinem Streichquartett wollte ich dann eine extreme Situation und Klanglichkeit wie von einem Orchester schaffen. Was mich bis heute an Ferneyhoughs Musik fasziniert, ist der Umstand, dass es für Interpretinnen und Interpreten fast unmöglich ist, diese unglaublich schweren Partituren zu spielen. Wenn sie es aber doch tun, dann klingt die Musik, als sei das Spiel improvisatorisch. Dabei entsteht eine krasse Spannung, die ich großartig finde und auch selber in meiner Musik zu schaffen versuche.“

Politische Implikationen?

Gelenkte Aufmerksamkeit und selektive Wahrnehmung haben eine politische Komponente. Nur weil Berichte über einen neu entfachten Krieg sämtliche Nachrichtenkanäle überfluten, sind damit noch nicht alle bisherigen Kriege, Krisen und Katastrophen beendet. Diese werden lediglich als lästig gewordener Alltag zur Gewohnheit und verdrängt. Ebenso verschaffen sich in einer Gesellschaft manche Interessen mehr Gehör in Medien und Öffentlichkeit, weil sie lauter und aggressiver auftreten als andere Anliegen, die ebenso berechtigt oder für die Allgemeinheit vielleicht sogar wichtiger sind. Inwiefern hat also das Komponieren mit wechselnder Wahrnehmung und Zeiterfahrung für Georgia Koumará auch politische Implikationen?

„Zeitgenössische Kunst hat immer einen politischen Aspekt, ob wir wollen oder nicht. Wir leben in dieser Gesellschaft und sind dadurch immer schon inspiriert und mit den Problemen des Alltags befasst. Es ist bereits eine politische Entscheidung, Musik zu komponieren, die nicht so populär ist, sondern vielleicht eher akademisch und nicht so relevant. Für mich ist es das Wichtigste, Musik zu schreiben, die so ist, wie ich die Welt sehe, die heutzutage auf einer Gleichzeitigkeit und einem Überfluss an Informationen basiert. Ich möchte dem Publikum die Möglichkeit geben, sich auf verschiedene Sachen zu konzentrieren und jedes Mal andere Schichten zu hören, so wie ich eben auch die Welt in ihrer Vielschichtigkeit wahrnehme. Alles, was in der Welt passiert, beeinflusst uns Menschen, und das kann man auch in der Kunst sehen.“

Ausdrücklich mit einer politischen Gattung setzt sich Georgia Koumará im Orchesterstück „Magna Ipsum Heimat, Ut Enim Minem Vacuum“ auseinander. Sie schrieb das Stück 2015 für das Kölner Festival Acht Brücken, das damals unter dem Motto „Musik.Politik?“ stand und mehrere Kompositionsaufträge zu einer „Hymne für ein nicht existierendes Land“ vergab. Koumará komponierte mehrere kurze Miniaturen verschiedenen Charakters und verband sie zu einem sechs Minuten dauernden Gesamtverlauf. Manche Passagen klingen markig und laut, durchzuckt von schneidigen Trompetenfanfaren, rasselnden Trommeln, knallenden Akzenten und stampfenden Marschgesten. Andere Abschnitte wirken leuchtend hell, weich, sinnlich und durch den Einsatz einer Orgel religiös aufgeladen, wenngleich es sich nur um ein Keyboard handelt, das möglicherweise aufkommende religiöse Gefühle prompt ironisch bricht. In der Mitte dieser „Hymne für ein nicht existierendes Land“ singen alle Streicher:innen eine schlichte liedhafte Melodie auf einen Text, dessen verständliches Anfangswort „Heimat“ sich sofort in unsinnigem Pseudo-Latein verliert, wie es Grafiker als Blaupausen beim Layouten von Texten nutzen: „Heimat ipsum bene mi incum vacuum magnum“. Die Komponistin wollte nicht die Identität einer fiktiven Heimat oder Nation zum Ausdruck bringen, sondern die Diversität und Vielsprachigkeit der Bevölkerung eines nicht existierenden Landes.

„Das Stück war ein politisches Statement, gerade dadurch, dass ich kein politisches Statement abgeben wollte. In Griechenland haben wir immer Probleme mit Autoritäten, jedenfalls wurde das immer so gesagt. Und zu Nationalhymnen habe ich kein gutes Verhältnis. Doch nun sollte ich ausgerechnet eine solche Hymne schreiben. Ich wollte das nicht einfach ironisch oder sarkastisch angehen. Im Endeffekt ist es dann doch ein bisschen ironisch geworden. Im gesungenen Text gibt es das Wort ,Heimatʻ, das im Deutschen eine sehr starke Bedeutung hat, und das Wort ,vacuumʻ, das im Englischen Leere bedeutet. Damals habe ich mir viele Nationalhymnen angehört, die entweder sehr kriegerisch, sehr fröhlich oder sehr stolz waren. Alle hatten jeweils nur einen einzigen Charakter. Weil ich an ein nicht existierendes Land und an nicht existierende Menschen dachte, die aber sehr verschiedene Gefühle und Ansichten haben, wollte ich eine Hymne schreiben, die alle diese Menschen repräsentiert. Deswegen habe ich eine Art Zapping oder Collage aus einer Fülle verschiedener musikalischer Emotionen komponiert.“

Graphik und Improvisation

Georgia Koumarás Eltern waren zwar keine Musiker:innen, aber sie lernte Klavierspielen und hat dann auch Klavier studiert. Früh begeisterte sie sich für das Improvisieren. Mit neunzehn wurde sie Mitglied der Improvisationsgruppe 6daEXIt in Thessaloniki, der sie bis zu ihrer Übersiedlung nach Köln verbunden blieb. Viele ihrer Partituren enthalten graphische Elemente, die Dichten, Tempi, Intensitäten und Tonhöhenverläufe suggerieren und von Musiker:innen möglichst intuitiv verstanden und in analoge Klänge umgesetzt werden sollen.

„Seit ich komponiere beschäftige ich mich mit Notation. Es ist nicht nur wichtig, etwas so zu schreiben, dass man es richtig spielen kann. Darüber hinaus beschäftigt mich die Frage, wie man nicht-musikalische Aspekte kommunizieren kann. Schon während meines Studiums in Griechenland konnte ich diese Art von Meta-Erklärung in Ferneyhoughs Musik sehen. Außerdem habe ich mich mit graphischer Notation beschäftigt, auch in einer Improvisationsgruppe. Die graphischen Partituren von Anestis Logothetis haben mich sehr inspiriert, weil ich bemerkte, dass sich manche Informationen durch ausnotierte Partituren nicht vermitteln lassen, durch graphische Notation aber vielleicht doch. Ich finde den Umstand hoch interessant, dass ich anders denke und sich mein Zeitgefühl verändert, wenn ich ausnotierte Musik oder graphische Musik komponiere. Bei detailliert ausnotierter Musik habe ich das Gefühl, dass ich aus einem Moment schneller raus und zu irgendwas Neuem gelangen will. Dagegen habe ich bei graphischer Notation das Gefühl, dass ich länger, tiefer und detaillierter in einer Textur arbeiten kann.“

Logothetis war griechischer Komponist mit österreichischer Staatsbürgerschaft. Er hatte in Wien studiert und seit Ende der 1950er Jahre graphische Partituren gezeichnet, auch für größere Besetzungen. Die Notationen seines „Mäandros“ (1963) oder „Styx“ (1968) sind von großer bildnerischer Eigenständigkeit und zugleich durch visuelle Sinnfälligkeit und Zeitleisten – wie sie auch Koumará verwendet – sowohl im Detail als auch im Gesamtverlauf klar als musikalische Partituren interpretierbar. Einen weiteren Einfluss auf Koumará hatten die theatralischen Aktionsnotationen von Jani Christou, der 1970 an seinem 44. Geburtstag bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam. Mit kleinen Bildchen und Skizzen verzeichnete Christou in seinen Partituren auch den Einsatz von Gegenständen, Instrumenten, Personen, Körperhaltungen und Aktionen.

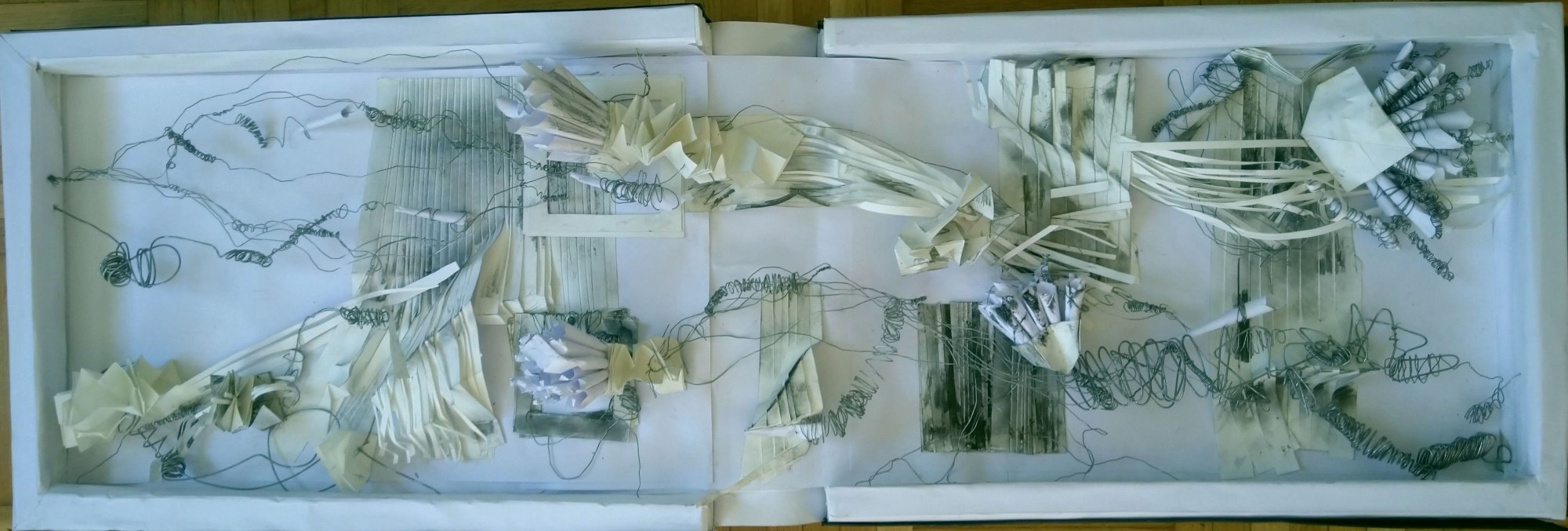

Für den Organisten Dominik Susteck und die mit zahlreichen Spezial- und Schlagzeugregistern ausgestattete Orgel der Kunst-Station Sankt Peter in Köln bastelte Georgia Koumará 2018 eine dreidimensionale Partitur. Sie verwendete dazu verschiedene Arten von Papier, Pappe, Draht und Kohle. Manche Partien leuchten strahlend weiß, andere sind mit Kohlestift grau schraffiert oder gänzlich schwarz eingefärbt. Die Abstufungen von hell und dunkel lassen sich mit entsprechenden Klangfarben umsetzen und die Windungen der Drähte als Solostimmen oder Figurationen verstehen. Gefaltete Papierbögen suggerieren rhythmisierte Akkordfolgen, schraffierte Felder sind als bewegte Klangflächen interpretierbar, Papierfransen lassen massige Tuttiblöcke zu Einzelstimmen zerfallen oder umgekehrt zu fauchenden Clustern verschmelzen. Trauben aus gebündelten Papierröllchen wirken ihrerseits wie Orgelpfeifen en miniature. Koumará wollte die Partitur skulptural anlegen, weil sich Orgeln üblicherweise in Kirchen und großen Konzertsälen befinden und zuweilen über mehrere im Raum disponierte Teilorgeln verfügen. Die verräumlichte Partitur soll Anstöße zu einer einmalig aus dem Moment heraus entstehenden und den Raum möglichst verschieden füllenden Improvisation geben. Der Titel „Don't Worry, It's a Bit Like Juggling“ spielt darauf an, dass Organist oder Organistin wie Jongleure hoch virtuos mit Händen und Füßen akrobatisch auf Manualen, Pedalen und Registerzügen zu agieren haben.

„Beim Improvisieren beginnt man mit einer Idee und will die Materialien dann so oder so weiterentwickeln. Doch von anderen Mitspielern kommen dann andere Ideen, so dass man aktiv zuhören, auf neue Ideen reagieren, sie akzeptieren oder auch nicht akzeptieren muss. In jedem Fall muss man damit arbeiten und sich entscheiden, was man spielen will oder ob man einen Moment lang einfach nur zuhört. Diese Aktivierung des Hörens war für mich wichtig. Als Pianistin hatte ich das Gefühl, dass man nicht wirklich zuhört, sondern einfach spielt, folgt, zählt und alles weitergehen lässt. Beim Improvisieren muss man viel mehr kommunizieren, immer mit den Ohren dabei sein und aktiv bleiben.“

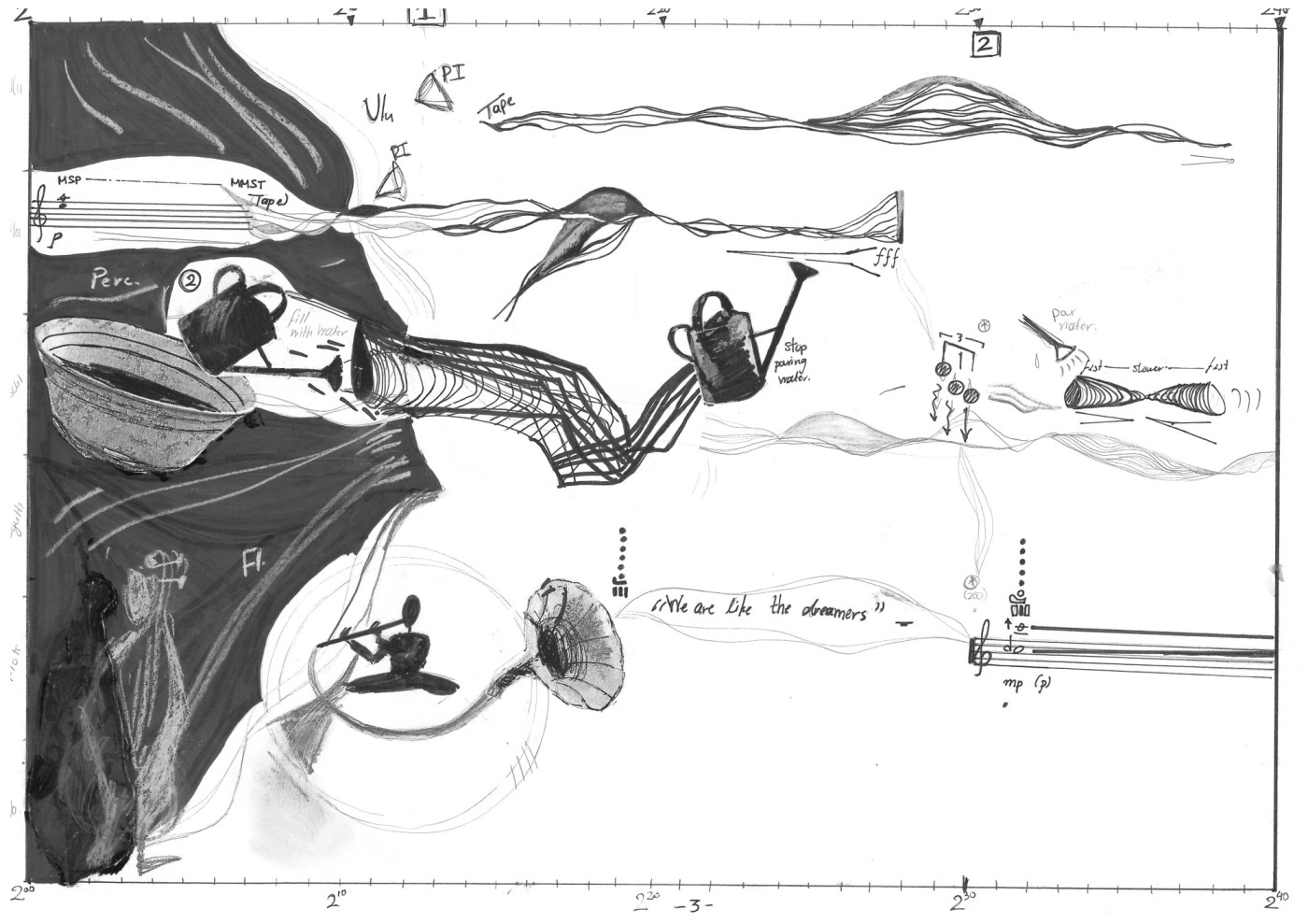

Auf Initiative der Bratschistin Laura Hovestadt und der Geigerin Lola Rubio gründete Georgia Koumará mit weiteren sechs Kompositions- und Instrumentalstudierenden der Hochschule für Musik und Tanz Köln 2017 das „Kollektiv3:6Koeln“. Der Name des Ensembles benennt die Zusammenarbeit von drei Komponist:innen und sechs Interpret:innen mit dem Ziel, diese traditionelle Arbeitsteilung projektweise aufzulösen. Zu den Komponist:innen gehörten anfangs neben Koumará auch Farzia Fallah und Vladimir Guicheff Bogacz. Später stieg Fallah aus und Nicolas Berge wechselte vom Klavier zur Komposition. Und so wie die meisten Mitglieder jenseits ihrer instrumentalen Profession auch theatralisch und vokal agieren, spielt Koumará zuweilen mit Elektronik und improvisiert mit einem Theremin. Bei längeren Probier- und Versuchsphasen entwickelt die Gruppe gemeinsam Stücke und Konzertprogramme als halbszenische Ereignisse unter Einbeziehung von Raum, Licht, Kostümen und theatralen Aktionen. Für das Debütkonzert im Oktober 2017 notierte Georgia Koumará eine graphische Partitur inklusive Angaben zu farbigem Licht, Bewegungsabläufen und rezitierten Texten.2 Bis 2020 folgten zwei weitere graphisch notierte Stücke der Werkreihe „Lucid Dreamerʼs“, bei der die Aufführenden samt Elektronik wie durch Traumwelten wandeln. Der Titel benennt einen Zustand, bei dem man während des Träumens merkt, dass man träumt, so dass man die Träume bewusst lenken kann. Die Partitur von „Lucid Dreamer´s #3“ (2020) zeigt stellenweise Verbalangaben und Zeichnungen, die signalisieren, wer, wann, was mit welchen Utensilien (Gießkanne, Wasser, Zinkzuber) auszuführen hat. Unter einer fortlaufenden Zeitleiste gibt es außerdem präzise Angaben zu Tonhöhen, Spielweisen, Lautstärken sowie genauen Griffkombinationen, etwa für die Flöte.

Was frei und spontan improvisiert klingt, ist manchmal jedoch exakt notiert. „Through Hell & High Water“ schrieb Koumará 2018 für das Duo „Leise Dröhnung“, bestehend aus dem Gitarristen Steffen Ahrens und dem Cellisten Niklas Seidl. Beide Musiker bespielen E-Gitarre und E-Bassgitarre mit Plektren, Cello- und Geigenbogen. Sämtliche Akkorde, Melodien, Rhythmen sowie Delays, Verzerrungen, Verhallungen, Sound- und Wah-Wah-Effekte sind genau notiert. Dennoch meint man eine ekstatisch-wild drauflos spielende Heavy Metal-Band zu hören. Der Stücktitel spielt auf dieses Genre an und ist eine Hommage an die US-amerikanische Heavy Metal-Band „Slipknot“, die stets mit Masken über den Gesichtern auftritt. Ebenso verbirgt sich hinter Koumarás improvisiert wirkender Musik eine exakt ausnotierte Komposition. Die Partitur ist eine komplexe Camouflage, um die Spielenden mit eben jener Intensität, Energetik, Anspannung und Ausstrahlung musizieren zu lassen, die sich die Komponistin wünscht und durch ihre anspruchsvollen Partituren zu provozieren sucht.

Vor- und Spiegelbilder

Neben den drei bereits erwähnten nennt Georgia Koumará noch einen weiteren Komponisten als Inspirationsquelle: Iannis Xenakis wegen der energetisch zupackenden Klanglichkeiten seiner Musik, Anestis Logothetis wegen seiner graphischen Notationen, Brian Ferneyhough wegen der polyrhythmischen Schichtungen und immensen spieltechnischen Anforderungen seiner „New Complexity“, sowie schließlich auch Gérard Grisey wegen seines organischen Verständnisses von Klängen, die entstehen, aufblühen, mit der Zeit wieder vergehen und von anderen Klängen abgelöst werden. Doch wie bringt die griechische Komponistin diese verschiedenen Ansätze zusammen?

„Ferneyhough und Logothetis sind für mich nicht so weit voneinander entfernt, weil beide diese Explosion von Emotionen haben wollen, nur jeder auf andere Weise. Und bei Grisey und Xenakis sehe ich eine Verbindung in der Art der Beschäftigung mit dem Raum und der musikalischen Zeit, obwohl die Musik selber nicht unbedingt ähnlich klingt. Eine Art von Synthese ist ,Trickster´s Shenanigansʻ für ein erweitertes Drumset. Das Stück ist so stark polyrhythmisch und unglaublich schwer zu spielen, dass es – obwohl alles exakt ausnotiert ist – fast improvisatorisch wirkt.“

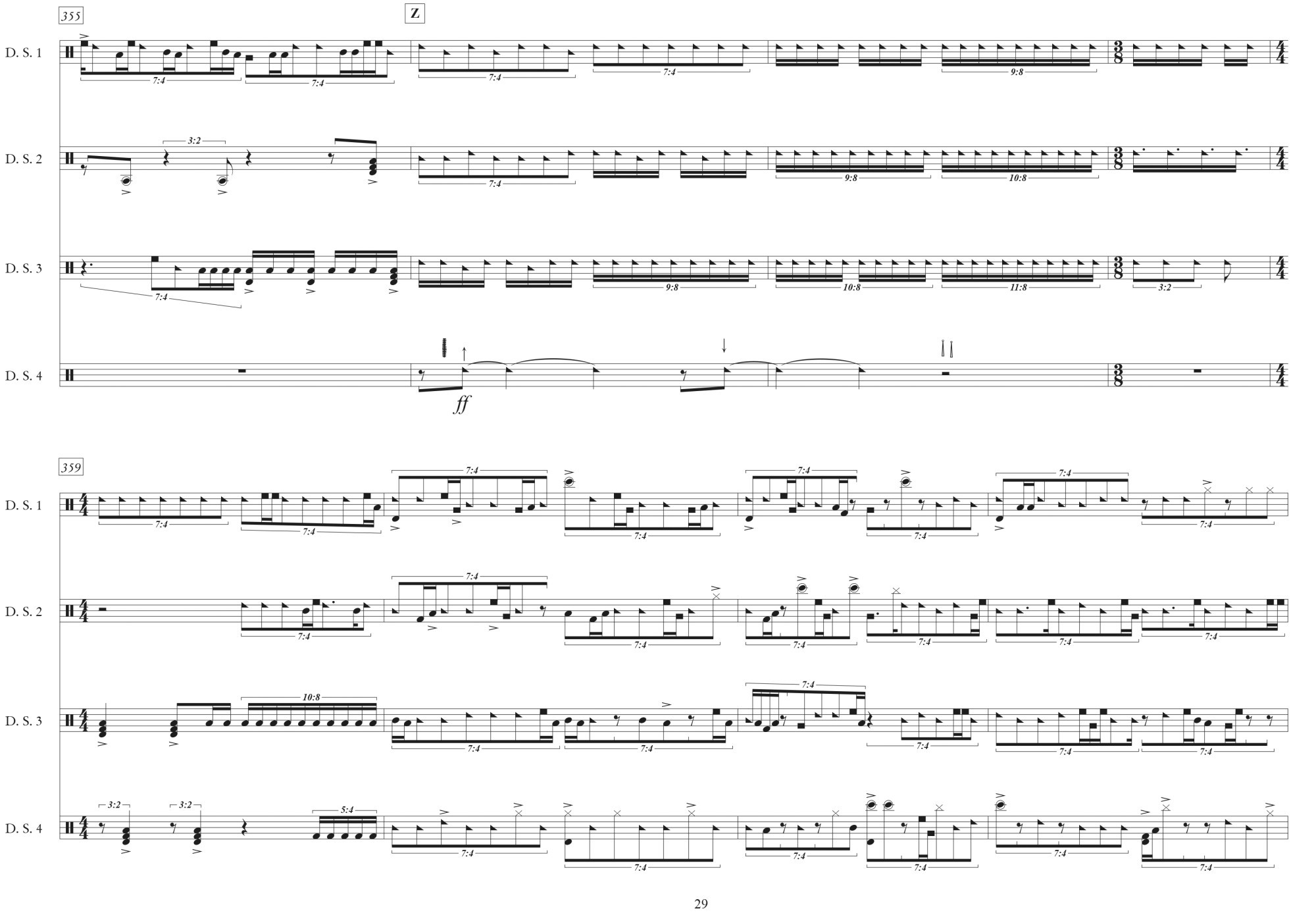

Georgia Koumarás Verbindungen von körperlicher Haptik und polytemporalen Schichtungen sind häufig extrem virtuos. Im Idealfall spielen die Musiker:innen dann nicht nur Noten, sondern machen sich die entweder exakt fixierten oder graphisch notierten Stücke so zu eigen, dass sie diese möglichst vollumfänglich mit größter Intensität und Präsenz verkörpern. Bis an die Grenzen des Machbaren geht Koumarás „Trickster´s Shenanigans“ für erweitertes Drumset. Sie schrieb das Stück 2019 für den Schlagzeuger Dirk Rothbrust, Mitglied im Schlagquartett Köln und im Ensemble Musikfabrik. Wie der Arbeiter in Charlie Chaplins Stummfilmklassiker „Modern Times“ von 1936 zwischen unerbittlich sich drehenden Zahnrädern ist der Spieler mit Händen und Füßen in die mechanische Apparatur eingespannt und arbeitet als Rhythmus- und Klangmaschine wie am Fließband bis zur Verausgabung, möglichst schnell, effektiv, präzise, laut. Ausdruck resultiert dabei nicht aus Melodien, Harmonien, expressiven Spielweisen oder artikulatorischen Nuancen. Beim Hören und auch Sehen im Live-Konzert überträgt sich vor allem die spürbare mentale Anspannung und körperliche Anstrengung des Solisten angesichts der von ihm zu vollführenden Schlagfolgen. Der englische Stücktitel meint so viel wie Trickbetrügereien, weil der Schlagzeuger an der spieltechnischen Belastungsgrenze gar nicht anders kann, als möglichst trickreich durch die Aufführung zu lavieren.

Das in der Rockmusik gebräuchliche Drumset erweitert Koumará um zwei Holzkisten, zwei Metallplatten, einen Benzinkanister sowie ein großes und ein kleines Metallfass. Vor allem die metallischen Gerätschaften steigern die Lautstärke bis an die Schmerzgrenze. In hoch verdichteten Attacken wechselt der Solist immer wieder zwischen Instrumenten und Schlägeln oder mit bloßen Händen zu bespielenden oder abzudämpfenden Instrumenten. Nahezu ständig sind Schlagfolgen im Verhältnis 5:4 simultan zu überlagern. Weitere rhythmische Proportionen sind 2:3:4, 5:6:7, 7:4, 7:6 oder 11:8. Statt um Ausdrucksmusik handelt es sich eher um „Rausdrucksmusik“, wie einmal Dieter Schnebel in Bezug auf Vokaltechniken sagte, die die Physis der Stimmorgane Lunge, Kehlkopf, Zunge und Lippen betonen. Schließlich geht es um „Energie und Sport“, wie Rothbrust anmerkt.

„Als mir Georgia die Noten schickte, war ich im ersten Moment total geschockt, denn es war furchtbar knapp vor der Uraufführung. Ich musste mich wirklich ins Zeug, ins Schlagzeug legen. Das war erstmal eine riesige Qual, bis ich ansatzweise in die Materie eingestiegen war und ungefähr wusste, um was es geht und wie man das machen kann. Doch vom ersten Blick an war bei diesem Stück klar, dass man nicht alles genau so wird abbilden können, wie es geschrieben steht, schon gar nicht mit nur zwei Wochen Vorlauf. Genau das aber ist der Punkt: Die Komponistin wusste schon beim Schreiben, dass manches nicht möglich ist, suchte aber nach einem Weg, um durch die Überforderung des Interpreten aus diesem eben die große Energie hervorzulocken, die sie erreichen will. Wenn man das einmal geknackt hat, dann macht es einen riesigen Spaß, diese Mischung aus Energie und Sport zu spielen.“3

Leistungs- und Produktivitätssteigerung

Wenig später erweiterte Koumará „Trickster´s Shenanigans“ zu „Trickster´s Parade“ für Soloschlagzeug und Bigband-artig mit Blasinstrumenten besetztes Ensemble. Eine dritte Version „Ich spüre meine Nerven rattern, wie Zahnräder einer Achterbahn“ schrieb sie für vier Drumsets, die ebenfalls um Metallplatten, Gewindestangen, Eisengestelle und Holzkisten erweitert sind. Uraufgeführt wurde das Stück Ende 2021 vom Schlagquartett Köln im Rahmen der WDR-Konzertreihe „Musik der Zeit“ im Großen Sendesaal des Kölner Funkhauses. Die vier Perkussionisten spielen hier über weite Strecken eigene Tempi mit jeweils sechs, acht, neun und zehn Pulsen pro Takt, die individuell rhythmisiert und von Pausen durchsetzt sind. Dank der räumlichen Auffächerung der vier Drumsets auf der Bühne wird diese Polytemporalität plastischer erfahrbar als im Solostück.

Dennoch bleibt jede Partie für sich genommen ungemein dicht. Die Spieler müssen schlagen, reiben, schleifen, wirbeln, hohe Schlagzahlen absolvieren und mehrere Fußmaschinen bedienen. Ihre Anspannung überträgt sich auch hier unwillkürlich auf das Publikum, das sich attackiert, überfahren, gestresst und von der akuten Überlastung der Musiker wie in einen rauschhaften Trancezustand versetzt fühlt. Die Musik wirkt manisch, obsessiv, gar psychotisch wie die Romanfigur Dr. Hannibal Lecter, die auch Hauptfigur der berühmten Filmreihe ist. Der ersten Staffel der amerikanischen Psychothriller-Fernsehserie „Hannibal“, die 2013 erstmalig im US-Fernsehen ausgestrahlt wurde, hat Koumará einen Satz als Titel ihres Stücks entnommen. Lecter ermittelt in dieser Serie als Psychiater in einem Serienmord, ist aber fatalerweise selbst ein Serienmörder, der seinen Opfern Organe entnimmt, um sie zu verspeisen.

Zusammen bilden die vier Drumsets ein auf Hochtouren gebrachtes Getriebe, das allerdings nie wirklich rundläuft, sondern elliptische und polytemporale Unwuchten zeigt, bis alle Zahnräder auf einen Schlag plötzlich doch exakt ineinandergreifen. Alles geräuschvolle Rütteln, Schaben und Rattern sowie die plötzlich wechselnden Tempi und Schlagfolgen erinnern – um im Bild des Titels zu bleiben – an eine Achterbahnfahrt mit extremen Beschleunigungen und Fliehkräften bei abrupten Abfahrten, Kurven oder Loops. Gegen Ende spielen die vier Schlagzeuger alle gemeinsam 7/8-Takte, deren Einteilung von zweimal zwei und einmal drei Achteln in der griechischen Folklore sehr verbreitet ist und dort Liedern und Tänzen einen besonderen Schwung verleiht: 1-2, 1-2, 1-2-3.

Die beschworene Achterbahnfahrt meint vielleicht mehr als nur größtmöglichen Nervenkitzel bei immersivem Entertainment im Freizeitpark. Womöglich liefert der maschinelle Rationalismus dieses effektvollen Showcase – nicht obwohl, sondern gerade weil es so nicht beabsichtig ist – ein eindrückliches Sinn- und Hörbild unseres immer stärker urban, global und medial bestimmten Lebens mit all seinen Möglichkeiten und Zwängen zu Schnelligkeit, Reizüberflutung, Simultanität, Arbeitsüberlastung, Termindruck, Hektik, Konsum- und Freizeitstress. Die ratternden Zahnräder wären dann eine Metapher für unser immer automatenhafteres Funktionieren auf vorgestanzten Gleisen. Das Auf und Ab der kurvigen Bahn stünde – wie das Rad der Fortuna – allegorisch für Aufstiegschancen, rasante Karrieren, Unwägbarkeiten, Kehrtwendungen, Aktienkursschwankungen, Abstürze, Bankrotte und aus der Kurve getragene Existenzen.

Womöglich legt Koumarás Stück etwas am kapitalistischen Gesellschafts- und Wirtschaftssystem frei, das mehr mit dem Machen und Hören von Musik zu tun hat, als wir gemeinhin glauben möchten. Denn diese virtuose Hochleistungsmusik erinnert an den wachsenden Druck zu Selbstoptimierung, Multitasking, Ausdauer, Fitness, Leistungs- und Produktivitätssteigerung im Hyperkapitalismus. In einem auf Wirtschaftswachstum angewiesenen System muss alles mehr, schneller, lauter, länger, dichter werden. Schon der von Koumará bewunderte Brian Ferneyhough hatte sich in den „Time and Motion Studies“ I–III (1971–1977) mit Effizienz- und Leistungssteigerungen bei industrieller Fließbandarbeit auseinandergesetzt. Ebenso wirken bei Koumará die mit Händen und Füßen vollbeschäftigten Musiker:innen wie in Maschinen und unerbittlich voranschreitende Produktionsprozesse eingespannt.

„Die Beziehung zwischen Mensch und Maschine finde ich spannend. Mich fasziniert, wenn der ganze Körper Teil der Musik ist, wie beim Drumset. Ich würde das nicht direkt mit Kapitalismus in Verbindung bringen, aber auch ich bin ein Kind der neunziger Jahre und lebe in einer sehr kapitalistischen Gesellschaft. Und weil ich das gar nicht anders kenne, glaube ich, dass es schwer ist, zu merken, ob Musik und Kapitalismus miteinander zu tun haben oder nicht.“

Dirk Rothbrust sieht es so:

„An kapitalistische Maximierung von Prozessen habe ich nicht gedacht, sondern eher an Musikautomaten, wo vieles gleichzeitig läuft und die für Georgia eine Inspirationsquelle waren. Aber ihr Stück ist – das stimmt schon – natürlich auch ein Optimierungsversuch, all das auf eine Maschine oder einen einzigen oder vier Spieler zu bündeln, was sonst eine ganze Bigband spielen müsste.“

Nach dem Drumset-Quartett wünschte sich der Schlagzeuger von der Komponistin noch eine weitere Ausdehnung von „Ich spüre meine Nerven rattern“. Zu den vier Drumsets sollten noch die neun zusätzlichen Schlagzeuger:innen hinzukommen, die zusammen mit dem Schlagquartett Köln 2018 Edgard Varèses „Ionisations“ und Enno Poppes „Schrauben“ aufgeführt hatten und gemeinsam das Cologne Percussion Orchestra bilden. Koumarás erweiterte Version (2022) wurde bislang jedoch noch nicht uraufgeführt. Stattdessen brachte das Cologne Percussion Orchestra Enno Poppes „Streik“ für zehn Drumsets bei den Donaueschinger Musiktagen 2024 zur Uraufführung.

„Generation Y – Millennials“

Georgia Koumará schreibt hochenergetische Musik ohne klare stilistische Festlegung, wahlweise komponiert oder improvisiert, strukturell komplex oder körperlich zupackend, mit oder ohne Anklänge an traditionelle, tonale, besetzungstypische und populärmusikalische Idiome. Diese Offenheit ist typisch für die ab Anfang der 1990er Jahre geborene und meist popkulturell sozialisierte Generation junger Komponist:innen, zu denen beispielsweise auch Brigitta Muntendorf, Malte Giesen, Sara Glojnarić oder Nicolas Berge gehören. Im Unterschied zu den vor 1980 geborenen Generationen treten die als „Generation Y – Millennials“ bezeichneten Jahrgänge 1981 bis 1996 immer weniger in Opposition zu diesen Prägungen, sondern lassen sie wie selbstverständlich in ihre Musik einfließen. Diesen Erscheinungen der letzten drei Dekaden folgt auch die 1991 geborene Georgia Koumará. Das äußert sich zuweilen in Anleihen bei Pop, Heavy Metal oder Noise. Meistens zeigt es sich allgemeiner in hohen Tempi, schnellen Beats, großer Dichte, starker Energetik und instrumentaler Virtuosität. Und damit bewegt sich diese Musik mal affirmativer, mal subversiver am hyperkapitalistisch beschleunigten Puls der Zeit.

1 Diese und alle weiteren Äußerungen der Komponistin stammen aus einem Interview mit dem Autor, das am 18. März 2022 in Köln stattfand.

2 Vgl. Egbert Hiller, „Hellwach im Traum. Die griechische Komponistin Georgia Koumará“, in: MusikTexte 162, Köln 2019, 17–21.

3 Gespräch mit Dirk Rothbrust am 20. März 2022 in Köln.